親の相続が発生した場合、相続人となる子供が遺産を引き継ぐことになりますが、相続財産の中に不動産があるときは、一定期間内に相続登記手続きをしなければなりません。

また、相続財産を引き継ぐ際には税金の支払いが生じますし、相続後にも税金がかかる場合があるので注意が必要です。

本記事では、親の家を相続する方法と相続時に発生する税金の種類、相続後の不動産の用途に応じた注意点について解説します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人の代表税理士(VSG相続税理士法人)。同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

三ツ本 純 税理士

相続専門の税理士(VSG相続税理士法人)。税理士業界に就職した後、10年以上相続税の専門税理士として活動、これまで600件以上の相続税申告に関わっている。横浜出身。書籍「令和3年度版 プロが教える! 失敗しない相続・贈与のすべて (COSMIC MOOK)」など

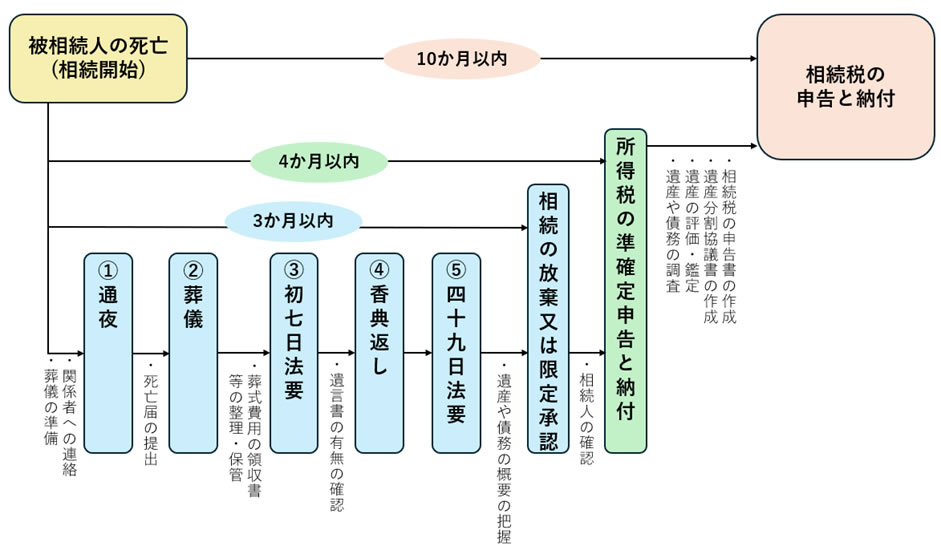

家を相続する際の手続き・流れ

相続が発生した場合、通夜・葬儀以外にもやらなければならない手続きが多いです。

亡くなった人の所得や保有している財産によっては、所得税や相続税の申告手続きも行うことになります。

死亡届の提出

相続が発生した場合、死亡したことを役所に知らせるために「死亡届」を提出します。

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、事実を知った日から3か月以内)に、「亡くなった人の本籍地」・「届出人の所在地」・「死亡地」のいずれかの役所に提出してください。

死亡届を提出する際に手数料はかかりませんが、提出時に死亡診断書または死体検案書が必要になります。

遺言書の有無の確認

被相続人(亡くなった人)の財産は、基本的には相続人同士で話し合って、「誰が・どの財産を・どのように取得するか」を決めます。

しかし、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書の内容に従って相続手続きを進めることになります。

遺言は、被相続人が遺産の渡し方や、自分の意思を家族などに伝えるための手段で、遺言書に相続財産の分け方が記載されていることもあります。

相続人以外の人は相続権が無いので、原則相続財産は取得できませんが、遺言書で相続人以外の人に財産を渡す旨が記載されているときは、相続人以外の人でも遺産を引き継ぐことができます。

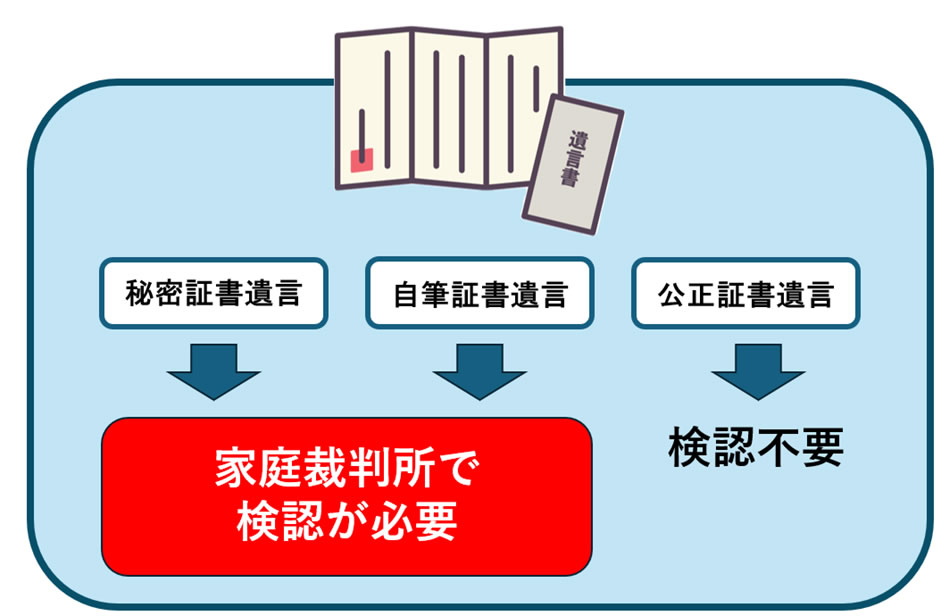

遺言書には種類があり、被相続人が残した遺言書によっては検認手続きが必要です。

<遺言書の種類>

- 自筆証書遺言

- 公正証書遺言

- 秘密証書遺言

自筆証書遺言は、被相続人が手書きで作成する遺言書で、遺言書の保管者または発見した相続人は家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を受けなければなりません。

検認は、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるための手段で、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

ただ遺言書の偽造や変造を防止するために必要となるため、自筆証書遺言が残されていたときは検認手続きを行ってください。

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。

検認手続きは不要ですが、遺言執行者が相続人に遺言の内容を伝えることになるので、作成する際には費用がかかります。

秘密証書遺言は、家族などに伝える内容を秘密にしたまま作成する遺言書です。

遺言の内容を誰にも知られたくない場合に用いる方法で、自筆証書遺言と同様、秘密証書遺言を見つけたときは、家庭裁判所で検認手続きが必要です。

相続人と相続財産の確認

相続が発生した場合、相続人は被相続人の財産をすべて承継することになるため、相続財産を漏れなく把握しなければなりません。

遺産分割した後に新たな相続財産が見つかれば、再度遺産分割が必要になりますし、多額の借金が残されていたときは、誰が借金を返済するかで揉めるため、債務の把握も大切です。

相続財産は、相続人が同意していればどのように分割しても問題ありませんが、遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。

分割協議に参加していない相続人が一人でもいれば遺産分割協議書は作成できませんし、相続手続きも行えないため、法定相続人に該当する人全員を特定してください。

法定相続人は戸籍謄本等で確認することになりますが、被相続人に家族も知らない子がいたときは、その人に法定相続人であることを伝え、遺産分割協議に参加してもらうことになります。

遺産分割協議および遺産分割協議書の作成

すべての相続人と遺産の存在を把握しましたら、相続財産の分け方を話し合うために遺産分割協議を行います。

遺産分割協議では、被相続人の全財産の取得者を決めることになります。

相続人全員が分割内容に納得しないと分割協議は成立しないため、いつまでも相続財産を取得できません。

遺産の分け方が決まりましたら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名および実印による捺印をします。

遺産分割協議書は、銀行口座の解約や登記名義の変更手続きなどにも使用する重要な書類ですので、記載のしかたがわからない場合は、専門家に遺産分割協議書の作成依頼をしてください。

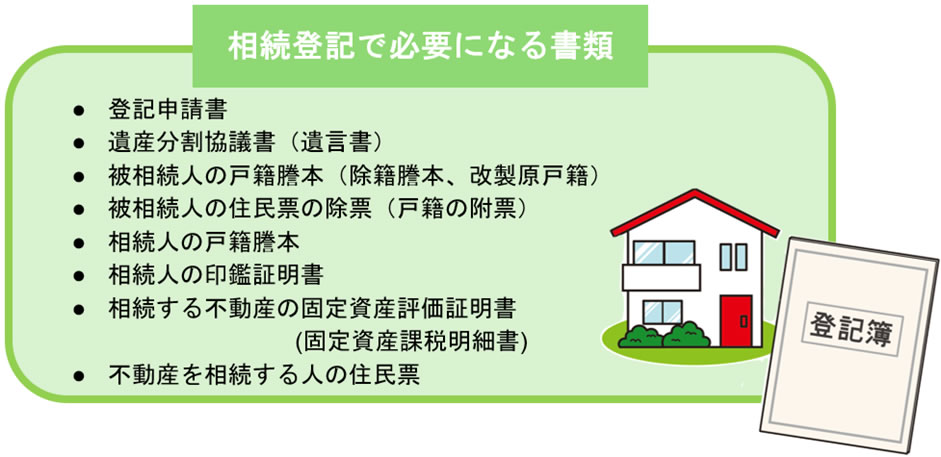

相続登記の必要書類

遺産分割協議によって被相続人が所有する家を取得する人が決まりましたら、法務局で名義変更手続きを行ってください。

相続を原因とする名義変更手続きで必要になる書類は、下記の通りです。

被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡時までのものが必要となるため、転籍しているときは、前本籍地の除籍謄本や改製原戸籍も取得しなければなりません。

不動産の名義変更をする際には、法務局に対して登録免許税を納付することになります。

登録免許税の納税額は、名義変更を行う不動産の価値によって異なり、相続登記の際には不動産取得税はかかりません。

従来、相続登記を行う期限は定められていませんでしたが、令和6年4月1日以降は相続開始後3年以内に相続登記をすることが義務となりました。

亡くなった人の名義のまま不動産を放置していると、罰則の対象となるので注意してください。

相続放棄する場合

被相続人の多額の借金があった場合、相続人は相続する権利を手放すこと(相続放棄)もできます。

相続放棄は、被相続人の財産を一切取得しないときに用いる相続のしかたで、相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。

相続放棄をすれば債務を背負うリスクを排除できる反面、自宅などの財産を一切取得できなくなります。

相続の開始があったことを知った日から3か月を過ぎた場合、被相続人の財産・債務を相続することを了承(単純承認)したものとみなされるため、相続発生後すぐに相続放棄の判断を迫られます。

相続放棄をするかは相続人ごとに決めることになるので、相続人全員が相続放棄をする意思があるときは、各人が家庭裁判所に放棄手続きを行ってください。

所得税の準確定申告手続き

準確定申告は、相続人が年の中途で死亡した人の申告を代わりに行う税務手続きです。

所得税は、1月から12月までの1年間で生じた所得に対して課される税金ですが、年の途中で亡くなった場合には、1月1日から死亡日までに確定した所得金額を基に所得税の準確定申告を行うことになります。

準確定申告の申告・納期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

相続人が複数いる場合、連署で被相続人の準確定申告書を提出しなければなりません。

被相続人が毎年所得税の確定申告手続きを行っていたときは、準確定申告が必要になる可能性が高いため、相続が発生した際は、亡くなった年の被相続人の収入状況も確認してください。

相続税の申告・納税手続き

相続税は亡くなった人の財産に対して課される税金で、相続財産を取得した相続人等が申告手続きを行うことになります。

相続税には基礎控除額が設けられており、遺産総額が基礎控除額以内であれば相続税はかかりませんし、申告も不要です。

一方、相続税の申告が必要となるときは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に手続きしてください。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署なので、被相続人と相続人が別居しているときは、提出先の税務署を誤らないよう注意してください。

相続税が発生するケースと申告手続きが不要になるケース

相続が発生したとしても、相続税が必ず課されるとは限りません。

相続税の課税対象割合は9.6%(令和4年)なので、相続税の申告手続きが必要になるのは約10世帯に1世帯です。

取得した家だけで相続税の計算はできない

相続税は被相続人の遺産全体に対して課される税金であるため、取得した財産だけで相続税の計算はできません。

税率は段階式になっており、遺産総額が大きいほど適用される税率は高くなります。

取得財産の価値が小さくても、遺産総額が大きければ高い税率が適用されますので、同じ価値の財産を取得した場合でも、納めることになる相続税の額は家庭ごとに異なります。

また、相続税は各相続人が遺産の取得割合に応じて納めることになるため、取得した財産の割合が高い相続人ほど納税額が多くなります。

相続税の総額が100万円の場合、相続財産を60%取得した人は60万円、40%取得した人は40万円を納めることになり、相続財産を取得していない人が支払う相続税はゼロです。

相続税の基礎控除額の計算

相続税の基礎控除額は、相続人の数によって変動する特徴があります。

<相続税の基礎控除額の計算式>

3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

夫婦と子2人の家庭の場合、夫の相続における法定相続人は3人ですので、相続税の基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となります。

基礎控除額は遺産全体から差し引くため、遺産が4,800万円以内であれば相続税はかかりませんし、相続税の申告書の提出も不要です。

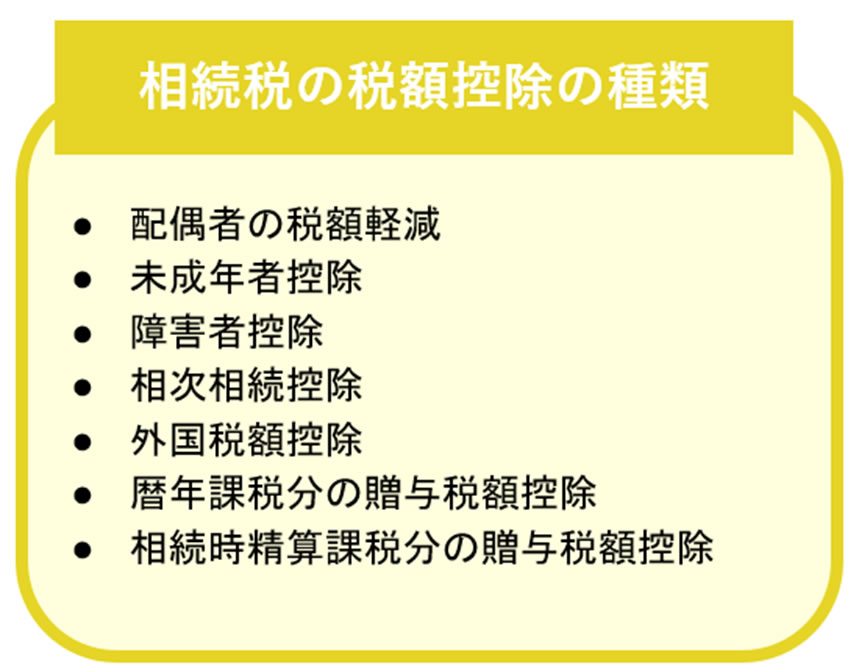

相続税の特例制度・税額控除

相続税の基礎控除額を超える遺産があるときは相続税の申告手続きが必要となりますが、特例制度を活用することで相続税を節税できます。

たとえば、「小規模宅地等の特例」は、土地の相続税評価額を最大80%減額できる特例制度です。

適用できる面積に上限はありますが、1㎡当たりの単価が高い土地に対して特例を適用することで、効果的に相続税を節税することも可能です。

被相続人に配偶者がいるときは、「配偶者の税額軽減の特例(配偶者の税額軽減)」の適用で、配偶者の納税額を軽減またはゼロにできます。

配偶者の税額軽減の特例は、配偶者が取得した財産が1億6,000万円と、配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税を軽減する制度です。

配偶者が取得した財産が1億6,000万円以下であれば、配偶者が相続した財産に対する相続税はすべて無税となります。

配偶者の税額軽減の特例以外にも、相続税額から差し引くことができる税額控除が多々ありますので、相続税を計算する際は適用できる特例制度・税額控除も確認してください。

家の相続にかかる税金・費用

遺産分割協議書の作成を行政書士などの専門家に依頼する際は、報酬費用がかかりますし、登記手続きを司法書士に依頼する際も費用が発生します。

家を相続する場合、相続登記をする際に登録免許税を納めることになりますが、相続財産が一定以上あるときは、家の価値に応じて算出された相続税の納税が生じます。

家を相続する際の分割方法

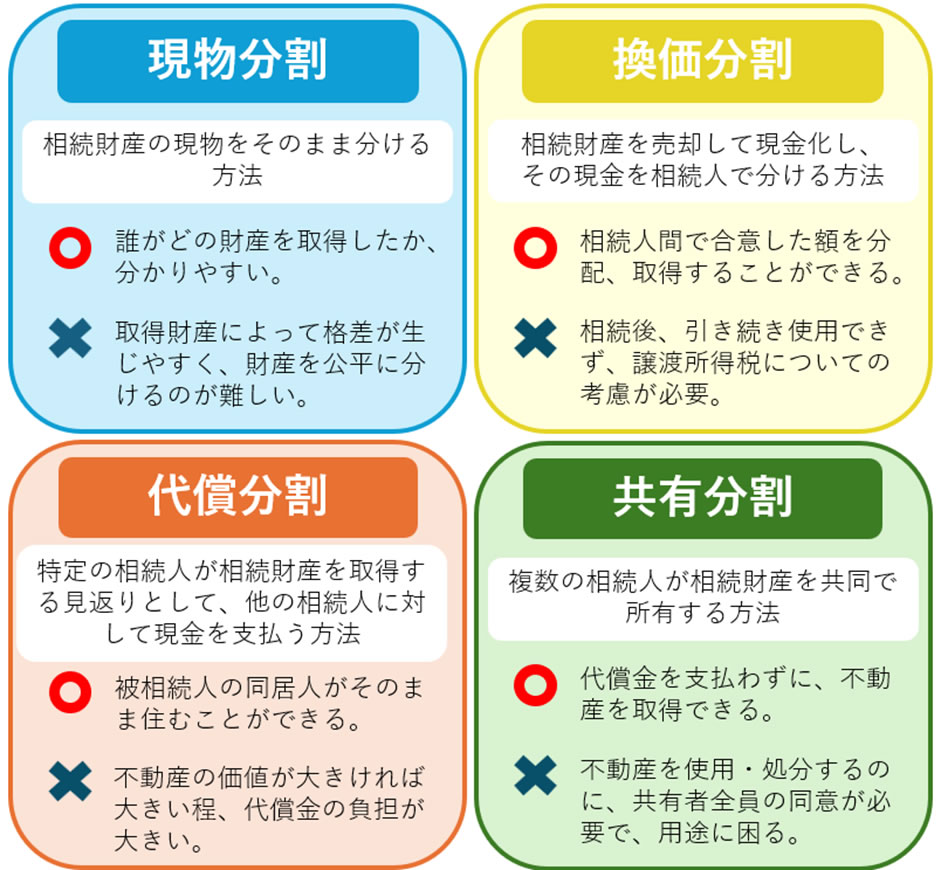

遺産の分割方法は、4種類あります。

いずれの方法を用いて遺産分割を行っても問題ありませんが、財産の種類によっては不向きな分割方法もあるので注意してください。

現物分割

現物分割は、相続財産の現物をそのまま分ける方法です。

相続財産として自宅と有価証券、預金があるご家庭の場合、自宅は配偶者、有価証券は長男、預金は長女といった形で分けるのが現物分割による相続のしかたです。

誰がどの財産を取得したのかがわかりやすいメリットがある一方、財産の価値は個々に異なるため、取得する財産によって格差が生じやすく、財産を公平に分けるのが難しいです。

換価分割

換価分割は、相続財産を売却して現金化し、その現金を相続人で分ける方法です。

主な相続財産が不動産のみの場合、不動産を取得できる人と取得できない人で格差が生じるため、誰が不動産を相続するかで揉めやすいです。

換価分割は不動産を売却した代金を相続人で分けることになるため、相続人間で合意した額を分配・取得することができます。

一方、換価分割をするためには相続財産を処分しなければなりませんので、自宅など、相続後も引き続き使用する予定がある財産を換価分割することは難しいです。

また、不動産や株式を売却した際には譲渡所得税が発生する可能性があるため、売却した後の税金についても考慮する必要があります。

代償分割

代償分割は、特定の相続人が相続財産を取得する見返りとして、他の相続人に対して現金を支払う方法です。

被相続人に自宅以外の相続財産が無いときは、同居していた相続人以外の相続人も自宅を相続する権利を主張することが考えられます。

そのようなケースでは、自宅を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払い、自宅を相続する代償分割の活用も選択肢です。

他の分割方法と代償分割を組み合わせて相続することもできますが、現物を取得する相続人が代償金を用意しないといけないため、不動産の価値が大きいほど活用するのが難しくなります。

共有分割

共有分割は、複数の相続人が相続財産を共同で所有する方法です。

不動産は複数人で所有することが認められていますので、法定相続分などの割合で不動産を相続することもできます。

主な相続財産が不動産のみであったとしても、共有分割を行えば代償金を支払わずに不動産を取得できますが、相続不動産を共有分割する際は相続後の用途も考えなければなりません。

共有名義となった不動産を使用・処分する際には、共有者全員の同意が必要です。

共有者3人のうち2人が不動産を売却するのに賛成したとしても、反対の共有者が1人でもいれば不動産は売却できませんので、共有分割をしたことで不動産の用途が制限される可能性があります。

相続財産に家がある場合の評価方法

相続税を計算する場合、財産ごとに相続税評価額を計算することになります。

相続税評価額は、原則相続開始時点の時価ですが、家については個別に評価方法が規定されています。

建物の評価方法

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額をベースに計算します。

固定資産税評価額は市町村が固定資産税を課すために算出している評価額で、建物が所在する市町村から送付される固定資産税の納税通知書や、固定資産評価証明書で固定資産税評価額を確認することができます。

基本的に固定資産税評価額がそのまま建物の相続税評価額となりますが、建物を貸し付けている場合には減額補正の計算が必要です。

土地の評価方法

土地の相続税評価額には路線価方式と倍率方式があり、住んでいる地域ごとに適用する評価方法は決められています。

路線価方式は、国税庁ホームページで公表されている路線価図をベースに計算する方法で、土地の形状や大きさに応じて補正処理をしなければなりません。

倍率方式は、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算する方法で、適用される評価倍率は地域だけでなく、土地の地目(宅地や畑など)によって異なります。

路線価が設定されていない地域は倍率方式で評価することになるため、家の敷地の相続税評価額を計算する際は、用いる評価方式を確認してください。

家が戸建ての場合

被相続人が戸建ての家を保有していた場合、土地の所有者が誰なのかを確認してください。

土地・建物の名義が被相続人のときは、それぞれの相続税評価額を計算する必要がありますが、土地が被相続人以外の名義であれば土地の評価額を計算する必要はありません。

ただし、地主から借りている土地の上に建物を建てているときは、借地権の計算が必要になることがあるので注意してください。

家がマンションの場合

マンション所有者は建物だけでなく、敷地権も有していますので、敷地権に対する相続税評価額の計算も必要です。

敷地権の基本的な評価方法は土地と同じですが、マンションについては、敷地全体の評価額に敷地権割合を乗じて、所有する敷地権の評価額を算出します。

1室当たりの敷地権割合が低いマンションほど、敷地権の相続税評価額は小さくなりますが、マンションの評価方法は令和6年1月1日より、別途規定されていますので、用いる評価方法を誤らないよう気を付けてください。

賃貸用として利用していた場合

不動産を貸付用として利用している場合、減額補正の対象となります。

貸付アパートとして利用していた不動産であれば、建物部分は借家権割合(30%)分だけ評価額を下げることができます。

土地については貸家建付地評価として、借地権割合に借家権割合を乗じた分だけ評価額を減少させることが可能です。

たとえば、借地権割合60%の地域に不動産がある場合、18%(60%×30%)分だけ土地の相続税評価額を減額できます。

相続不動産を取得した後の対処方法

相続した家は、取得した相続人が自由に使用・処分することができますが、用途によっては税金が発生するケースもあるので気を付けてください。

誰も家に住む予定がない場合(空き家状態)

被相続人の自宅として利用していた自宅を相続した場合、同居人がいなければ空き家状態となります。

空き家として保有する選択肢もありますが、固定資産税は毎年発生しますし、空き家として放置していると、固定資産税が6倍になる可能性があります。

相続不動産を売却して現金化したい場合

相続した親の家を売却する際には、譲渡所得税が発生する可能性があります。

譲渡所得税は売却益に対して課される税金で、売却した不動産に計算上の利益が生じているときは所得税の申告・納税手続きが必要です。

換価分割のために不動産を処分するときは、譲渡所得税も考慮しないとトラブルになりかねませんので、事前に発生する譲渡所得税のシミュレーションを行ってください。

家を活用して今後収益化したい場合

被相続人の家に住む予定がない場合、貸付用として活用して収入を得る選択肢もあります。

賃貸物件として利用することができれば不労所得を得られますし、不動産の有効活用にもなります。 一方、不動産収入が発生した場合、所得税の確定申告が必要になりますので、不動産賃貸業を営む際は忘れずに申告手続きを行ってください。

家が借地である場合

家が借地の上に建っていた場合、地主に連絡をしないといけないケースもあります。

相続で借地権を取得する際、事前に地主の許可を得る必要はありませんが、遺言によって相続人以外の人が借地権を取得するときは、地主の承諾が必要です。

また、借地権を売却する際には地主の許可を得なければならないため、被相続人が借地権を有しているときは、地主に連絡を取ってください。

家を相続したくない場合

家を相続したくない場合、家以外の相続財産を取得する意思の有無と、他の相続人との関係がポイントになります。

他の相続財産を一切取得する予定がなければ、相続放棄で相続権を手放すことも選択肢となりますが、相続放棄をするためには家庭裁判所で手続きをしないといけません。

家だけを相続したくないときは、他の相続人に家を引き継ぐよう説得してください。

民法では法定相続分が定められていますが、相続人全員が同意していれば、どのように遺産を分けても問題ありません。

相続財産に家がある場合の問題・注意点

自宅として利用している家の価値は高いことが多いため、誰が相続するかで揉めることもありますし、相続後の使い道で苦慮することもあります。

相続した家・土地が売れないことがある

被相続人が一人で自宅に住んでいた場合、売却することも選択肢となりますが、不動産の種類や所在する場所によって、売りやすさは異なります。

都心部の家であれば買主を見つけることは比較的容易ですが、地方にある家は売却すること自体が難しいケースもあるので、家を処分するのに時間がかかることも珍しくありません。

買主が見つからなければ、売れるまでの間の維持管理費が発生しますし、想定していた金額で売却できないことも考えられます。

遺産分割する際のトラブル

主な相続財産が被相続人の自宅のみの場合、相続人全員が自宅を相続したいと主張する可能性があります。

自宅を共有分割で相続してしまうと、相続後の使い道が制限されてしまいますし、換価分割をするためには、家を取得する相続人が代償金を用意しなければなりません。

遺産分割協議がまとまらないと家を売却することもできませんので、生前から遺産分割で揉めることが想定されるときは、遺言書で自宅の取得者を指名することも検討してください。

相続登記が間に合わない

相続登記は、令和6年4月1日から義務化されました。

不動産を相続で取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請手続きが必要です。

正当な理由なく期限までに相続手続きを行わなかった場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

義務化になったのは令和6年4月1日からですが、義務化の日以前に相続が開始している場合も義務化の対象です。

義務化以前に相続が発生した不動産の相続登記は、令和6年4月1日から3年の猶予期間がありますので、不動産を相続したときは忘れずに登記申請を行ってください。

家の相続について専門家に相談すべきケース

相続が発生した場合、遺産の分け方や相続手続き、税金の支払いなど、やるべき作業が多いです。

相続トラブルは長期化する傾向にあるため、未然に防ぐためにも早い段階で専門家に相談することをオススメします。

相続人が多い場合

相続人が多い場合、戸籍謄本などの書類を集めるのも大変ですし、手続きするための準備にも時間を要します。

被相続人に子がいない場合、被相続人の両親が相続人となりますが、両親が高齢な場合には相続人だけで手続きをするのが難しいこともあります。

被相続人の両親も他界しているケースでは被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹が多いご家庭については、相続開始時点で健在の相続人を把握するのにも苦労します。

家以外の相続財産がある場合

被相続人が保有している財産の種類が多いほど、名義変更などの手続きを要します。

銀行口座はすべて廃止しなければいけませんし、証券会社では保有していた株式を引き継ぐ作業が必要になります。

現金・預貯金以外の財産は、相続開始時点の価値を正しく算出しないと、後から揉めることになりますので、財産価値を専門家に算定してもらうのも選択肢です。

生前贈与も検討すべき理由

相続対策は、相続税の節税だけでなく、相続をスムーズに完了させるためにも不可欠な行動です。

使用していない銀行口座を生前に解約すれば相続手続きを省略できますし、生前贈与で財産を渡すことで、相続時のトラブルを防ぐこともできます。

生前贈与は贈与税の課税対象となりますが、特例制度を活用することで1,000万円の財産を無税で贈与できる場合もあります。

税の専門家であれば、あらゆる節税手段を把握・理解していますので、有効な節税手段を知りたいときは、相続開始前に専門家へ相談してください。

まとめ

相続が発生した場合、相続財産の名義変更手続きが必要になるため、相続人全員が協力して作業を進めてください。

遺産分割の話し合いがまとまらないと、円満に相続財産を分けることが難しくなりますし、相続登記や相続税の申告期限に間に合わないと、ペナルティを受けることになります。

相続税対策は、相続が発生してからでは十分に講じることができないケースもありますので、少しでも相続に関する不明点があるときは、早めに専門家へ相談するようにしてください。

相続税に強い

税理士をご紹介します

- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい

- 相続税申告について何も分からない

- 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。

私たちの想い

相続後に、

遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。

その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。

例えば・・

- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある

- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる

- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など

実際に、

令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。

相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、

追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」

「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」

このサイトは、そんな想いで運営されています。