「相続税対策」と検索してみると、20以上もの対策があり「何から取り掛かれば良いのか分からない」という方も多いのではないでしょうか?

この記事では、年間3,033件もの相続税申告を行っている税理士法人の代表税理士に取材をした上で、相続税対策を分かりやすく整理し、その中でも効果が最も大きいものを5つピックアップしています。

この記事を読むことで「どの相続税対策から取り掛かれば良いのか」が分かります。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人の代表税理士(VSG相続税理士法人)同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という方針でサービスとしての相続税申告を提供している。

この記事で使われる用語解説

「被相続人(ひそうぞくにん)」=亡くなった方のこと

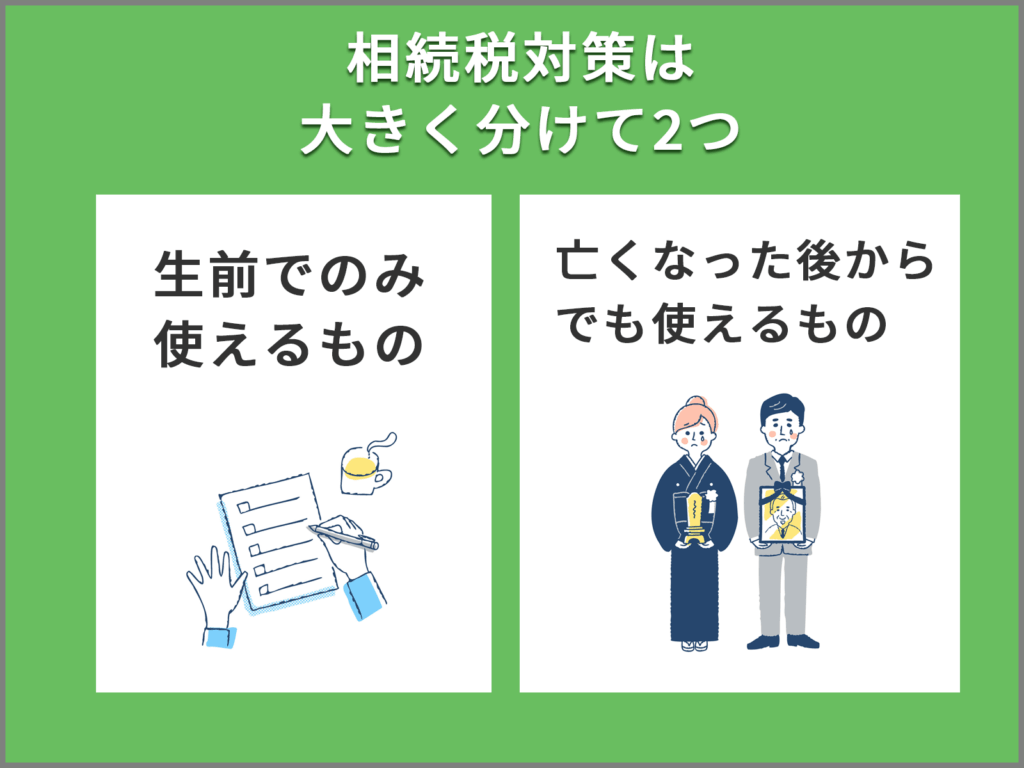

相続税対策は「生前対策」と「亡くなった後でもできるもの」に分類される

相続税対策は、亡くなる前でのみできる「生前対策」と亡くなった後からでも適用できる「特例」等の適用に分類されます。

相続税対策の主なものは「生前対策」といえます。

しかし、「生前対策をしないまま亡くなってしまった」という場合でも、節税効果の高い特例について知っておくだけで1億円以上の財産に対する相続税をゼロにできることもあります。

効果的な相続税対策をしたい方は、是非この記事を参考にしてください。

相続税対策で最も効果の大きいもの5選

生前対策、効果の大きいもの3選

- 生命保険への加入

- 不動産の購入

- 暦年贈与・相続時精算課税制度による贈与

亡くなった後からでも使える対策2選

- 小規模宅地等の特例

- 配偶者控除

今回、相続専門の税理士に取材したうえでこの様にまとめています。

それぞれ、詳しく解説いたします。

効果の大きい生前対策

その1.生命保険を活用した相続税対策

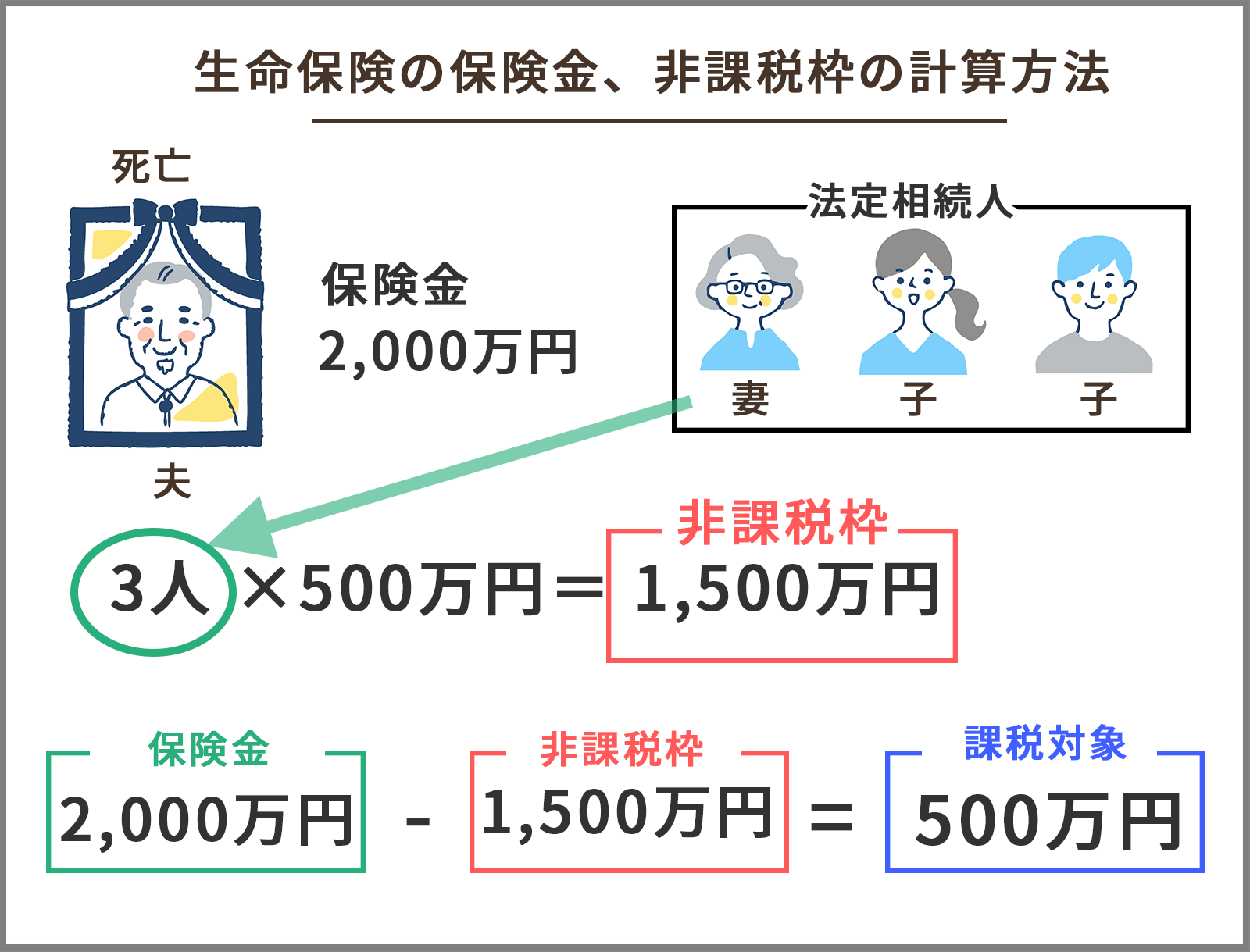

生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」の金額まで相続税がかかりません。 例えば、配偶者と子2人の計3人が法定相続人の場合、500万円×3人=1500万円までが、非課税になります。

【用語解説】:「法定相続人」とは遺言書が無い場合に優先して相続人とされる者を指します。例えば、夫が亡くなった場合「配偶者と子」が基本的に法定相続人となります。

生命保険の非課税枠と相続税の基礎控除について

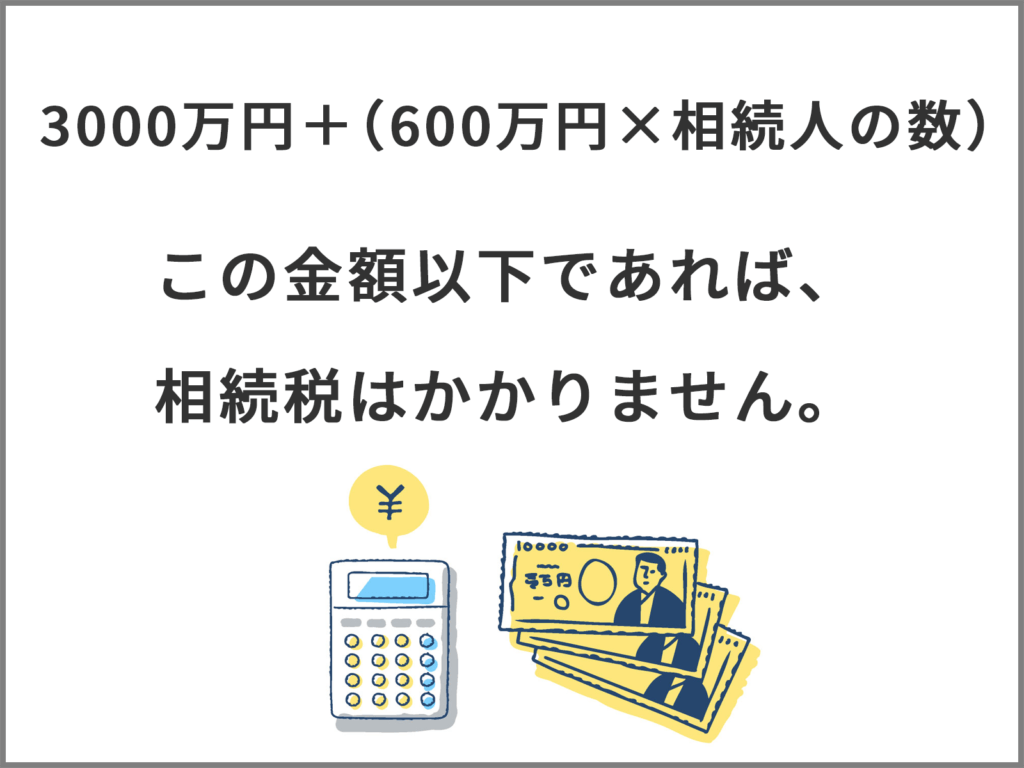

保険金の非課税枠とは別に相続税の基礎控除というものがあり「3000万円+600万円×法定相続人の数」で求められます。例えば「配偶者と子2人」の条件の場合、3000万円+600万円×3人=4800万円が相続税の基礎控除となり、遺産の総額が4800万円以下であれば相続税はかかりません。

【生命保険を使った相続税対策:具体的なイメージ】

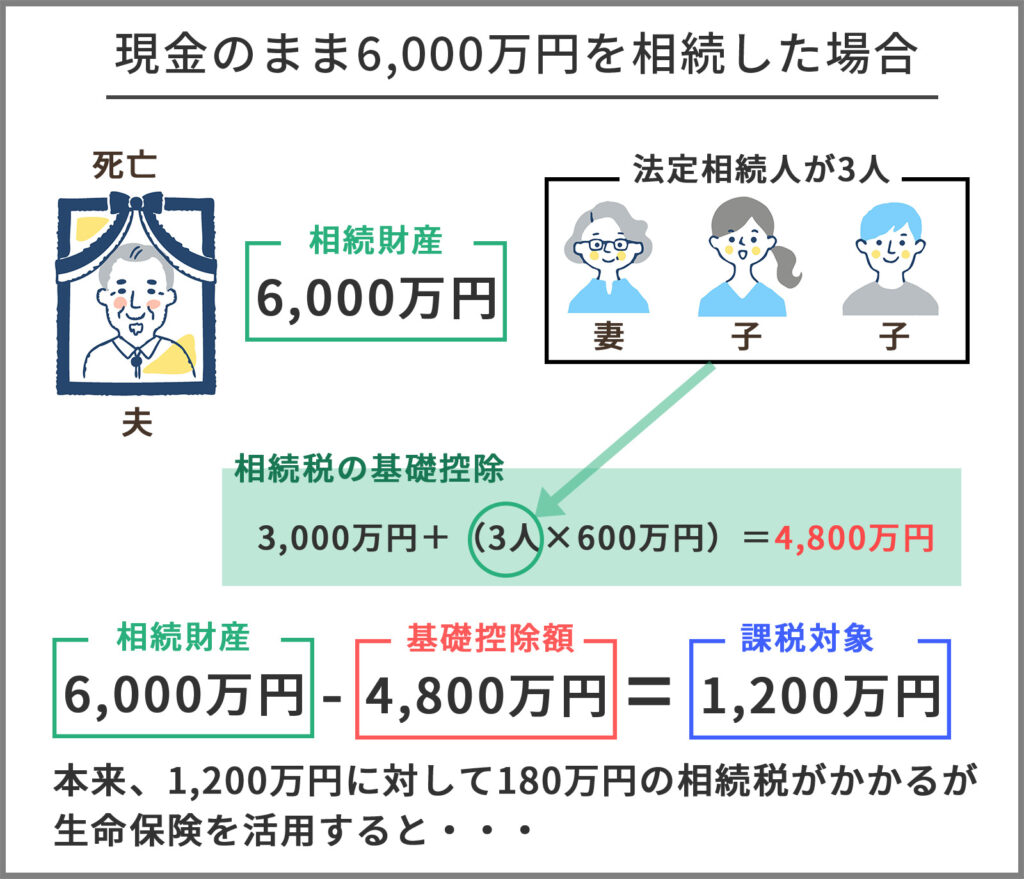

現金のまま6000万円を相続した場合

相続税の基礎控除は3000万円+600万円×3人=4800万円

6000万円-4800万円=1200万円に対して相続税がかかります。

相続税の金額

配偶者0円(配偶者控除の適用)

子30万円×2人=60万円

60万円の相続税がかかります。

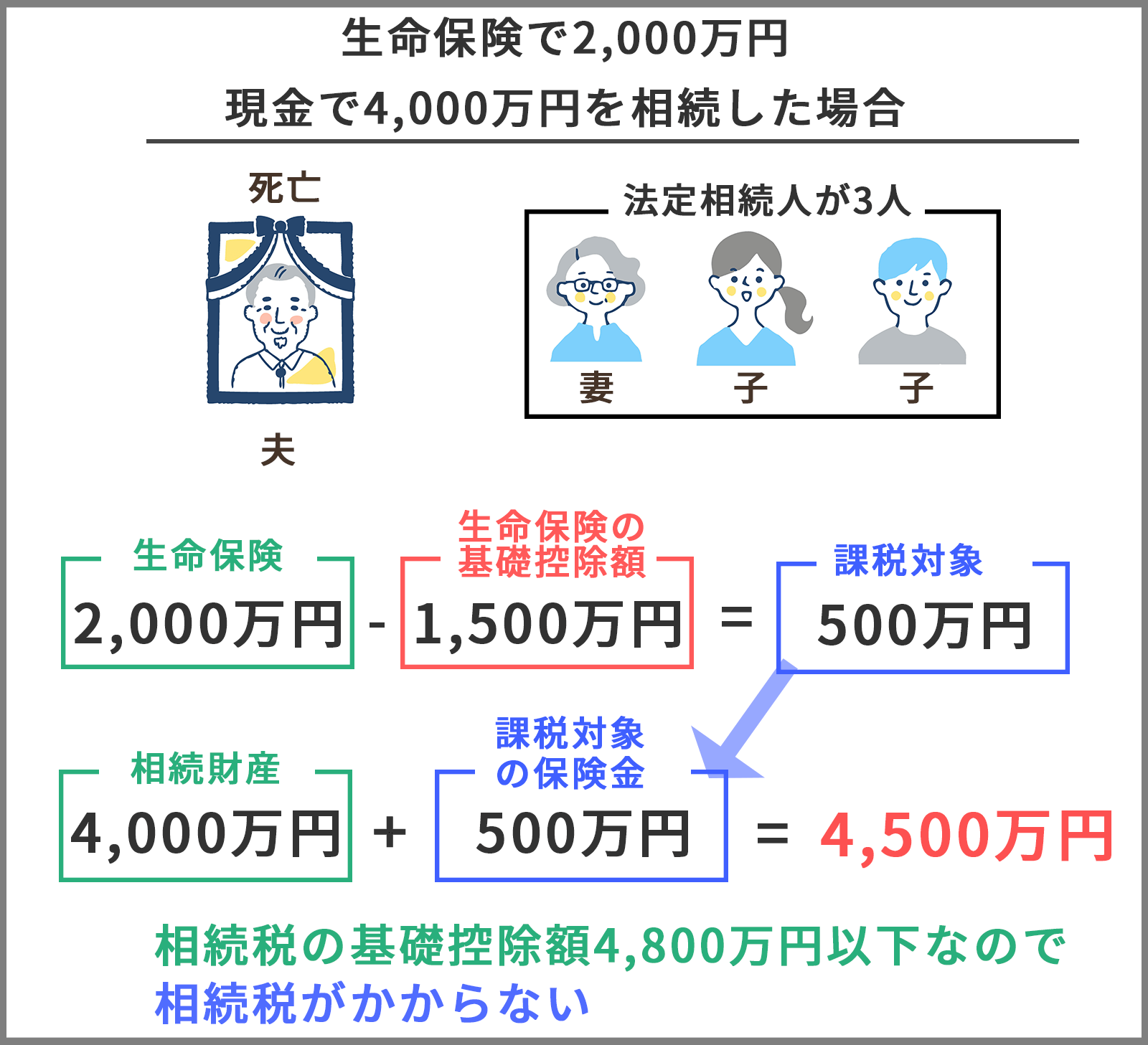

2000万円の死亡保険と4000万円の現金を相続した場合

配偶者と子2人で相続した場合、死亡保険金は500万円×3人=1500万円まで非課税です。

よって、2000万円―1500万円=500万円分の死亡保険金が課税対象になります。

現金4000万+課税対象の生命保険金500万円=4500万円

この場合、基礎控除4800万円以下になるため、相続税がかかりません。

2000万円を生命保険に変換しておくことで、60万円の相続税対策ができました。

生命保険の非課税枠を使うための条件

- 契約者(保険料の負担者)が被相続人であること

- 被保険者が被相続人であること

- 受取人が法定相続人であること

どんな生命保険に入れば良いのか?

「一時払い終身保険」に加入することで、現金を「保険」という資産に1度で変えることができます。

「一時払い終身保険」とは、契約時に保険料を一括で支払う終身保険のことです。

具体的にどの保険にするのかについては事前に相続専門の税理士に相談しておきましょう。

効果の大きい生前対策

その2.不動産の購入

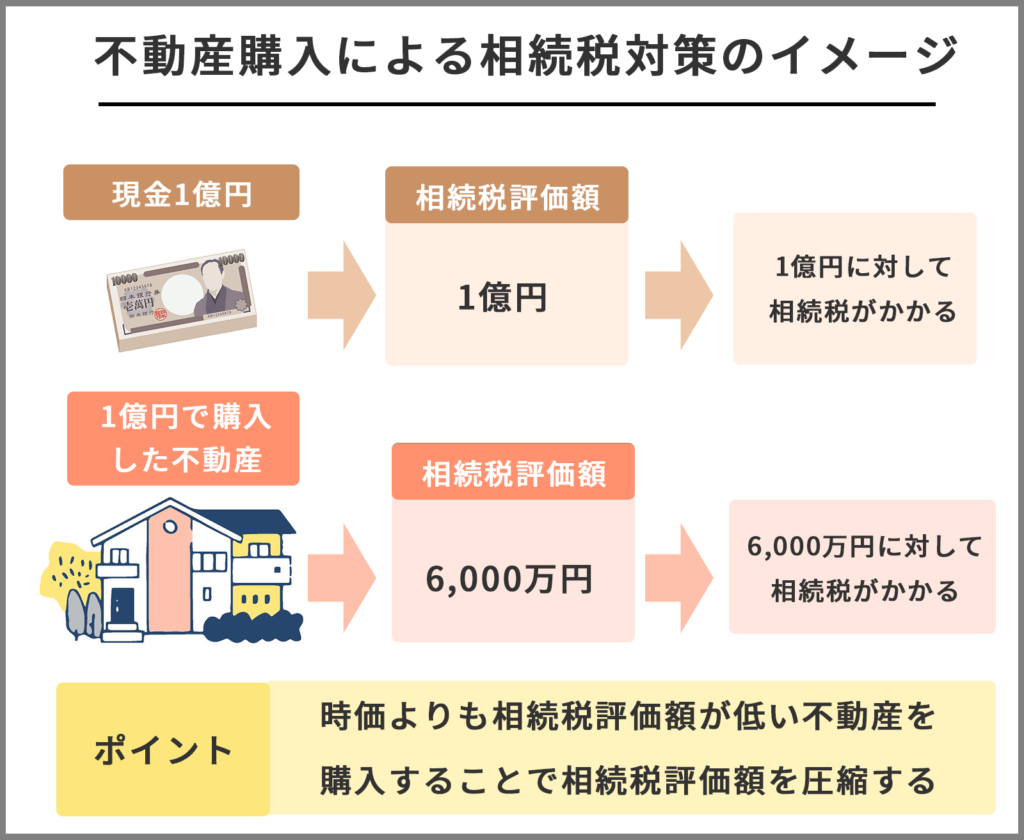

金額的に最も効果の大きいものになり得る相続税対策が「不動産の購入」です。

1億円の現金を預金として相続してしまうと、1億円分、相続税がまるまるかかってしまいます。

そこで、市場価格は高くても、相続税評価が低い不動産を購入することで相続税を減額します。

例えば、市場価格では1億円の不動産でも、相続税評価では6000万円で計算される不動産を購入することで相続財産の評価を4000万円減額することができます。

これが、不動産購入による相続税対策の基本です。

【ポイント】

不動産の相続税評価はその時の市場価格(時価)よりも低く評価されることが多いため、市場価格と相続税評価の差額分が節税になります。

不動産は土地と建物に分けて評価されるのですが、土地の相続税評価は「路線価」という国税庁が算出した基準をもとに計算され、この「路線価」は市場の価格の80%程度に設定されています。建物は「固定資産税評価額」を基に決められておりこちらも、市場価格の70%程度に評価されることが多いです。

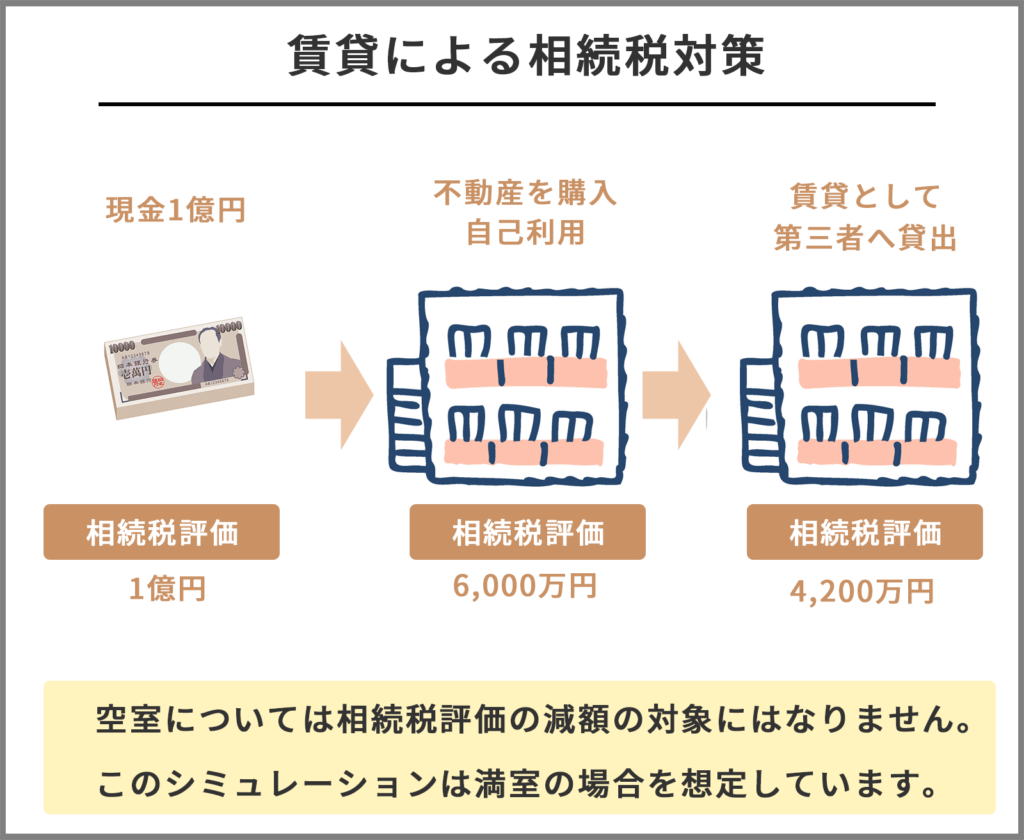

賃貸不動産による相続税対策

不動産を第三者への賃貸にすることで、更に評価額を低くすることができます。

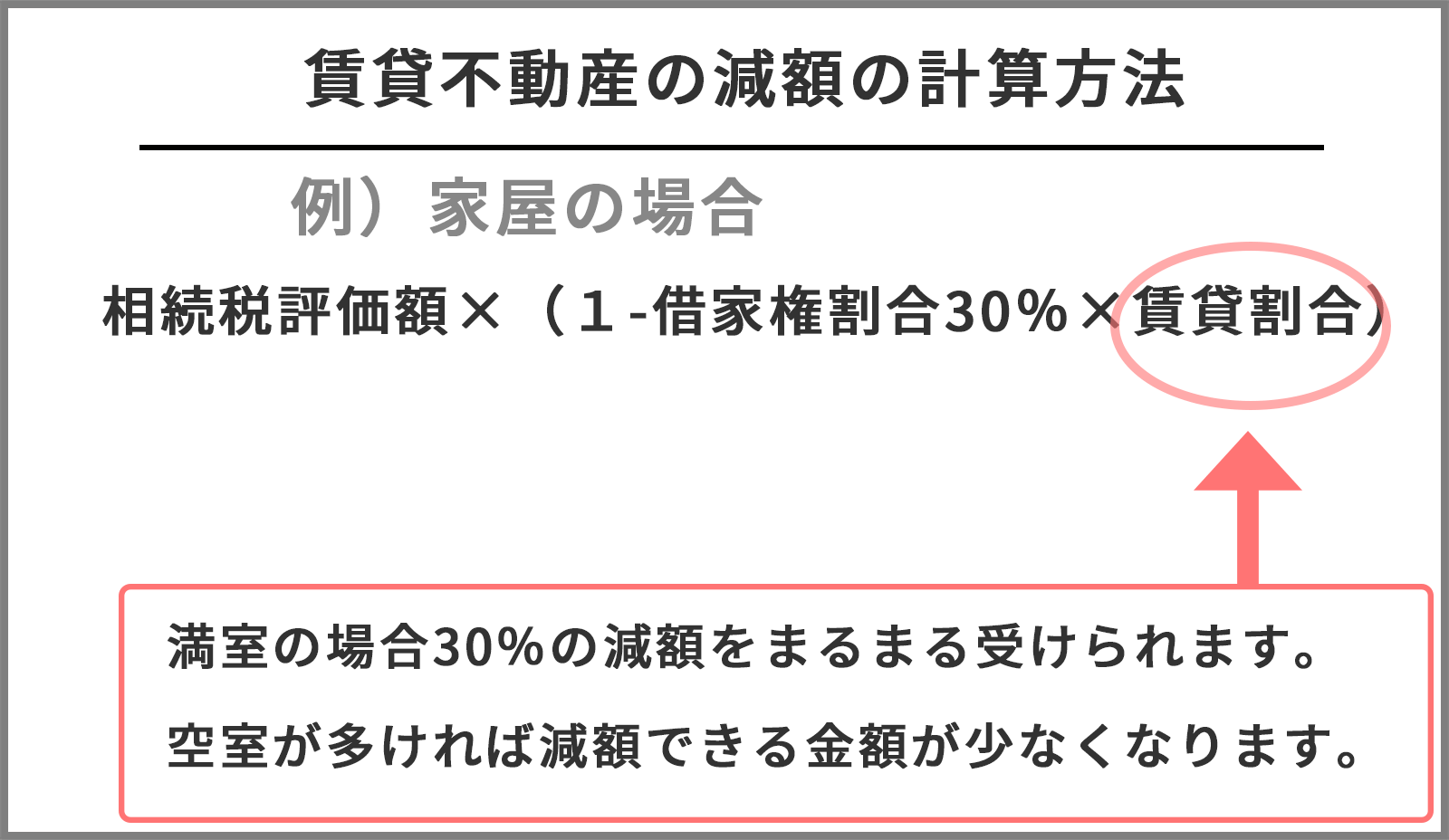

第三者への賃貸にすることで受けられる減額の計算式は、

土地:相続税評価額×{1-借地権割合(30%~90%)×借家権割合30%×賃貸割合}

家屋:相続税評価額×(1-借家権割合30%×賃貸割合)

となっています。

※借地権割合は国税庁が30%~90%の間で定めており地域ごとに異なります

※借家権割合は全国一律で30%と定められています

ここでは、「1億円」の財産を例にしていますが、仮に5億円の場合は3億円近い評価額の減額になることもあり、支払う相続税が大幅に安くなることもあります。

注意:経営リスクについて

賃貸経営については、空室のリスク、家賃下落のリスクがあります。また、建物が古くなれば修繕費もかかりますし、管理費といった支出もあります。

その上で長期的に利益を出していく必要がありますので、失敗したときの損害なども考慮したうえで慎重に判断する必要があります。

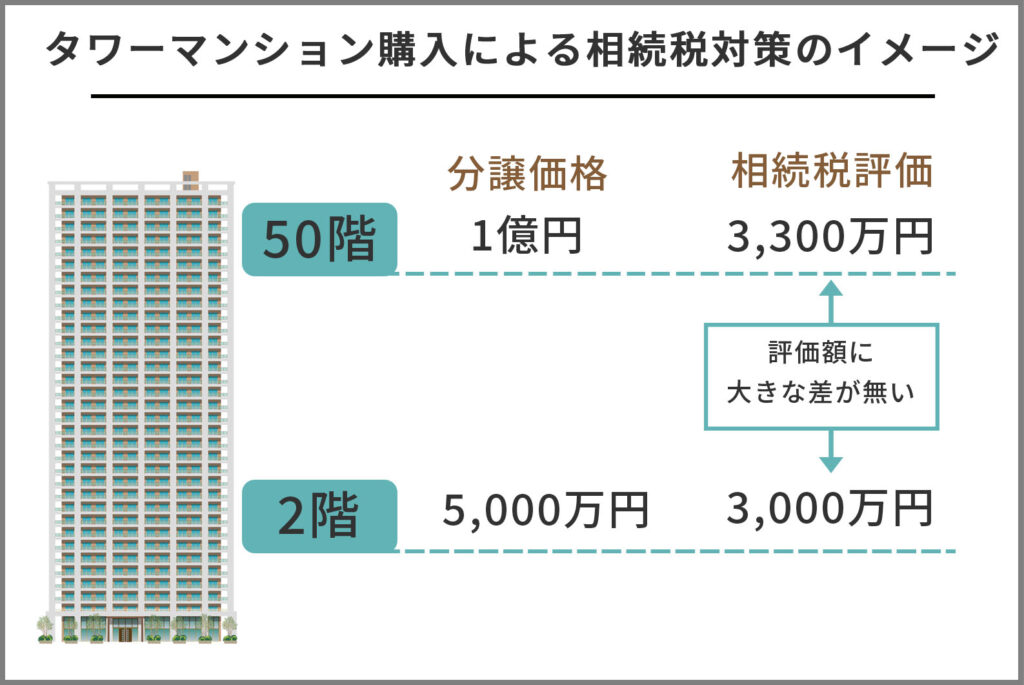

タワーマンション購入による相続税対策

相続税を計算するとき、タワーマンションの相続税評価額は固定資産税評価額をベースに行います。

固定資産税評価額は建築素材や構造、用途などから決まり、眺望やその物件のプランドカ、立地などの影響を受けません。

そのため、地方に造られたタワーマンションであっても、都会の一等地に造られたマンションであっても個性資産税評価額および相続税評価額は同じになります。

税制改正されたものの、タワーマンション節税の効果は顕在

タワーマンションの相続税評価額は材質などで決定されるのですから、同じ悚の中の50階でも2階でもほぼ変わりません(以前は全く同じでしたが、2017年税制改正にて高層階ほど評価額があがるようになりました)。

分譲価格と相続税評価額(固定資産税評価額)の差を利用したのがタワマン節税です。

分譲価格が5,000万円の2階の部屋を購人すると相続税を計算するときに財産として計上する金額は3,000万円となり、現金で5,000万円持っている場合に比べて、2,000万円の資産の圧縮に成功したことになります。

相続の終了後に5,000万円で売却れば、財産額を減らすことなく相続税の節税ができたことになります。

さらに、2階ではなく50階の部屋を購人すれば、分譲価格は1億円でも相続税評価額は3,300万円ですから、6,700万円もの資産の圧縮に成功したことになります。

ただし、このタワーマンションを利用した相続税対策は、相続終了後にタワーマンションが購人金額と同額、またはそれ以上で売れることが前提です。

もし相続税を1,000万円節税できても、売却価格が7,000万円ではかえって資産を減少させてしまうことになるからです。

効果の大きい生前対策

その3.相続時精算課税制度の贈与・暦年贈与

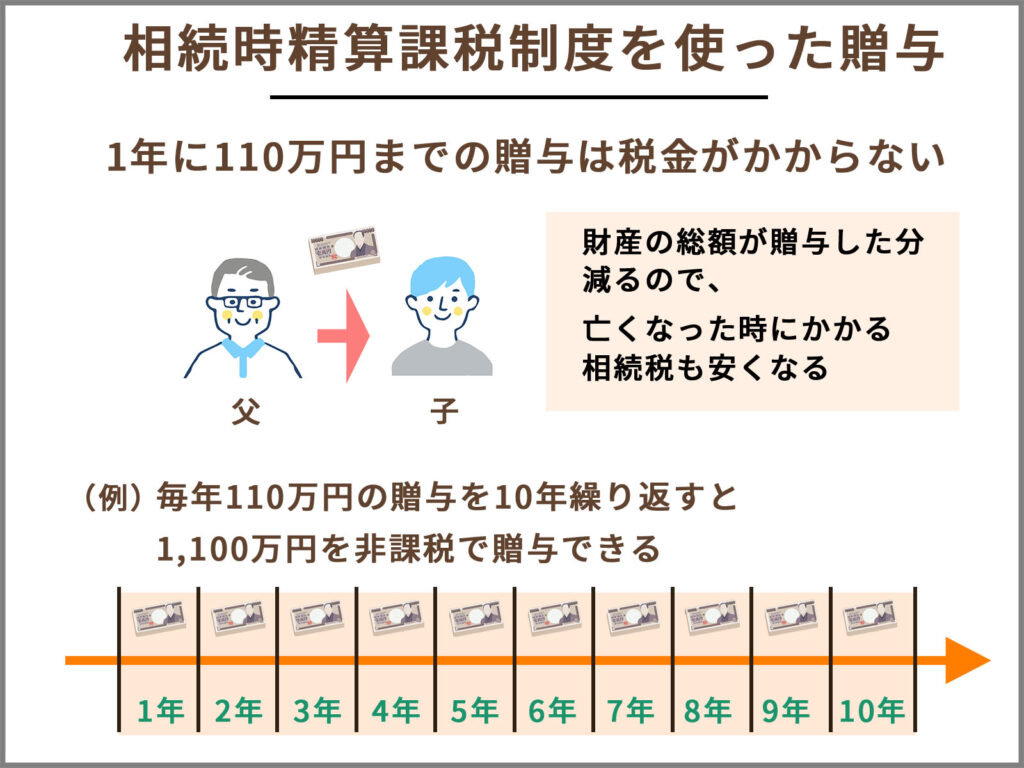

相続時精算課税制度の贈与

2024年から、相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)を利用した贈与を行うことで、1年に110万円まで贈与税も相続税もかからずに贈与することができます。

令和4年12月に与党から公表された「令和5年度税制改正大綱」によって、2024年から相続時精算課税制度に1年に110万円の基礎控除が設けられました。そのため、2024年から使える相続税対策です。

ポイント:贈与を受けることのできるひとは限定されている

相続時精算課税制度の基礎控除を使えば、子どもが3人と孫が2人居た場合、1年に550万円まで贈与税も相続税もかからずにお金を渡すことができます。極端に言うと、これを10年間続けると5,500万円非課税で贈与することができるということです。

ただし、相続時精算課税制度による贈与の対象となるのは、贈与した年の1月1日時点で18歳以上の推定相続人、もしくは18歳以上の孫のみとなっています。

注意点!

「相続時精算課税制度」を一度利用すると、この後に紹介する「暦年贈与」が使えなくなってしまいます。

資産が1億円前後であれば「相続時精算課税制度」の基礎控除を使った贈与でも十分な節税効果が得られますが、資産が数億円を超える場合には「暦年贈与」で長期間かけた贈与の方が110万円を超える贈与でより多くの財産移転による節税を図れます。

相続時精算課税制度を利用するか、暦年贈与を利用するのかは相続税対策に強い、専門知識を持った税理士に相談した上で判断する様にしましょう。

暦年贈与について

暦年贈与とは1年に110万円までは贈与税がかからないという非課税枠を利用した贈与の方法で、この暦年贈与を毎年繰り返すことで相続税の対象になる財産を減らしつつ、非課税でお金を、子や孫へと渡すことができます。

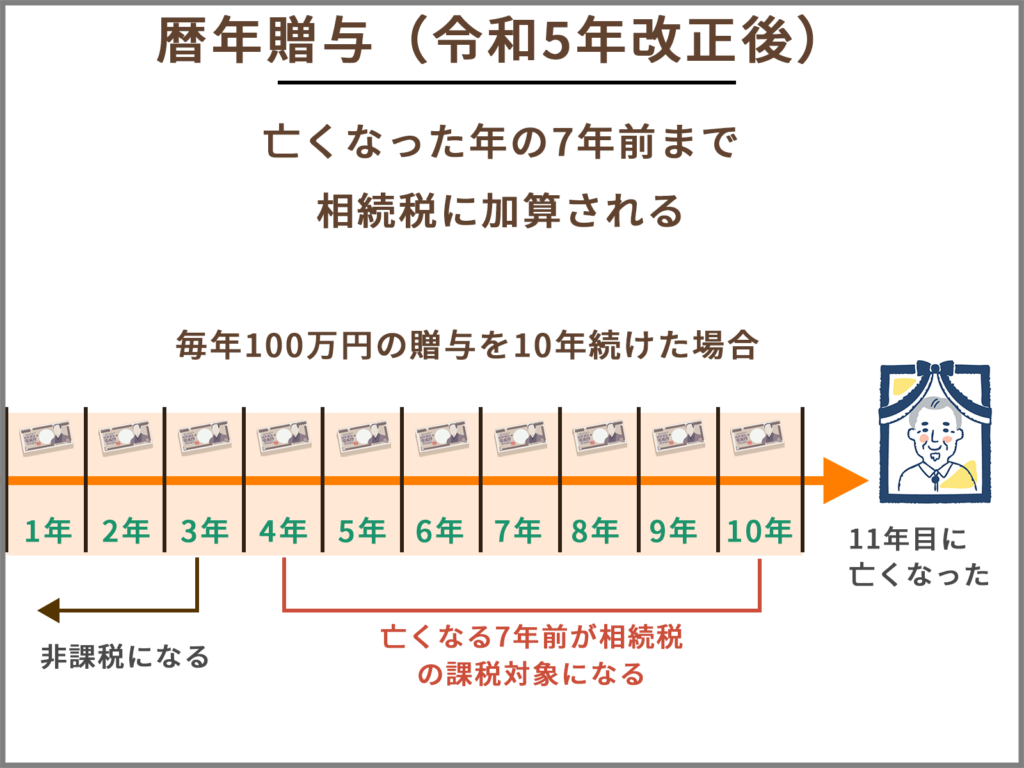

「令和5年度税制改正大綱」による改正までは亡くなる3年前までが相続税の課税対象となっていたため、生前贈与の中でも効果の高い相続税対策として知られていました。

しかし、改正により亡くなる7年前までが相続税の課税対象となり、以前の様な節税効果は期待できなくなってしまいました。

ポイント1:暦年贈与の対象は限定されていない

相続時精算課税制度とは異なり、子や孫以外でも受贈者となることができます。贈与の対象は限定されていません。

例えば5人に暦年贈与の範囲で贈与した場合、1年に550万円まで贈与税ゼロでお金を渡すことができます。人数制限は特にないため、極端に言うと10人に贈与するのであれば年間1100万円まで課税されません。

ポイント2:暦年贈与の対象は親族以外でも良い

暦年贈与の場合、親族以外の第三者であっても、暦年贈与の非課税枠の対象とすることができます。

暦年贈与の対象には制限はありませんが、受贈者が18歳以上で父母や祖父母など直系尊属からの贈与の場合、特例税率が使用できます。

それ以外の贈与の場合には、一般税率を使用します。

暦年贈与の注意点:定期贈与とみなされると贈与税がかかってしまう

110万円以下であったとしても、毎年同じ金額を贈与していると「定期贈与」とみなされ贈与税が課税されてしまう場合があります。

例えば、1000万円を毎年100万円ずつ贈与するという取り決めをして10年間100万円ずつ贈与した場合、その取り決めをした年に一括で1000万円分の贈与税が課税されてしまうのです。

暦年贈与か、定期贈与かの違いは「偶然、毎年贈与が行われていたか」「事前に約束された取り決めによって毎年贈与が行われていたか」となっています。

定期贈与でないことを証明するために、贈与の都度「贈与契約書」を作成しましょう。

毎年違う金額(1年目110万円、2年目109万円など)を、違う時期(1年目は1月に、2年目は2月)に贈与し、それを銀行口座で振込みを行い記録を残すことが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与はどちらが得なのか?

資産がさほど大きくなければ、相続時精算課税制度の基礎控除枠が、かなり節税に有利になります。

しかし、資産が数億円を超える場合には暦年贈与によって、110万円を超える贈与でより多くの財産移転による節税を図ることができます。

一度「相続時精算課税制度」を使ってしまうと、二度と暦年贈与(暦年課税)に戻ることが出来ません。

そのため、相続税のシミュレーションをした上で、今後の税制が変わることもあり得ることを考慮しつつ決定する必要があります。

相続時精算課税制度を利用するか、暦年贈与を利用するのかは相続税対策に強い、専門知識を持った税理士に相談した上で判断する様にしましょう。

【PR】この記事の相続税対策をまとめた相続専門の税理士に無料で相談してみませんか?

この記事の相続税対策は、「VSG相続税理士法人」という相続専門の税理士に取材してまとめています。「相続税を最大限安く」「税務調査を99%受けない」相続税申告を提供しており、無料相談では2次相続を踏まえたシミュレーションを行っています。

その他の生前贈与について

住宅取得資金の生前贈与(特例を活用)

1000万円まで住宅購入にかかる資金を非課税で贈与できる特例があります(令和5年12月31日まで適用)

教育費の生前贈与(特例を活用)

30歳未満の子、孫、ひ孫などの直系卑属1人あたり、最大1500万円まで贈与税が非課税になる特例があります。(令和8年3月31日まで適用 ※税制改正により延長)

2023年度の税制改正により、教育資金として使い切れなかった贈与の残額に贈与税が課される際の贈与税率が特例税率から一般税率に変わります。(税率が改正前よりも上がる)

教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超えた時は受贈者が23歳未満であっても残額が相続税の対象になります。

結婚・子育て資金の一括贈与(特例)

18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚・子育てのためのお金を非課税で贈与できる特例があります。受贈者(子・孫)1人に対して1000万円まで、結婚に関する資金は300万円までです。(令和7年3月31日まで適用 ※税制改正により延長)

2023年度の税制改正により、結婚・子育て資金として使い切れなかった贈与の残額に贈与税が課される際の贈与税率が特例税率から一般税率に変わります。(税率が改正前よりも上がる)

配偶者に居住財産を生前贈与(特例)

夫婦間で居住財産を贈与する場合、2000万円の贈与税が非課税になります。

亡くなった後からでも使える相続税対策

効果の高いもの2選

亡くなった後から使える相続税対策

その1.小規模宅地等の特例

「小規模宅地等の特例」とは被相続人(亡くなった方)の自宅を相続する際に、配偶者か被相続人と同居していた方がそのまま住む場合に自宅土地の評価額が8割減額されるという特例です。

相続人(財産を受け取る方)が、相続税を払えずに家を手放さなければならないということにならない様に、この特例があります。

(※図解を基に)1億円の家が2000万円の評価まで減額されることで、基礎控除内に収まります。

つまり、特例を適用するだけで相続税がゼロになることも珍しくない、強力な特例と言えます。

同居してなくても「小規模宅地等の特例」が使える「家なき子の特例」

「小規模宅地等の特例」は、相続する人が亡くなった方の持ち家に同居しており、その持ち家を相続する場合に使える特例です。しかし、一定の条件を満たすことで同居していなかったとしても「小規模宅地等の特例」が使える場合があり「家なき子の特例」と言います。

「家なき子の特例」の条件

(1)被相続人に配偶者と同居の法定相続人が居ないこと

(2)申告期限(亡くなった日の翌日から10カ月)まで相続した家を所有していること

※申告期限まで売却していないこと

(3)相続する人は3年以内に自分または自分の配偶者の所有する家に住んだことがないこと

平成30年から追加された条件

(4)土地を相続する人は3年以内に三親等以内の親族の家に住んだことがないこと

(5)相続する人は3年以内に自分の会社などが所有する家に住んだことがないこと

(6)相続する人が住んでいる家を、過去に一度でも所有していないこと

これらの条件が追加されたのは「家なき子の特例」を使って相続税を減額するだけのために、自宅の名義を変更するといった行為が横行したことが背景にあります。

小規模宅地等の特例の適用は専門の税理士の協力が不可欠

「家なき子の特例」を含む「小規模宅地等の特例」は、適用するための要件が多く、本が1冊できてしまうほど膨大です。

この特例を適用するには相続を専門的に扱っている税理士にぜひご相談ください。

亡くなった後から使える相続税対策

その2.配偶者控除

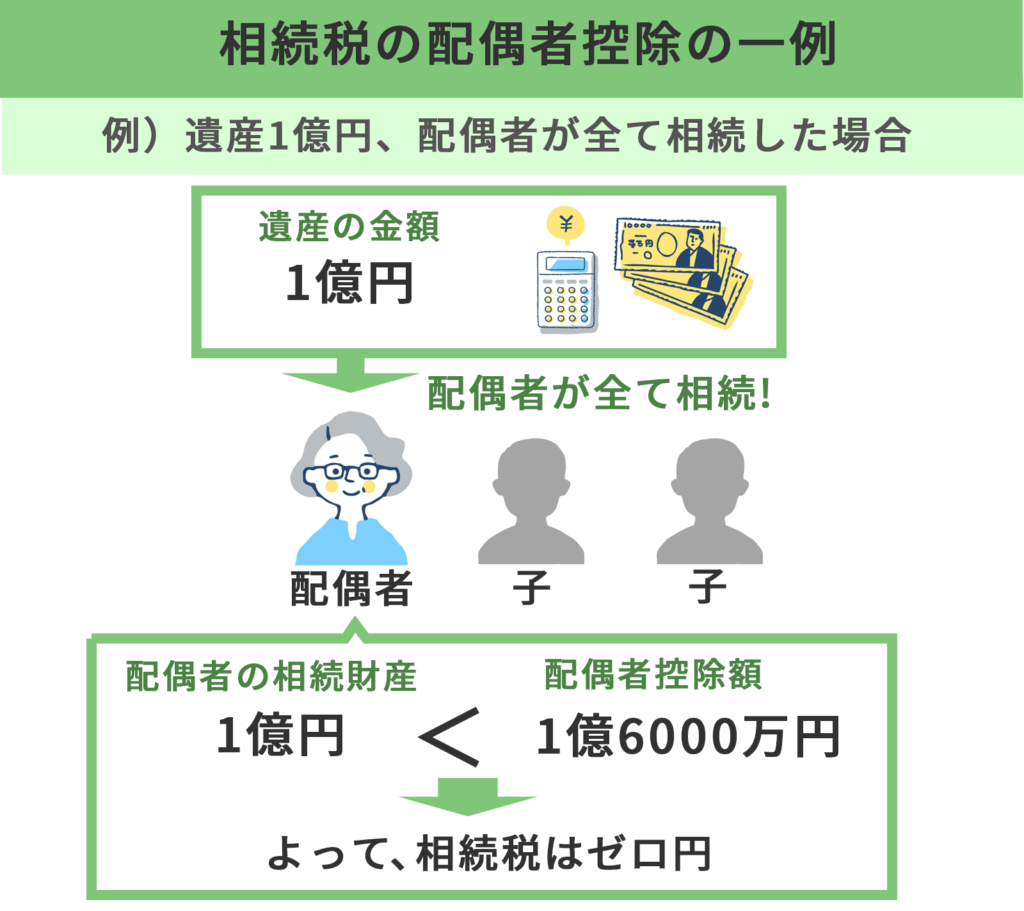

配偶者控除とは、配偶者が財産を相続する場合に使える特例です。

この特例によって、配偶者が相続する財産が1億6000万円以内であれば相続税がゼロになります。

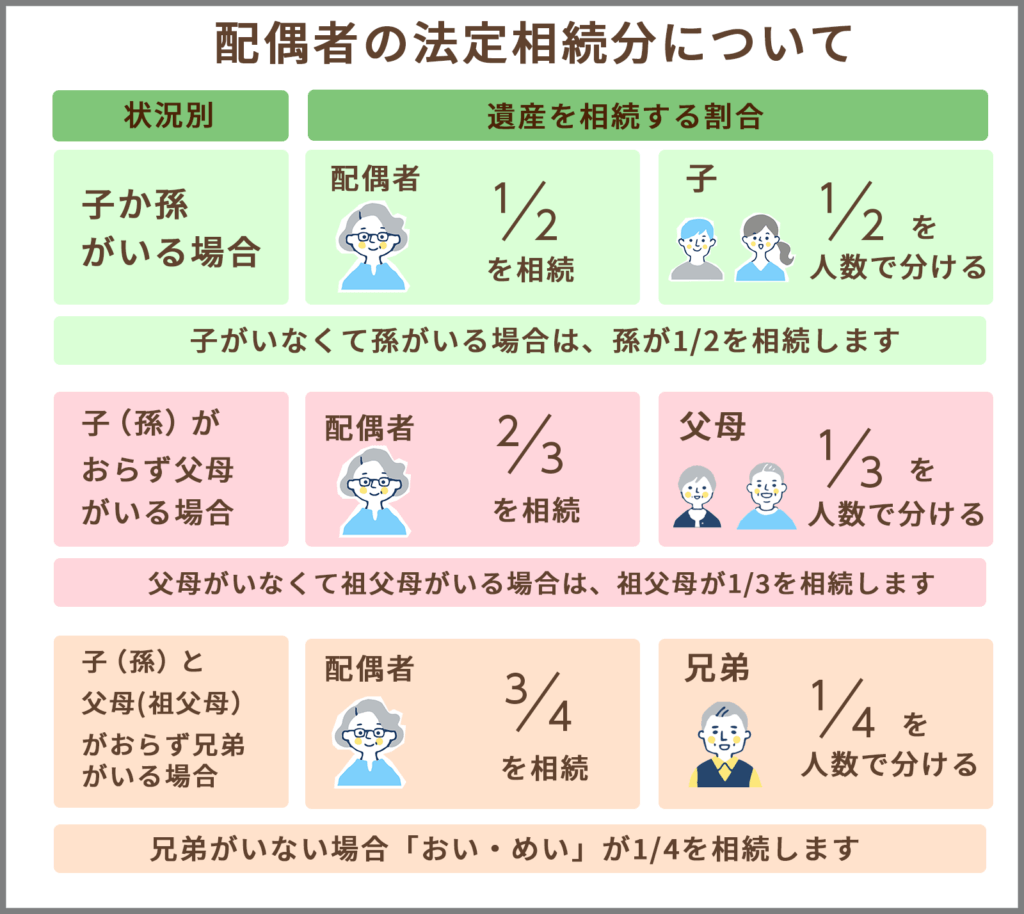

相続する財産が1億6000万円を超えていたとしても、法定相続分(ほうていそうぞくぶん)といって法律で定められている配偶者が相続する割合までは相続税がゼロになります。

例えば配偶者と子で10憶円の財産を相続した場合、5億円が配偶者の法定相続分となります。

この場合、配偶者控除を適用することで、配偶者には5億円までは相続税がかかりません。

※法定相続分は法律で定められた「目安」であるため、法定相続分の通りに遺産を分けなければならないということではありません。相続人による協議によって遺産の分け方を変えることができます。

あくまで、配偶者控除の金額が法定相続分に基づいているということです。

相続税申告の期限を過ぎると特例は使えない

相続税申告の期限は亡くなってから10カ月以内と定められています。この期限を過ぎてしまうと「小規模宅地等の特例」「配偶者控除」は使えなくなってしまう可能性があります。

更に期限を過ぎてしまうと「延滞税」「無申告加算税」などの罰金課税が課されるなど、税金も高くなってしまいます。

相続税申告まで3カ月を切っていると、税理士報酬も「特急料金」が加算されることが一般的です。「相続税がかかりそうだ」「かかるかもしれない」という場合には早めに相続専門の税理士に相談だけでもしておくことが、財産を最大限手元に残すことに繋がります。

配偶者が亡くなった時の相続「2次相続」のことも考えておく

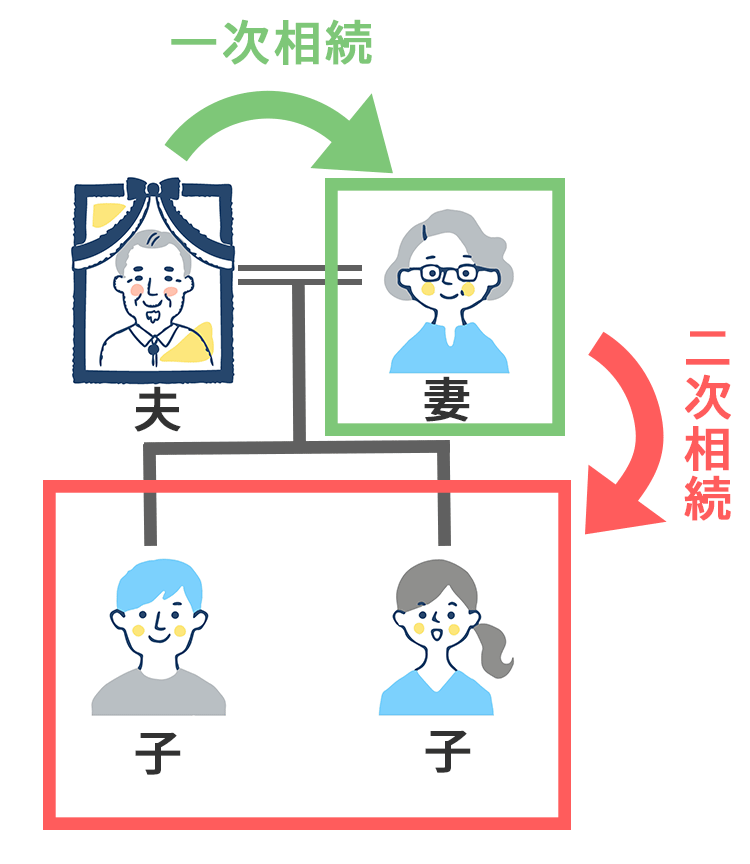

2次相続とは、例えば夫が亡くなり、配偶者が財産を相続し、その配偶者が亡くなった時に発生する相続のことを指します。

1次相続に比べて2次相続の時の方が、相続税が高くなることが多いので、相続税対策は2次相続を見据えておく必要があります。

2次相続で相続税が高くなる理由

- 2次相続の時には、配偶者控除は使えない

- 配偶者と子が同居していなければ小規模宅地等の特例も使えない

- 相続人が減ることで基礎控除額も600万円少なくなる

以上の理由から、2次相続の時に大きな相続税がかかることが多いのです。

2次相続税対策を見据えた相続税対策

- 配偶者だけでなく子にも相続する

- 1次相続から10年以内に2次相続が起きた場合に使える控除を使う

- 生前贈与・生命保険・不動産購入など1次相続と同じ様に生前対策を行う

2次相続の相続税シミュレーション

例えば、遺産が1億6千万円あって、配偶者控除を使うと配偶者には相続税がかからないからと、全ての遺産を配偶者に相続させてしまうとします。

すると、1次相続の時には相続税がかからないものの、2次相続の時に大きな相続税がかかってしまいます。

そのため、1次相続だけでなく2次相続も含めて相続税の合計金額を考えると、1次相続の時点である程度、子どもにも遺産を分けて相続税を負担しておいた方がトータルで見ると相続税が安く済むのです。

10年以内に2次相続が発生した場合「相次相続控除」が使える

相次相続控除は1次相続から10年以内に2次相続が発生した場合に使える特例です。

1年につき、前回支払った相続税額の10%を減額したあとの金額が、2次相続の相続税から控除されます。

2次相続のときにも生前対策を行う

1次相続のときと同じ様に、生前贈与、生命保険、不動産を用いた生前の相続税対策を行うことで、2次相続の際の相続税を少しでも減額する様に努めます。

その他の相続税対策(生前対策)

養子縁組

例えば、孫を養子にすることで、法定相続人が増えるため、相続税の基礎控除額が600万円、生命保険の非課税枠が500万円増えます。

また、相続税は1人が相続する財産が多ければ多いほど高くなる累進課税(るいしんかぜい)という仕組みになっているため、相続人が増えることで1人あたりの相続財産が分散され、相続税が安くなる場合があります。

墓地・仏具の購入

墓地や墓石、仏具などを祭祀財産(さいしざいさん)と呼びます。これらの財産は相続税の計算には含まれないため、生前に購入しておくことで相続税を減額することにつながります。

税理士報酬の前払い

相続税申告にかかる税理士報酬を生前に前払いしておくことで相続財産を減らすことになり、それが相続税を減額することにつながります。

その他の亡くなった後からでも使える相続税対策

(1)未成年者控除

未成年が財産を相続する場合、相続税を安くすることができる特例です。

(現在の年齢から18歳までの年)×10万円分、相続税から差し引くことができます。

16歳の方が相続する場合、(18歳―16歳)×10万円=20万円という計算になり、

20万円が減額されます。

(2)障害者控除

相続人が85歳未満で一般障害者、特別障害者の場合に相続税から減額される特例です。

一般障害者控除

控除される金額=(85歳―相続時の年齢)×10万円

特別障害者控除

控除される金額=(85歳―相続時の年齢)×20万円

外国税額控除

亡くなった方の財産が海外にあり、既に外国で相続税を支払っている場合に、日本の相続税が控除される特例です。

海外と日本で相続税を二重払いになってしまわないための特例です。

相続税対策と同じくらい重要な「税務調査」の対策

令和2年は平均して943万円の追徴課税が課されている

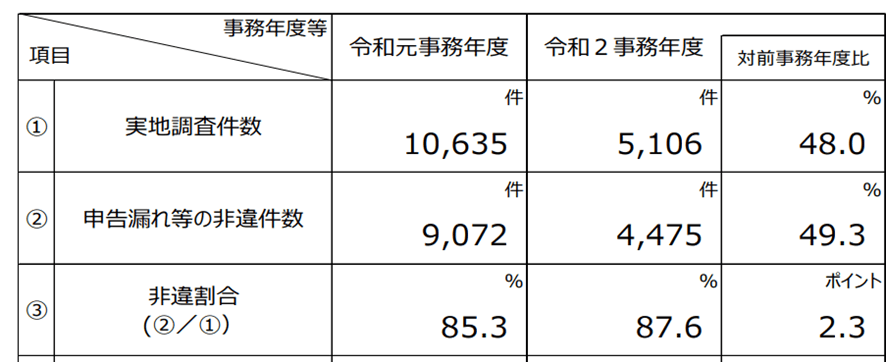

令和2年には5,106件の税務調査が行われ、平均して943万円の追徴課税が課されています。

そして、税務調査が行われると87.6%の確率で追徴課税が課されています。

せっかく相続税対策をしたとしても申告書に抜け漏れやミスがあると、節税した金額以上の追徴課税を課されてしまうことにもなりかねないのです。

税務調査対策という面で重要な「相続専門の税理士」の存在

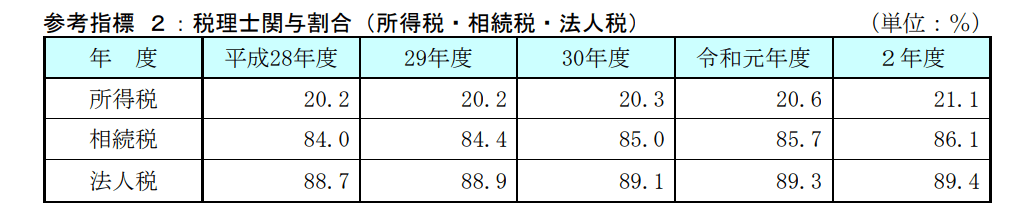

令和2年の時点で相続税申告の税理士関与割合は86.1%となっています。

相続税申告は「税務調査」「ペナルティー課税」「相続税申告の大きな負担」に対処するためにも「税理士の協力は必要不可欠である」と言っても過言ではありません。

相続税申告は申告書の作成の手間や、必要書類の多さなど体力的にも精神的にも消耗しますし、申告書の抜け漏れがあると税務署から指摘を受け、追徴課税(罰金)を課されてしまう恐れがあります。

実際に税理士の判子が押されていない、個人の申告書はミスや漏れが多い傾向があることから、税務調査の対象に選ばれやすい傾向があります。

相続税申告を自分で行うことは不可能ではないかも知れませんが、「体力的・精神的な負担」「税務調査のリスク」「適切な相続税対策」「亡くなってから10カ月の期限」を考えると、税理士への依頼や少なくとも相談だけはしておくと無難であると言えます。

相続税申告は税理士の中でも詳しい者が限られている

相続税申告は非常に難しい内容です。

相続専門でない税理士にとっては、相続税申告は2年に1度扱うかどうかという頻度であるため、経験の面でも不安が残ります。その為、税理士であれば誰でも良いという訳ではなく、「相続に強い税理士」を選ぶことが望ましいです。

まとめ

- 相続税対策は「生前対策」が主なものになる

- 亡くなった後からでも相続税を安くできる特例が使える

- 相続税申告の期限は10カ月、特例は期限を過ぎると使えなくなる可能性がある

- 相続税対策と同じくらい「税務調査対策」が重要

- 相続税申告は相続専門の税理士に相談だけでもしておくこと

この記事では「相続税対策」の中でも特に効果の大きい優先度の高いものを5つピックアップいたしました。

どれだけ「相続税対策」に注力したとしても、「税務調査」に入られてしまうと平均して943万円もの追徴課税が課されているため、同じくらい税務調査の対策が重要になります。

相続税の「税務調査」や「追徴課税」のリスクを最小化するためには、相続専門の税理士に相談したうえで判断した方が良いでしょう。

この記事がお役に立てば幸いです。

相続税に強い

税理士をご紹介します

- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい

- 相続税申告について何も分からない

- 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。

私たちの想い

相続後に、

遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。

その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。

例えば・・

- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある

- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる

- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など

実際に、

令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。

相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、

追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」

「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」

このサイトは、そんな想いで運営されています。