財産を贈与する際は、不要なトラブルを避けるためにも、贈与契約書を作成することをおすすめします。

贈与契約書は、贈与の意思を明確にするだけでなく、税務リスクを軽減する手段としても有効です。

本記事では、贈与契約書の基本から作成のメリット、注意すべきポイントまで詳しく解説します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人の代表税理士。同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

近藤 洋司 税理士

VSG相続税理士法人横浜オフィスの代表税理士。

税理士になる前は不動産の仕事をしており「誰よりも不動産に詳しい税理士になる」という志のもと税理士になる。不動産の評価にとても強い。

贈与契約書の基礎知識

贈与契約書は、贈与を円滑に進めるための重要な書類です。

契約書を作成することで、贈与や相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

贈与契約書とは?

贈与契約書とは、財産を無償で譲り渡す際に、贈与者と受贈者の合意内容を明文化した書面をいいます。

贈与は、一方が財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手がそれを受諾することで成立するため、口約束でも法的には有効とされます。

しかし、口頭による贈与は「言った・言わない」の水掛け論に発展するおそれがありますし、財産の価額が大きくなるほど、そのリスクも高まります。

贈与契約書を作成したうえで財産を受け渡しておけば、贈与の履行を後から確認・証明できるだけでなく、贈与に関するトラブルを未然に防ぐことも可能です。

また、相続税や贈与税の対策を講じる際には、贈与の事実を証明する書類としての役割も果たすため、贈与契約書の作成が推奨されます。

贈与契約書の法的効力

贈与契約書は、民法に基づき、贈与の意思を明確にし、贈与の履行を確実にする役割を担います。

契約が成立すると、原則として贈与者は撤回できず、受贈者はその権利を法的に主張することが可能です。

また、「負担付贈与」や「死因贈与」など、一定の条件を付した贈与契約を締結することも認められています。

贈与の内容が複雑になると、トラブルが生じやすくなるため、目的に応じて贈与の方法を工夫する際には、贈与契約書の作成を検討してください。

贈与契約書を作成するメリット

贈与契約書は、法的な証拠として機能するため、贈与トラブルや税務上のリスク軽減に寄与します。

贈与が履行されたことを証明できる

口約束で贈与を行った場合、後になって「贈与の約束はなかった」と主張され、トラブルに発展するおそれがあります。

たとえば、贈与者が口頭で「財産を渡す」と述べ、受贈者がこれを了承した場合でも、法的には贈与が成立します。

しかし、成立を裏付ける証拠がなければ、贈与者が後から贈与の意思を否定した際に、受贈者が履行を主張するのは困難です。

一方で、贈与契約書を作成しておけば、贈与の事実を明確に証明できるだけでなく、贈与者および受贈者双方の法的権利を適切に担保できます。

遺産分割のトラブル防止に役立つ

贈与契約書を作成しておけば、贈与された財産の所有者を明確に記録できるため、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。

贈与に関する争いは、贈与時点に限らず、相続発生後に生じる可能性もあります。

贈与者が亡くなった場合、相続人は相続開始時点における被相続人(故人)の保有財産を引き継ぎます。

その際、特定の相続人が生前贈与を受けていた場合には、他の相続人から特別受益が主張されるおそれがあり、特別受益を踏まえた協議がまとまらず、相続人間の争いに発展する可能性もあります。贈与契約書を作成し、「特別受益の持ち戻しの免除」の意思表示をしておくと、相続発生後のトラブルを防止できます。

相続時の遺産分割をめぐる争いは、親族間の関係悪化を招く要因にもなり得ることから、生前贈与を行う際には、相続も見据えた適切な対策を講じておくことが求められます。

贈与の取消しをできなくする

民法上、書面によらない贈与は、当事者いずれからでも解除することが認められています。

履行が完了した部分についてはその限りではありませんが、たとえ贈与の合意が成立していたとしても、口約束のみでは取り消される可能性があります。

一方で、書面によって贈与契約を締結した場合には、原則として贈与者が一方的に契約を取り消すことはできません。

したがって、贈与契約書を作成することで、贈与者による撤回を防止し、受贈者の権利を確実に守ることができます。

名義変更手続きがしやすくなる

不動産や株式などの財産を贈与する際には、贈与契約書を作成しておくことで、金融機関や法務局での手続きを円滑に進めることができます。

贈与によって財産を取得した場合には、その種類に応じて名義変更手続きが必要となることがあります。

たとえば、不動産を贈与された場合には、法務局で登記手続きを行う必要があり、その際には贈与によって財産を取得したことを証明する書類の提出が求められます。

贈与契約書をあらかじめ用意しておけば、名義変更をスムーズに進められるため、事務手続きの負担軽減にもつながります。

税務署による税務調査の対策としても有効

税務署は、贈与税や相続税に関する税務調査を実施することがあります。

贈与税の調査では、贈与の実態が主に確認されますが、贈与契約書を作成しておけば、贈与が実際に行われた事実を明確に証明することが可能です。

相続税の調査においては、相続財産の確認に加えて、生前贈与の有無も調べられます。

相続開始前の一定期間内に贈与された財産は、原則として相続税の課税対象に加算しなければなりません。

また、加算対象期間外の贈与が貸付として認定されたり、贈与が成立していなかったと認定されると、相続財産として課税対象となる可能性があります。

そのため、被相続人から生前贈与を受けていた場合には、その実施内容・時期を証明するよう求められることがあり、贈与契約書はその証拠資料として非常に有効です。

贈与契約書の作り方

本章では贈与契約書の作成時に注意すべきポイントを整理して解説します。

贈与者・受贈者で贈与契約の内容を確認

贈与契約書を作成するにあたっては、贈与する財産の種類、金額、条件などを明確にし、双方が納得した形で進めることが大切です。

贈与は、贈与者と受贈者の合意によって初めて成立する法律行為であるため、両者が合意のうえで贈与契約を交わす必要があります。

特に不動産や高額な財産を贈与する場合には、将来的な誤解を避けるため、契約内容を十分に確認し、可能であれば専門家のアドバイスを受けて作成することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

贈与日の指定と贈与内容の合意

贈与を確実に履行するためには、贈与する財産の種類に応じて具体的な内容を記載するだけでなく、贈与を実施する日付も明確にする必要があります。

契約内容を明文化することで、当事者間の認識のズレを防ぎ、贈与の履行を円滑に進めることができます。

税務調査においては、贈与契約書が存在していても、実際に履行されているか不明確な場合には、贈与自体が否認される可能性があるため注意が必要です。

契約書の中で贈与日を明確に定め、その内容どおりに贈与行為を履行すれば、贈与を否認されるリスクを大幅に抑えることができます。

贈与税の有無と特例制度の適用確認|年間110万円までは非課税

財産を贈与した場合、財産を受け取った側(受贈者)に贈与税の申告・納税手続きが必要となる可能性があります。

贈与税には110万円の基礎控除があり、年間の贈与金額が基礎控除額以内であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。

一方で、基礎控除額を超える財産の贈与を受けた場合には、特例制度の適用が可能かどうかを検討する必要があります。

贈与税には税制上の優遇措置が用意されており、一定の要件を満たせば、特例制度を活用して贈与税の負担を軽減または回避することも可能です。

たとえば、相続時精算課税制度や、夫婦間での居住用不動産の特例(おしどり贈与の特例)を活用すれば、贈与税の負担を抑えつつ財産を移転することができます。

ただし、特例の適用には事前に要件を確認することが不可欠であるため、贈与契約書を作成する段階で、特例の要件を把握したうえで手続きを進めてください。

贈与契約書は2通作成すること

贈与契約書は、贈与者と受贈者がそれぞれ保管できるよう、2通作成するのが一般的です。

契約書には、贈与する財産の詳細、贈与日、贈与者および受贈者の署名・押印などを記載し、双方が納得のうえで署名・押印を行います。

贈与契約書は後の証拠となるため、不備がないよう慎重に作成することが求められます。

一方の当事者にしか原本が存在しない場合、その原本が改ざんされた際には反論が困難になるおそれがあるため、双方が原本を保管できる体制を整えておくことが重要です。

贈与契約書は贈与者・受贈者がそれぞれ保管

作成した贈与契約書は、贈与者と受贈者がそれぞれ責任をもって保管する必要があります。

受贈者にとっては、財産を取得した証拠となり、贈与者にとっても、将来的な紛争に備えるための根拠資料として役立ちます。

特に高額な財産の贈与や税務リスクを伴う場合には、契約書の保管方法にも配慮が必要です。

場合によっては、公証役場で確定日付を取得するなど、贈与財産の性質に応じた法的補強を行うことが望ましいでしょう。

贈与契約書の書き方のポイント

贈与契約書は、書式や記載方法に注意しながら作成することが大切です。

様式・書式は自由

贈与契約書には、法的に定められた書式や様式は存在しません。

必要事項が正確に記載されていれば、専門家に依頼せずに一から作成することも可能です。

作成時には、契約書としての体裁を整え、正式な文書として機能するよう意識することで、信頼性の高い内容になります。

なお、贈与契約書の雛形を活用すれば、必要な項目を漏れなく記載できるため、本記事末尾に掲載の雛形をダウンロードし、作成してください。

パソコン・手書きによる作成もOK

贈与契約書は、パソコンで作成・印刷したものでも、手書きでも有効です。

パソコンで作成する場合は、フォントやレイアウトを整え、契約書としての体裁を意識することが大切です。

手書きの場合は、読みやすい文字で丁寧に記載し、誤解を生じないよう注意する必要があります。

なお、いずれの方法で作成する場合でも、契約内容を明確に記載し、誤字や脱字を避けることが求められます。

贈与契約書に記載すべき事項

贈与契約書には、贈与者および受贈者の氏名・住所、贈与する財産の内容、贈与日などを明記する必要があります。

また、契約の成立を証明するためにも、双方の署名・押印は欠かせません。

贈与内容については、できる限り詳細に記載することで、後のトラブルを防ぎ、税務上の証拠としても有効に機能します。

- 贈与者および受贈者の氏名・住所

- 贈与する財産の種類・数量・評価額などの詳細

- 贈与日(契約日および贈与の実施日)

- 贈与の条件(ある場合に限る)

- 契約当事者双方の署名・押印

- 不動産を贈与する場合:所在地・登記情報・地番など

- 株式などを贈与する場合:銘柄・株数・発行会社名など

- 契約書作成日および原本の通数

印鑑は実印の使用が望ましい

贈与契約書には署名・押印を行いますが、可能であれば実印を使用するのが望ましいといえます。

実印を用いた契約書は、法的な証明力が一層高まり、契約の信頼性と証拠力を強化できます。

将来的なトラブルが懸念される贈与契約においては、実印を使用することで契約書の有効性をより確かなものとすることが重要です。

なお、実印を使用する際は、印鑑証明書を添付すると信用性がさらに高まります。

贈与内容によっては収入印紙の貼付が必要

贈与契約の内容によっては、契約書に収入印紙を貼らなければならない場合があります。

現金や株式などを贈与するケースでは、印紙の貼付は求められません。

一方で、不動産の贈与を行う場合は、一律200円分の収入印紙を貼付することが求められます。

負担付贈与については、財産の内容に応じて貼付する金額が異なります。

負担付贈与は、財産を受け取る側(受贈者)が、一定の義務や給付を伴う条件のもとで成立する贈与契約です。

たとえば、親が子に土地を譲る代わりに、子が親の借入金を返済するといった対価性のある贈与が該当します。

印紙の要否に迷った場合は、あらかじめ専門家に確認すると安心です。

なお、印紙を貼っていない、または金額が誤っていると、税務調査で指摘される可能性がありますので、十分に注意してください。

負担付贈与は贈与の価額は相続税評価額ではなく時価評価となります。実行前に専門家に相談しましょう。

契約書に記載する数字等は細かく正確に

贈与契約書を作成する際には、金額・日付・財産の内容を正確に記載することが求められます。

金銭の贈与や不動産の贈与など、記載内容に誤りがあると、契約の履行時に問題が発生する可能性があるため、細部まで丁寧に確認しながら作成しましょう。

生前贈与・贈与契約書の注意点

生前贈与を行う際には、贈与税や相続税との関係を十分に考慮する必要があります。

贈与契約書を適切に作成し、法的リスクを回避することで、円滑な財産移転を実現できます。

贈与の意思確認をしてから贈与契約書を作成すること

贈与契約は、贈与者と受贈者の合意によって成立しますが、口約束のみでは認識の齟齬が生じるおそれがあります。

そのため、贈与の意思を明確にし、書面化することで、履行の事実を証明可能な状態にしておくことが大切です。

特に高額な財産を贈与する場合には、契約書の作成に加えて、その内容についても双方で十分に確認し、税務上の影響を考慮したうえで適切に進めることが求められます。

定期贈与とみなされないように注意する

定期贈与とは、一定期間内に一定額の給付を行う贈与契約のことです。例えば、1,000万円を贈与するにあたり毎年1月1日にAさんへ100万円を贈与し、これを約10年続けるような場合です。

基本的に年間110万円までの贈与は非課税となりますが、定期贈与の場合は贈与契約時に1,000万円に対して贈与税がかかります。

そのため、定期贈与とみなされてしまうと、1年以内の実際の受け渡し額が110万円以内であっても贈与税がかかってしまいます。贈与契約書はその都度作成し、「今後10年の間、年100万円ずつ贈与する」とまとめて記載することは避けてください。

銀行振込で贈与する

現金を贈与する場合は、銀行振込で行うことをおすすめします。銀行振込であればいつ贈与をしたかの証拠となります。

相続開始前7年以内の贈与は相続税の加算対象(暦年贈与)

生前贈与には相続税の節税効果が期待できますが、贈与の時期によってはその効果が得られない場合があります。

相続税は、原則として被相続人が死亡時点で保有していた財産を基に算出します。

しかし、相続で財産を取得した人に対して相続開始前7年以内に行われた贈与は、「相続税の贈与加算」の対象として相続財産に加算しなければなりません。

たとえ贈与契約書を作成して生前贈与を行っていたとしても、相続直前の贈与は課税対象となるため、相続税の節税効果は期待できません。

そのため、親から子への生前贈与を検討する際は、7年以内の贈与が相続税の対象となることを理解し、計画的に財産を移転することが重要です。

贈与税の特例制度の適否確認

贈与税には、一定の条件を満たすことで適用できる特例制度が複数存在します。

20年以上の婚姻期間のある夫婦間の贈与に使える特例(おしどり贈与)

贈与の実施時点で20年以上の婚姻期間がある夫婦は、居住用不動産もしくはそれ取得するための資金の贈与をする際に、最高2,000万円までの控除ができます。

さらに、贈与税の基礎控除の年間110万円までの贈与も併用することができます。

子や孫への教育資金や結婚・子育て資金、住宅取得資金に係る贈与に使える特例

いずれも子や孫への贈与を行う際に活用ができる特例です。

教育資金一括贈与は、教育のための資金を一括で贈与をすることで、最大1,500万円まで非課税となります。

結婚・子育て資金の一括贈与は、結婚や子育ての使う資金の贈与で、最大1,000万円までが非課税です。

住宅取得等資金贈与の非課税は、子や孫が住宅を取得する際の資金を贈与した場合に、最大1,000万円まで非課税となる制度です。

どの特例も活用することで大きな節税効果が見られますが、注意点も多くあるため、十分に検討した上で適用するようにしてください。

贈与税以外の税金の確認

贈与に関係する税金は、贈与税だけに限りません。

たとえば、不動産を贈与する場合には、受贈者に不動産取得税や登録免許税の負担が生じるため、それらを踏まえた契約設計が必要です。

贈与財産の種類によって課される税金は異なるため、事前に想定される税負担を把握し、贈与に伴うコストを適切に管理することが求められます。

幼児・未成年者が関与する贈与契約書の注意点

生前贈与に年齢制限はないため、未成年者が当事者になることも可能です。

ただし、未成年者に対する贈与では、親権者が代理人として署名・押印を行うなど、適切な手続きを踏むことが大切です。

また、未成年者が財産を取得した場合の管理方法についても事前に検討し、将来的に生じる相続に備えておく必要があります。

公証役場で確定日付を取得する必要性

贈与契約書の証拠力を高めたい場合、公証役場で確定日付を取得するのも一つの方法です。

確定日付とは、「その文書が当該日に存在していた」ことを公的に証明する日付であり、確定日付を付与しておくことで、契約の作成日を明確に立証することが可能です。

贈与契約書を公正証書として作成する方法もありますが、私文書で作成した贈与契約書についても、公証役場で確定日付を取得することができます。

そのため、高額な財産の贈与を行う際には、契約の信頼性や証明力を高める手段として、確定日付の取得を検討するとよいでしょう。

贈与契約書を代筆した場合の影響

贈与契約書は、原則として贈与者本人が署名する必要がありますが、やむを得ない事情により代筆となる場合もあります。

ただし、代筆による契約書は、贈与の意思が否定されるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。

可能であれば、公証役場や専門家の立ち会いのもとで代筆を行うなど、通常以上に証拠力を高める措置を講じることが望ましいでしょう。

贈与後に贈与契約書を作成することはできない

贈与契約書は、贈与の実行前に作成するのが原則です。

贈与の履行が完了した後に契約書を作成しても、証拠能力が認められない可能性があります。

そのため、贈与の意思が固まった段階で速やかに契約書を作成し、履行後は適切に保管しておくことが重要です。

贈与契約書が無効になるケース

贈与契約は、一度成立した後であっても、一定の要件を満たさない場合や法律に違反する場合には、無効とされることがあります。

契約の取り消しや解除については、民法上に明確な規定があるため、事前に適切な対策を講じておくことが重要です。

法定取消し

民法の規定により、贈与契約は特定の理由に該当する場合、取り消されることがあります。

たとえば、未成年者が法定代理人の同意を得ずに贈与契約を締結した場合には、たとえ贈与が履行された後であっても、無効と判断される可能性があります。

また、詐欺や強迫によって締結された契約も、取消しの対象となります。

さらに、意思能力を欠いた状態で作成された契約は、そもそも法的に無効とみなされることがあるため、契約締結時の当事者の状況について慎重な確認が求められます。

法定解除

贈与契約においては、一定の事由が生じた場合に、契約を解除できることがあります。

たとえば、負担付贈与において受贈者がその義務を履行しない場合、贈与者は契約の解除を求めることが可能です。

また、民法上、解除が認められる可能性があるケースでは、契約書に記載された条件や当事者の言動が判断材料となるため、契約締結時に内容を明確に記載しておくことが重要です。

合意解約

贈与者と受贈者が合意すれば、贈与契約を任意に解約することが可能です。

契約解約時点で贈与財産がすでに移転している場合には、その返還方法について事前に取り決めておく必要があります。

また、後の紛争を防ぐためにも、合意による契約解除は書面で明文化し、適切に保管しておくことが望まれます。

なお、合意解約によって贈与財産を前の所有者へ返還した場合でも、贈与税が課される可能性があるため、事前に専門家へ確認することをおすすめします。

贈与財産の種類に応じた贈与契約書の雛形【ダウンロード可能】

贈与契約書に記載すべき内容は、贈与する財産の種類によって異なります。

記載漏れや誤りを防ぐためにも、財産の種類ごとに適切な雛形を参考にしながら作成してください。

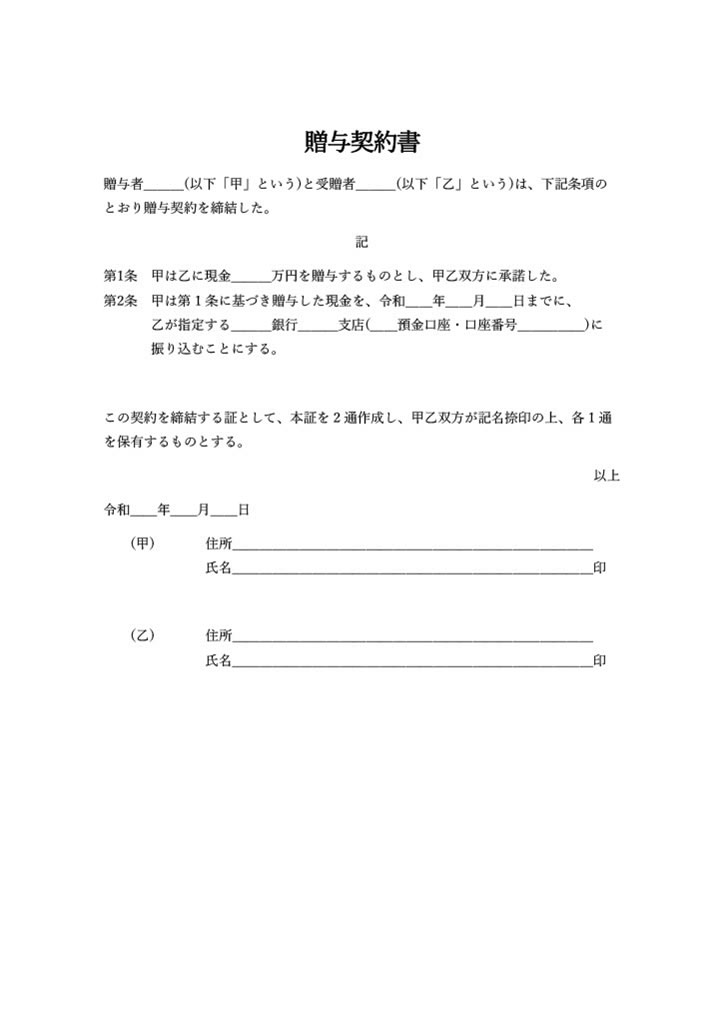

現金を贈与する場合

現金の贈与は比較的シンプルな契約ですが、贈与者と受贈者の氏名、贈与の金額、贈与日など、必要事項は漏れなく記載してください。

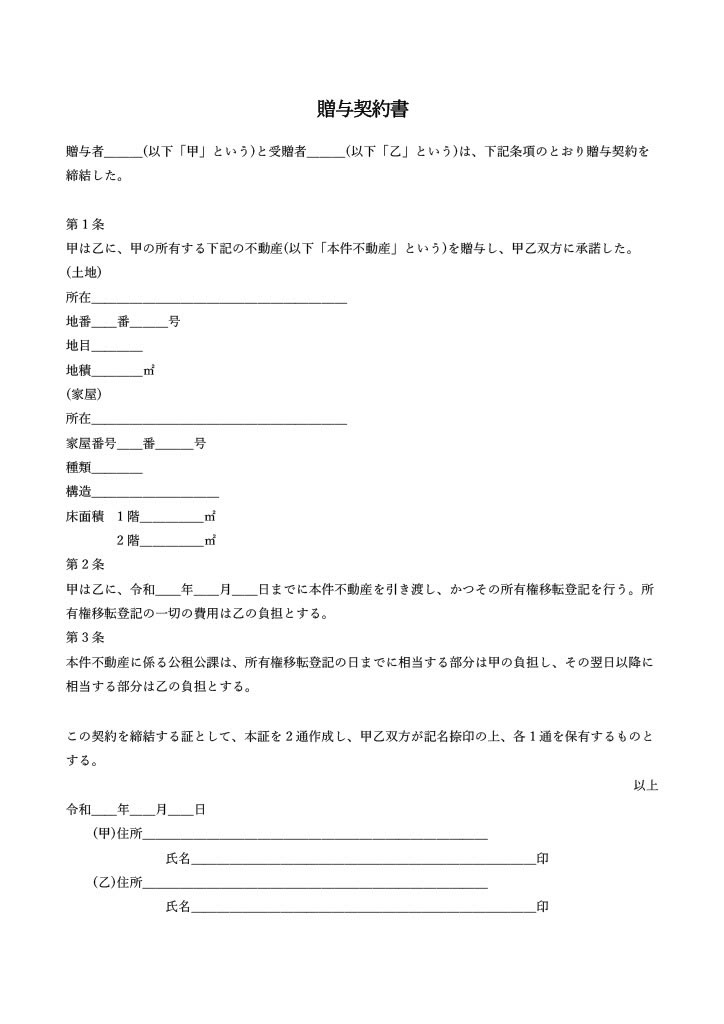

不動産を贈与する場合

不動産を贈与する際は、契約書に贈与する不動産の所在地、面積、登記情報などを正確に記載してください。

不動産は贈与税に加え、不動産取得税や登録免許税が発生する可能性が高いので注意してください。

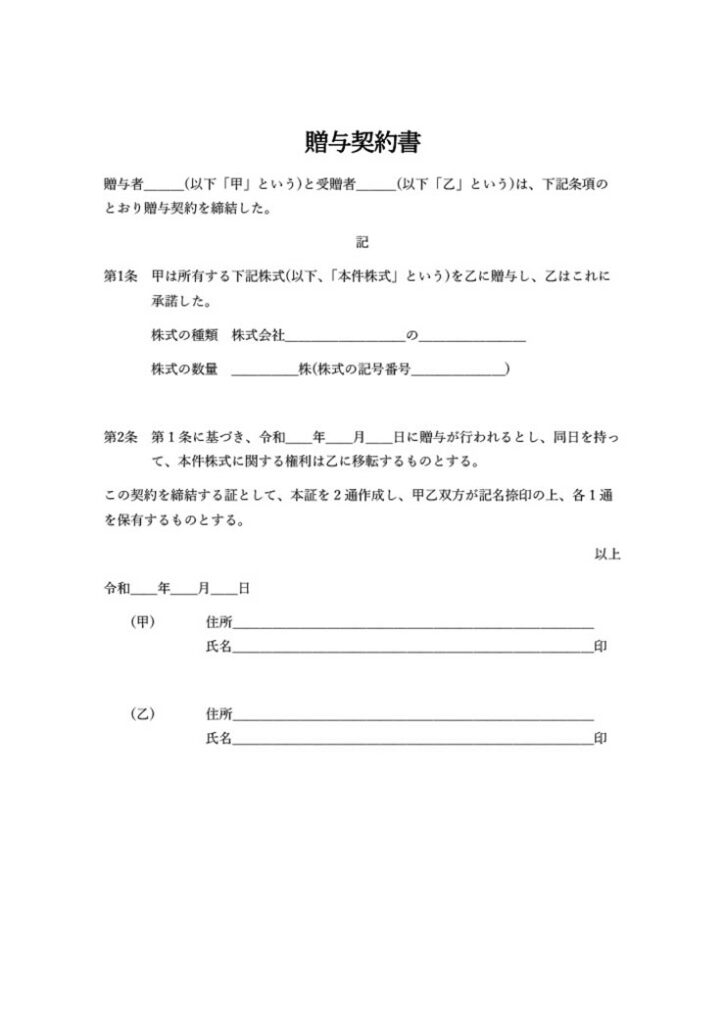

株式を贈与する場合

株式の贈与契約書には、銘柄名、株数、を明記する必要があります。

なお、上場株式と非上場株式では、贈与税における評価方法が異なるため、税務上の取扱いについては、事前に確認しておくことが重要です。

贈与契約書の作成を税理士に依頼するメリット

税理士に贈与契約書の作成や税務申告手続きを依頼すると、法的・税務的なリスクを回避しつつ、贈与手続きを円滑に進められるようになります。

記載漏れや手続き忘れを防げる

贈与契約書には、正確な情報の記載が求められますが、一般の方が作成する場合には、誤記や記載漏れが生じるおそれがあります。

税理士に依頼することで、税務の専門家としての視点から契約書の内容を確認してもらえるため、記載ミスや必要項目の漏れを防ぐことが可能です。

また、贈与税の申告においては、適用可能な特例を活用することで税負担を軽減できる可能性があるため、専門家の助言は非常に有効です。

生前贈与を計画的に進められる

生前贈与を適切に行うには、税制上の特例や適用要件を正確に把握し、計画的に進めることが重要です。

税理士に相談することで、特例制度の適用可否に加え、節税効果の高い贈与方法について具体的なアドバイスを受けることができます。

また、契約書の作成から税務申告までを一貫してサポートしてもらうことで、手続き忘れによるトラブルも回避できます。

トラブル発生時も専門的な対応が可能

贈与契約書を作成していても、後に税務調査が行われたり、親族間でトラブルが発生する可能性があります。

税理士が関与していれば、契約内容の適正性に関する証明や税務調査への対応、争いの解決に向けた助言を受けることができます。

また、最新の情報に基づいたサポートを受けられるため、贈与に関する法令や税制が改正された場合でも、安心して財産管理を進めることが可能です。

まとめ

贈与契約書を作成することで、財産の贈与を円滑に進めるとともに、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

ただし、契約書を作成する際には、財産の種類や税務上の影響を十分に考慮することが大切です。

契約の無効リスクや取り消しの可能性を回避するためにも、贈与契約書は正しく作成し、履行後も適切に保管することが求められます。

生前贈与を行う場合には、贈与税の特例制度が適用できるかどうかを確認し、計画的に進めることが重要です。

税理士に依頼すれば、記載ミスや申告漏れの防止に加え、税務調査への対応も任せることができるため、専門家に手続きを依頼することも検討してください。

相続税に強い

税理士をご紹介します

- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい

- 相続税申告について何も分からない

- 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。

私たちの想い

相続後に、

遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。

その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。

例えば・・

- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある

- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる

- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など

実際に、

令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。

相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、

追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」

「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」

このサイトは、そんな想いで運営されています。