相続が発生した場合、亡くなった人の財産の名義をすべて相続人へ変更する必要があります。

土地の名義変更をする際は、法務局での手続きだけでなく、複数の税金の支払いも発生するため、事前に相続手続きの流れや費用を把握しておくことが重要です。

本記事では、相続の流れ、費用、税金、特例制度についてわかりやすく解説します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人の代表税理士。同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

三ツ本 純 税理士

相続専門の税理士(VSG相続税理士法人)。税理士業界に就職した後、10年以上相続税の専門税理士として活動、これまで600件以上の相続税申告に関わっている。横浜出身。書籍「令和3年度版 プロが教える! 失敗しない相続・贈与のすべて (COSMIC MOOK)」など

土地を相続するには?

土地を相続するには、いくつかの手続きが求められます。

円滑に進めるためにも、各ステップの内容を把握し、計画的に準備を進めてください。

相続人の確定

相続手続きで最初に行うべきことは、法定相続人の確定です。

法定相続人とは、民法に定められた相続人のことをいいます。

相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)の配偶者および、相続順位が最も高い人が法定相続人となります。同順位の人が複数人いる場合、全員が相続人になります。

| 相続順位 | 該当する人 |

|---|---|

| 常に相続人 | 配偶者 |

| 第1順位 | 子 |

| 第2順位 | 直系尊属 (父母・祖父母) |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 |

法定相続人は、戸籍謄本で確認します。

戸籍謄本は戸籍に記載されたすべての身分事項を証明するもので、本籍地のある市区町村で取得できます。

一般的な相続では、被相続人の配偶者と子が法定相続人となりますが、子がいない場合、第2順位である被相続人の親が法定相続人となります。

被相続人の相続が発生する前に亡くなっている人がいる場合、法定相続人に該当する人が変わることもあるため、戸籍を照会しながら手続きを進めなければなりません。

また、被相続人の戸籍は、出生から死亡までが記されているものが必要となります。

転籍している場合は、過去の戸籍を取り寄せることになりますので、戸籍謄本の取り漏れに注意してください。

遺言書の有無の確認

遺産相続を進める際は、遺言書の有無を確認してください。

相続財産は基本的に相続人同士で話し合って分割しますが、遺言書がある場合はその内容に従って相続することになります。

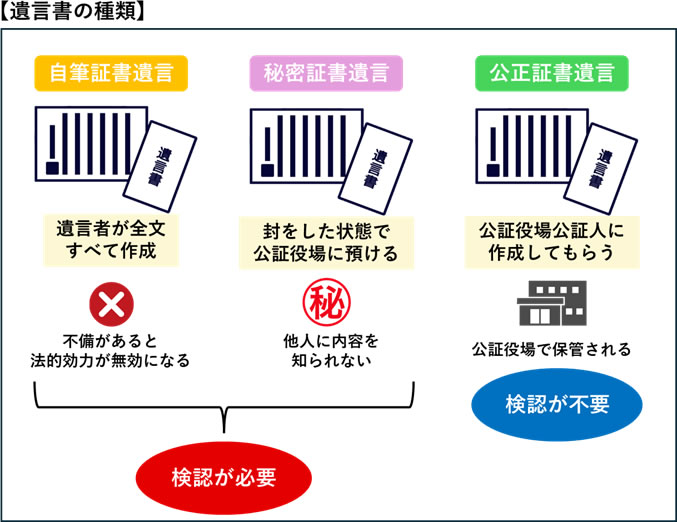

遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があり、それぞれ効力や取扱いが異なります。

たとえば、公正証書遺言は公証役場で管理されるため信頼性が高く、家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。

一方、自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

検認手続きを怠ると遺言書の執行に支障が出る可能性があるため、遺言書が存在する場合は、種類に応じた手続きを行ってください。

相続財産の調査

法定相続人が確定し、遺言書の確認が済んだら、相続財産の調査を行います。

相続財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれるため、正負双方の状況を正確に把握することが求められます。

土地や建物はプラス財産

プラスの財産には、土地、建物、預貯金、有価証券などが含まれます。

遺産相続では、被相続人の財産を漏れなく引き継がなければならないため、さまざまな手段で各財産の存在を確認することが望まれます。

たとえば、被相続人が自宅以外にも不動産を所有していた場合、自宅がある市町村以外から固定資産税納税通知書が届いている可能性があります。

預貯金や有価証券に関しては、郵便物や電子メールで心当たりのない取引先の銀行が記載されていないかチェックしてください。

また、遺産分割協議を円滑に進めるため、財産目録を作成することが推奨されます。

財産目録の作成により、相続人間での共有が容易になりますし、相続手続きの効率化も期待できます。

マイナス財産(負債)の種類

マイナスの財産には、住宅ローン、未払いの税金や公共料金、医療費、借入金などが含まれます。

相続では、プラスの財産だけでなく負債も引き継ぐため、マイナス財産の全体像を正確に把握することが求められます。

マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄や限定承認の手続きを検討すべきです。

相続放棄を行えば、相続財産を一切引き継がずに済むため、負債のリスクを回避できます。

限定承認は、プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ方法です。

未確認の負債がある場合や、負債の全体像を把握するのが困難なケースで選択肢となります。

なお、相続放棄や限定承認の手続きには期限があり、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

期限を過ぎるとすべての財産、負債を引き継ぐ意思があるとみなされるため、早期の判断と申述手続きが不可欠です。

相続財産ごとの評価額を算出する

相続人の確認と財産調査が完了したら、遺産の評価を行います。

相続財産は、相続人全員の合意があれば自由に分割しても問題ありません。

しかし、公平な分割のためには各財産の適正な価額を算出することが求められます。

預貯金は残高、上場株式は相続開始時点の終値など、客観的な数値で評価できる財産がある一方、不動産の時価の算定は難しいです。

相続税では土地の評価方法が定められていますが、遺産分割における評価額の算定方法は法律で明確に規定されていません。

そのため、固定資産税評価額や相続税評価額など、相続人間で合意した方法で評価額を算出することになります。

遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)

相続財産の評価が完了したら、相続人同士で遺産分割について協議します。

協議がまとまった場合、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。

遺産分割には相続人全員の合意が必要であるため、一人でも内容に納得できない相続人がいると協議書は作成できません。

被相続人の財産を相続人の名義に変更する手続きには、遺産分割協議書が必須ですので、早い段階で協議を完了させることが望まれます。

なお、話し合いが円滑に進まない場合は、弁護士や司法書士などの専門家の助言を交えながら調整することも選択肢の一つです。

相続手続きで必要になる書類の準備

遺産分割協議が成立したら、相続登記や相続税の申告に必要な書類を準備します。

相続手続きでは、さまざまな書類が要求されるため、事前に内容を確認しておくことが大切です。

登記手続きでは、主に遺産分割協議書や相続人の身分証明書類が必要となります。

また、相続税の申告を行う場合には、各財産の価値が確認できる資料なども求められます。

| 書類名 | 用途 | 取得先 |

|---|---|---|

| 遺産分割協議書 | 相続人間の合意内容を記録 | 相続人間で作成 |

| 戸籍謄本 | 相続関係の証明 | 本籍地の市区町村 |

| 住民票 | 現住所の確認 | 住民登録のある市区町村 |

| 印鑑証明書 | 遺産分割協議書の押印確認 | 住民登録のある市区町村 |

| 固定資産税評価証明書 | 不動産の評価額確認 | 不動産所在地の市区町村 |

| 登記事項証明書 | 不動産の権利関係の確認 | 法務局 |

| 財産目録 | 不動産の権利関係の確認 | 相続人または専門家が作成 |

法務局で相続登記を行う(名義変更)

不動産の名義変更は法務局で行うため、必要書類を揃えたら速やかに相続登記を実施してください。

相続登記は、不動産が所在する場所を所轄する法務局で行われるため、田舎の土地を相続する場合は、郵送やインターネットでの手続きも選択肢の一つです。

相続登記を行わないと法律上の権利が確定せず、将来的なトラブルの原因となる恐れがあるため、必ず手続きを完了させましょう。

また、令和6年4月から相続登記が義務化されたため、被相続人の名義のまま放置すると罰則が適用される可能性があります。

相続登記をする際は、必要書類を揃えるとともに、登録免許税を支払う必要があります。

土地の価値が高い場合は、登録免許税も高額になりますので、事前に納税額を確認してください。

土地の相続税評価額の計算方法

相続税を計算する際には、土地の相続税評価額を求める必要があります。

土地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類が存在し、所在地などの条件によって用いる方式は異なります。

路線価方式

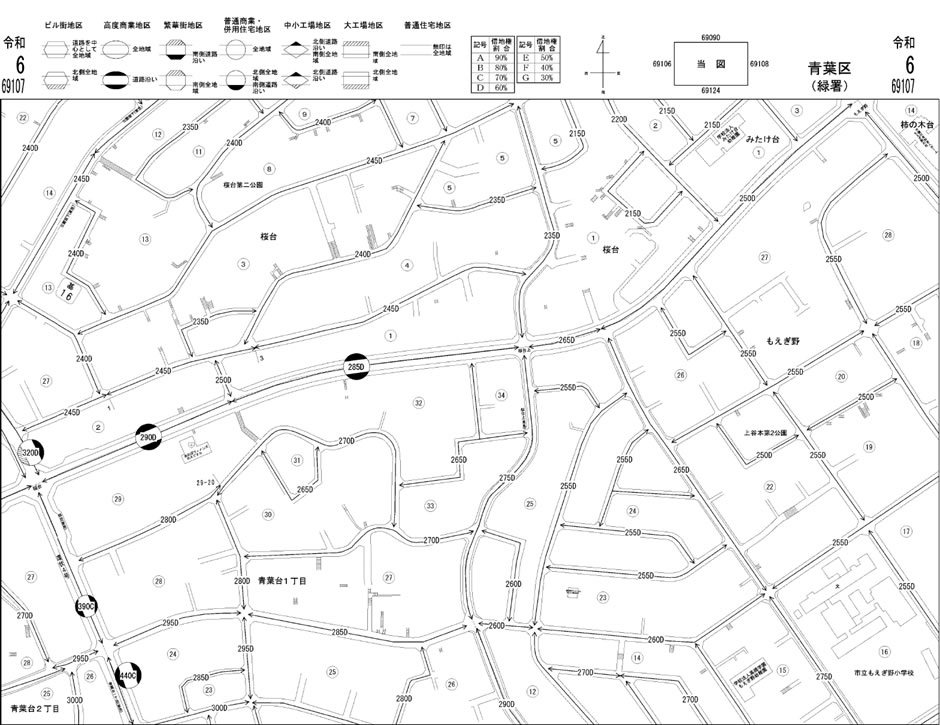

路線価方式は、国税庁が公表する路線価を基に計算する評価方法です。

市街地の土地評価に広く用いられている方式で、評価対象地が接している道路の路線価を使って土地の評価額を算出します。

路線価図には、道路ごとに1㎡あたりの価格が設定されており、概算の評価額は「路線価×土地面積」で求めることができます。

路線価図は、実際の取引価格(時価)の約80%を目安に設定されているため、算出される評価額は相場より低くなることが多いです。

一方、路線価方式で評価する際は、土地の形状や利用状況に応じて補正率を適用する必要があります。

たとえば、不整形地や間口が狭い土地は減額補正の対象となるため、補正の有無によって評価額が変動します。

正確な評価を行うには専門知識が不可欠であるため、必要に応じて税理士に評価額の計算を依頼することも検討してください。

倍率方式

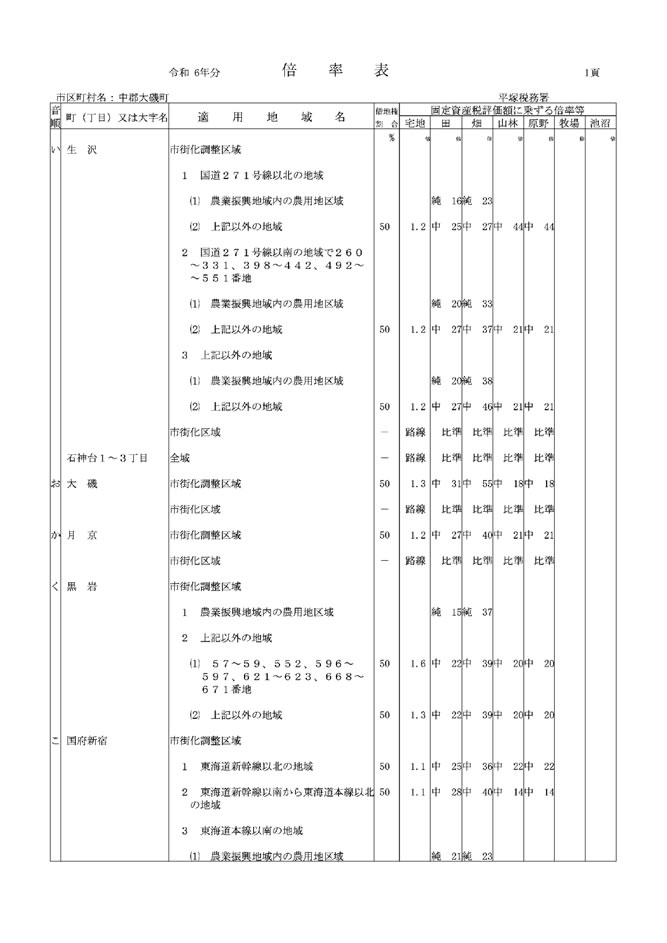

倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けることで、相続税評価額を算出する方法です。

主に市街地以外の地域で用いられる評価方法であり、評価倍率は国税庁が毎年公表しています。

倍率地域にある土地は、「固定資産税評価額 × 倍率」で評価額を求めることができるため、基本的に補正計算は不要です。

しかし、適用する倍率は地域や地目ごとに異なりますし、固定資産税評価額に倍率を乗じる関係上、固定資産税評価証明書や固定資産税納税通知書を準備しないと評価額を算出できません。

市街地では路線価方式が一般的ですが、地方や郊外では倍率方式が多く採用されるため、土地の所在地に応じて適切な評価方法を用いることが求められます。

土地相続で発生する費用と種類

土地を相続する際には、さまざまな費用が発生しますし、相続後も維持管理費が生じます。

相続税

相続税は、一定の基準を超える財産を受け継ぐ場合に課される税金です。

遺産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合、相続税の申告・納付義務が生じます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

相続する不動産の価値が低くても、被相続人が保有していた財産の合計が基礎控除額を超えるときは、不動産を相続することに対して相続税が課されるので注意が必要です。

相続税の申告期限・納期限は、相続が発生した日の翌日から10か月以内で、被相続人が住んでいた場所を所轄する税務署に申告書を提出することになります。

一方、遺産総額が基礎控除額を超えない場合、相続税は課されませんし、申告書の提出も不要です。

ただし、相続税の特例制度を適用する際は、相続税額が0円でも申告をしなければならないので、最初に基礎控除額を超えるかどうかを確認してください。

登録免許税

登録免許税は、土地の名義変更を行う際に法務局へ納める税金です。

不動産を購入した場合や贈与で取得した場合にも支払う必要があり、相続による名義変更時にも納付が求められます。

登録免許税は、固定資産税評価額に税率を乗じて算出します。

相続登記における登録免許税の税率は0.4%と、売買や贈与による名義変更と比べると低く設定されています。

相続後すぐに不動産を売却する場合でも、被相続人から相続人への名義変更は行わなければなりません。

土地を現金化して相続人に分配するとしても、相続登記手続きが必要になるので、名義変更をしてから土地を売却してください。

必要書類の取得費用

土地相続の手続きを進めるには、さまざまな書類が必要になりますが、各種証明書を取得する際には手数料が発生します。

戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などは市区町村で取得できますが、1通ごとに数百円程度の費用がかかります。

遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼する場合は報酬費用が発生するため、事前に報酬額を確認し、依頼の可否を検討するとよいでしょう。

司法書士に支払う報酬

相続登記を代わりに手続きしてもらう場合、司法書士に依頼することになります。

司法書士に依頼すれば、全国に点在する不動産の名義変更も行えるため、複数の不動産の相続登記が必要になるときは、司法書士に依頼することを検討してください。

司法書士への報酬額は、土地の評価額や登記の複雑さによって異なり、一般的には5万円~15万円程度が相場とされています。

事前に相談する際は相談費用が別途かかることもあるため、依頼前に見積もりを確認しておくと安心です。また、相続税申告を税理士に依頼する際に、司法書士との連携があるかを確認してください。司法書士と連携した税理士であれば、ワンストップで手続きを進めることができます。

固定資産税

不動産を相続した場合、相続人には固定資産税の支払い義務が発生します。

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地を所有している者に課される税金であり、年ごとに徴収されます。

税額は、各自治体が定める固定資産税評価額に税率を乗じて算出されます。

住宅用地には軽減措置が適用される場合があり、適用条件を満たせば固定資産税の負担を抑えることができます。

ただし、相続が発生したことで空き家の敷地や更地となる土地については、軽減措置の適用対象外となる可能性があるため注意が必要です。

そのため、相続人が引き続き住む家以外の土地については、相続後の管理方法を考慮しながら、誰が相続するのかを慎重に決定することが求められます。

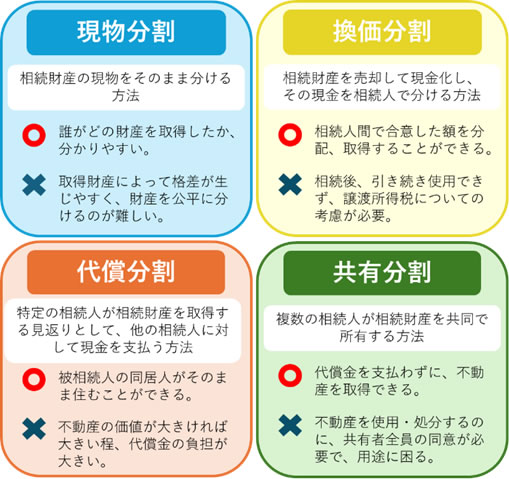

土地分割の種類|兄弟等の他の相続人と揉めにくい方法とは

遺産分割の方法には種類があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。分割方法によっては、他の相続人と揉めてしまうことがあります。

また、亡くなった人が保有する財産の種類や金額の大小によって適した分割方法は異なるため、各分割方法の特性を踏まえて分け方を検討してください。

現物分割

現物分割は、遺産をそのままの形で各相続人に分配する方法です。

預貯金や土地、建物などの財産ごとに取得する相続人を決めます。

相続財産をそのまま引き継ぐため、相続手続きは比較的簡単です。

また、賃貸アパートなどを相続する場合は、賃料収入を得られるため、相続後の生活費を補うこともできます。

一方、不動産は現物分割が難しく、相続人間で平等に配分するのが困難な場合もあります。

土地を分筆して分ける方法もありますが、手続きに時間や手間がかかるため、他の分割方法と組み合わせて遺産分割を行うことも選択肢の一つです。

換価分割

換価分割は、遺産を売却し、その代金を相続人間で分配する方法です。

相続財産を金銭に換価することで、公平に遺産を分割できるメリットがあります。

不動産は相続後の維持管理費が負担となることがありますが、売却することで維持管理費を削減できますし、管理の手間を軽減できるのも利点です。

一方、相続財産を売却することになるため、相続人が財産を現物のまま引き継ぐことはできません。

また、売却時期が悪いと、相場よりも低い金額で売ることになるため、相続人が取得できる額が減る可能性もあります。

代償分割

代償分割は、ある相続人が遺産を取得し、その価値に応じた代償金を他の相続人に支払う方法です。

不動産を売却せずに相続できるため、代償金を支払うことで、特定の相続人が資産を活用したい場合でも公平に遺産分割を行うことができます。

一方で、代償金の負担が大きくなる可能性があり、不動産の価値が高い場合は、相続人に十分な支払い能力が求められます。

また、代償金の評価を巡って相続人間で争いが生じる恐れがあるため、公正な合意形成が不可欠です。

共有分割

共有分割は、遺産を相続人が複数人で共同所有する方法です。

不動産は共有名義で登記できるため、相続人が協力することを前提に選択されるケースもあります。

不動産を売却せずに資産を保持でき、公平に分配できる点がメリットとして挙げられます。

不動産の価値が高い場合は、相続税の負担が分散されるだけでなく、維持管理費の負担も軽減できるため、財産の維持がしやすくなるのもメリットです。

一方、管理方針の決定には共有者全員が合意しなければならず、売却や処分の際にも同意を得る必要があるため、意思決定に時間がかかることがあります。

また、共有状態が長期間続くと管理が複雑になり、意思決定が困難になる恐れがあるため、遺産分割の段階で適切な管理体制を構築することが求められます。

土地相続で適用できる相続税の特例制度の種類

土地を相続する際には、税負担を軽減できる特例がいくつかありますが、適用するためには要件をクリアしなければなりません。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、一定の条件を満たした土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

節税効果が大きい反面、土地の種類によって適用要件や減額割合が異なるため、区分ごとに制度内容を確認してください。

特定居住用宅地等(居住用)

特定居住用宅地等は、被相続人が居住していた土地が対象となる特例です。

減額割合は80%、限度面積は330㎡ですので、自宅の敷地が約100坪までであれば敷地全体に対して適用できます。

特定居住用宅地等を適用できるのは、原則として配偶者または同居親族が取得した場合に限られます。

自宅を引き継ぐ同居親族は、相続後も居住し続けることが求められるため、相続税の申告前に売却すると特例を適用できなくなるので注意してください。

特定事業用宅地等(事業用)

特定事業用宅地等は、被相続人が事業用として供していた土地が対象となる特例です。

減額割合は80%、限度面積は400㎡と、小規模宅地等の特例の中で最も節税効果が高い制度の一つです。

適用するためには、貸付用以外の事業として利用していた土地を、相続税の申告期限までに引き継ぎ、事業を継続して営むことが求められます。

また、申告期限まで土地の所有者であり続けることも要件となるため、相続後すぐに売却する際には適用できません。

貸付事業用宅地等(貸付用)

貸付事業用宅地等は、被相続人が賃貸用として供していた土地が対象となる特例です。

減額割合は50%、限度面積は200㎡と、小規模宅地等の中では節税効果が低い部類になりますが、適用しやすいメリットがあります。

アパートや貸家など、賃貸経営を行っていた不動産の敷地として利用されていた土地に適用できるため、相続税対策として不動産を有効に活用することで、特例の恩恵を受けることが可能です。

ただし、相続開始直前に貸付用として供した土地については、適用対象外となる場合があるため、賃貸経営の方針をしっかり定めた上で特例の適用を検討してください。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者控除は、配偶者の相続税負担を軽減する特例です。

配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額に対する相続税が非課税となります。

最低でも1億6,000万円までの財産に対する相続税は非課税となるため、配偶者が全財産を相続することで、相続税が発生しない場合もあります。

ただし、配偶者控除を適用する際には、相続税の申告が必須となるため、相続税額が0円となる場合でも申告手続きが必要です。

また、配偶者控除を活用して相続税を節税できたとしても、その配偶者が亡くなった際の相続時には、配偶者固有の財産に、一次相続で取得し使わず残っていた財産を加えた総額が課税対象となります。

そのため、一次相続だけでなく、二次相続を見越して対策を講じることが重要です。

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)

おしどり贈与は、贈与税の特例制度であり、夫婦間で自宅や自宅の購入資金を贈与する際に適用できます。

最大2,000万円までの贈与に対する贈与税が非課税となるため、まとまった財産の贈与を行う場合に有効です。

おしどり贈与を活用することで、贈与税を負担せずに財産を移転できるだけでなく、贈与者の保有財産を減らすことで相続税の負担を軽減できる点もメリットです。

ただし、特例を適用できるのは婚姻期間が20年以上の夫婦に限られるため、事前に適用要件を確認してから贈与を行ってください。

空き家特例(家の売却に関する特例)

空き家特例は、相続した住宅を令和9年12月31日までの間に、相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの間に売却する際に適用できる特例です。

通常、不動産を売却すると譲渡所得税が課されますが、この特例を適用すれば、最大3,000万円までの譲渡所得税が非課税となります。

ただし、被相続人が亡くなるまで売却不動産に単独で居住していたなど、適用要件が多いため、事前の要件確認は必須です。

特例適用による節税効果は大きいため、相続した住宅を売却する際は、空き家特例の適否を慎重に検討してください。

取得費加算の特例(相続財産を売却する際の特例)

取得費加算の特例は、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに相続財産を売却する際に適用できる制度です。

譲渡所得税は、売却金額から必要経費(取得費+譲渡費用)を差し引いた額に対して課されます。

相続税を支払って売却不動産を取得した場合、取得費加算の特例を適用することで、支払った相続税額も取得費に加算できるため、課税対象となる売却益を抑えることが可能です。

ただし、相続税を納めていることが前提となるため、相続税が発生していない場合は適用できません。

また、空き家特例との併用は認められていないため、双方の特例の要件を満たしている場合は、節税効果の高い特例を選択し、適用してください。

土地相続において注意すべきポイント

後々のトラブルを防ぐためにも、相続財産である土地の共有や売却については、慎重に判断することが求められます。

土地を共有名義で取得する場合

複数の相続人がいる場合、土地を共有名義にする選択肢があります。

相続人全員が土地の権利を有することで維持管理費を分散できるメリットがある一方、管理や処分の際には全員の合意が必要となるため、調整が難しくなる点に注意が必要です。

また、所有者の相続人が亡くなると権利関係が複雑化し、トラブルが生じるリスクが高まります。

そのため、資産価値の高い土地については、できるだけ単独所有することが望ましいでしょう。

田舎の土地等の相続したくない土地がある場合

相続したくない土地がある場合、相続財産の内容によっては相続放棄も有効な方法です。

ただし、相続放棄をしてしまうと土地以外の財産も一切相続できなくなるため、相続したい財産があるときは、他の相続人に土地を引き継いでもらわなければなりません。

相続したくない土地を手放す方法としては、「相続土地国庫帰属制度」を活用する選択肢もあります。

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続した土地を国庫に帰属させることができるため、相続放棄をせずに土地を手放すことが可能です。

なお、制度の利用には負担金が発生するため、要件を含め事前に確認してください。

土地を売却する場合

土地を売却する際は、固定資産税評価額や市場価格を確認し、適正な価格で取引を進めることが重要です。

譲渡所得税が発生する場合がありますが、特例制度を活用することで税負担を軽減できる可能性があります。

ただし、売却のタイミングが遅れると特例の適用ができなくなることや、相続トラブルが生じる可能性もあるため、相続人間で十分に話し合ってから、土地相続のしかたを決めてください。

生前から実践できる土地相続に関する相続対策

相続対策は、相続発生前から取り組むことができます。

事前に準備を進めることで、円滑な相続を実現できるだけでなく、相続税の負担を軽減することも可能です。

被相続人が認知症になる前に話し合い

相続の準備は、被相続人が意思決定できるうちに進めることが重要です。

認知症を発症すると、財産管理や遺産分割の意思表示が難しくなり、法的手続きが複雑化する可能性があります。

相続人間でトラブルが発生する恐れがある場合は、生前に遺言書を作成し、財産の分配を明確にしておくことで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

認知症を発症した際には、成年後見制度を活用することで、財産管理を適切に行えるようになります。

生前贈与の活用

生前贈与は、相続税対策として有効な手段です。

贈与税は、毎年110万円までの贈与であれば非課税となるため、複数年にわたり少額ずつ資産を移転することで、贈与税を支払わずに相続税の課税対象額を抑えることができます。

ただし、相続開始直前の贈与は相続税の計算に含める必要があるため、早い段階から生前贈与を行わないと、相続税対策としての効果を十分に得られない可能性があります。

子・孫への贈与は相続時精算課税の活用が可能

相続時精算課税制度とは、18歳以上の受贈者が60歳以上の父母または祖父母などから贈与を受けた際に適用できる特例制度です。

最大の特徴は、非課税で2,500万円までを一度に贈与できることです。

そのため、贈与税がかからずに多額の財産を渡すことができます

ただし、贈与された財産は相続時に相続財産へ含めなくてはならないため、年110万円の基礎控除額以上の贈与には相続税がかかります。

相続時精算課税を活用することで節税になるかどうかを検討してください。

相続放棄の検討

相続財産に負債が含まれている場合、相続放棄を検討することでリスクを回避できます。

相続放棄を行うと負債を引き継がずに済むため、被相続人が多額の借金を抱えていた場合は、相続放棄を選択肢として考えてください。

相続放棄をするには、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、早めの判断が求められます。

また、相続放棄をしない相続人がいる場合、その相続人の負担が大きくなる可能性があることから、家族で十分に話し合った上で決定することが望ましいです。

まとめ

遺産相続を円滑に進めるためには、相続の流れを理解し、相続人全員が協力することが欠かせません。

土地を相続する際は、登記手続きと登録免許税の納付が必要となり、相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告・納税が求められます。

相続人だけで手続きを進めることも可能ですが、円滑な相続を望む場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

相続に関するトラブルは長期化しやすく、場合によっては裁判に発展することもあるため、専門家の意見を交えながら相続手続きを進めてください。

相続税に強い

税理士をご紹介します

- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい

- 相続税申告について何も分からない

- 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。

私たちの想い

相続後に、

遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。

その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。

例えば・・

- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある

- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる

- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など

実際に、

令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。

相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、

追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」

「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」

このサイトは、そんな想いで運営されています。