相続税の税務調査で、相続財産の計上漏れや計算誤りが指摘された場合、本税だけでなく、加算税・延滞税といった附帯税も追加で納めなければなりません。

加算税には種類があり、税務署が悪質だと判断したケースほど追徴課税が重くなる点にも注意が必要です。

本記事では、附帯税が課される仕組みと適用されるケース、追徴課税を納める際に気を付けるべきポイントを詳しく解説します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人の代表税理士。同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

三ツ本 純 税理士

相続専門の税理士(VSG相続税理士法人)。税理士業界に就職した後、10年以上相続税の専門税理士として活動、これまで600件以上の相続税申告に関わっている。横浜出身。書籍「令和3年度版 プロが教える! 失敗しない相続・贈与のすべて (COSMIC MOOK)」など

相続税で対象になる追徴課税の種類

相続税の申告誤りを指摘された場合でも、状況によって適用される追徴課税の種類は異なります。

追徴課税とは?

追徴課税とは、本来納めるべき税額が不足していた場合において、追加で納付する税金の総称です。

税務調査で申告内容の誤りを指摘された場合、差額の本税額に加え、加算税・延滞税の合計額(附帯税)を追徴課税として納める必要があります。

加算税は、申告義務が適正に履行されなかった場合に課されるペナルティです。

たとえば、本来の納税額が100万円のケースで、当初申告において70万円しか納めていなかった場合、差額の30万円に対して加算税が課されます。

延滞税は、期限までに本来納めるべき税額が納付されなかった場合に課されるペナルティです。期限からの経過日数により税率が変わります。

加算税と延滞税は、追加で納めることになった本税額を基に計算されるため、対象となる本税額が大きいほどペナルティの額は増えてしまいます。

したがって、追徴課税を回避するためには、期限までに適切な税務申告を行うことが重要です。

無申告加算税

「無申告加算税」は、納税義務があるにもかかわらず期限内に申告を行わなかった場合に適用される加算税です。

相続税の申告書を提出していない状態で税務調査を受けた場合、税務調査後に提出した申告書の納税額に対して無申告加算税が課されます。

無申告加算税の税率は、期限後申告書等を提出するタイミングによって異なります。

相続税が無申告であることに気が付き、自主的に期限後申告書を提出した場合、本税の5%が無申告加算税として課されます。

税務調査で無申告を指摘された際は、原則15%の税率が適用され、50万円を超える部分には税率が5%上乗せされます。

令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものについては、300万円を超えた部分には30%の税率が適用されますので、期限までに申告しなかった額が大きいほど税負担は重くなります。

なお、税務署から税務調査を実施する連絡が入った後、実際に調査が行われるよりも前に期限後申告等を行った場合には、税務調査で申告誤りが指摘されたケースよりも税率が5%軽減されます。

したがって、無申告加算税を抑えるためにも、無申告に気が付いた時点で速やかに期限後申告を行ってください。

<無申告加算税の割合>

| 期限後申告等の時期 | 税率 |

|---|---|

| 法定申告期限等の翌日から調査通知前まで | 5% |

| 調査通知以後から調査による更正等予知前まで | 50万円まで:10% 50万円~300万円まで:15% 300万円超:25% |

| 調査による更正等予知以後 | 50万円まで:15% 50万円~300万円まで:20% 300万円超:30% |

※令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの

過少申告加算税

過少申告加算税は、修正申告書等により納めた税額が本来の納税額より少なかった場合に適用される加算税です。

期限内申告を行っている方が修正申告により追加で納める本税額が生じた場合、自主的に修正申告を行った場合には課されません。

一方、税務調査によって追加で納める税額が大きい場合、税率が5%上乗せされるため、申告誤りはできるだけ小さいほうが望ましいです。

なお、当初申告が期限後申告だった場合、修正申告書を提出した際に適用される加算税は過少申告加算税ではなく、無申告加算税となるので注意が必要です。

<過少申告加算税の割合>

| 修正申告等の時期 | 税率 |

|---|---|

| 法定申告期限等の翌日から調査通知前まで | 不適用 |

| 調査通知以後から調査による更正等予知前まで | 50万円まで:5% 期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分:10% |

| 調査による更正等予知以後 | 50万円まで:10% 期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分:15% |

※令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの

重加算税

重加算税は、故意による不正や隠蔽が認められた場合に適用される加算税です。

相続財産を意図的に隠して申告しなかったケースや、税務調査時に虚偽の回答をするなどして税金逃れを行った場合に課されます。

重加算税は加算税の中で最も重いペナルティであり、無申告加算税や過少申告加算税に代えて適用されます。

無申告加算税の代わりに課される重加算税の方が税率は高いですが、無申告加算税や過少申告加算税とは異なり、本税額に応じて税率が上乗せされる加重分の適用はありません。

しかし、5年以内に重加算税が再度適用された場合には、さらに10%が加算されます。そのため、最大50%の税額が加算されることとなります。

また、税務調査で悪質な不正が発覚した場合に適用される加算税であるため、意図的な税金逃れをしなければ重加算税の対象となることはなく、自主的な申告や税務調査が実施される前に提出した修正申告などに対しても適用されません。

<重加算税の割合>

| 適用されるケース | 税率 |

|---|---|

| 過少申告加算税の代わり | 35% |

| 無申告加算税の代わり | 40% |

延滞税

延滞税は、納税者が納付すべき国税を法定納期限までに納付しない場合に適用されるペナルティです。

期限内に税金を納付した納税者との公平性を保つ必要性や、国税の期限内納付を促進する観点から、納付の遅れに対して遅延利息に相当する延滞税が課されます。

期限内に相続税の申告書を提出していても、納期限までに相続税を納付しなかった場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が課されます。

納付が遅れる期間が長くなるほど延滞税の額が増え、納付漏れとなった額が大きいほど延滞税の負担も大きくなります。

したがって、期限までに税金を納められなかったとしても、できるだけ早く完納することが望ましいです。

<延滞税の割合>

| 適用されるケース | 税率 |

|---|---|

| 納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 原則:年7.3% 例外:「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合 |

| 納期限の翌日から2か月を経過した日以後 | 原則:年14.6% 例外:「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合 |

延滞税の納期限と特例基準割合

相続税の納期限は、期限内に申告された場合は「法定納期限」、期限後申告または修正申告の場合は「申告書を提出した日」となります。

延滞税特例基準割合とは、各年の前々年9月から前年8月までの各月における銀行の新規短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合に、年1%を加算した割合をいいます。

たとえば、「納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月を経過する日まで」の場合、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間の延滞税の割合は年2.4%です。

一方、「納期限の翌日から2か月を経過した日以後」については、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間、延滞税の割合は年8.7%となっています。

延滞税の計算期間の特例

延滞税の計算期間には特例があり、偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次のいずれかに該当する場合は、一定の期間を延滞税の計算期間に含めません。

<延滞税の計算期間の特例に該当するケース>

(1) 次に掲げる修正申告書の提出又は更正があった場合は、延滞税の額の計算につき、次の期間が控除されます。

① 期限内申告書が提出されている場合に、その法定申告期限から1年を経過する日後に修正申告書の提出又は更正通知書が発せられたときは、法定申告期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書の提出の日又は更正通知書が発せられた日までの期間

② 期限後申告書が提出されている場合に、その提出の日の翌日から起算して1年を経過する日後に修正申告書の提出又は更正通知書が発せられたときは、期限後申告書を提出した日の翌日から起算して1年を経過する日の翌日から修正申告書の提出の日又は更正通知書が発せられた日までの期間

(2) 修正申告書の提出又は増額更正があった場合に、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されており、かつ、減額更正があった後にその修正申告書の提出又は増額更正があったときは、延滞税の額の計算につき、次の期間が控除されます。

① 期限内申告書等の提出により納付すべき税額の納付があった日の翌日から減額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間

② 減額更正に係る更正通知書が発せられた日(その減額更正が更正の請求に基づく更正である場合には、同日の翌日から1年を経過する日)の翌日から修正申告書が提出され、又は増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間

税務調査の種類と追徴課税への影響

税務調査には「任意調査」と「強制調査」があり、調査対象者の状況によって用いられる調査手法は異なります。

任意調査

任意調査は、税務署や国税局が実施する一般的な税務調査です。

任意による調査ですが、正当な理由なく調査を断ることはできません。

税務署が事前に調査対象者へ通知したうえで実施する調査は「実地調査」といい、税務調査と表現されるものの多くはこの「実地調査」を指します。

相続税の実地調査では、調査担当者が納税者の自宅などを訪問し、聴取を行いながら申告内容を調べます。

被相続人(亡くなった人)の生前の状況や財産を築いた過程、生活環境なども質問されますし、必要に応じて現物確認も実施されます。

任意調査は納税者の同意を前提に行われるため、調査担当者が勝手に自宅の金庫やタンスを調べることはありません。

また、証拠が隠蔽される恐れがあるなど、事前連絡をすると調査の実施に支障が出ると判断された場合は、無予告で調査が行われることもあります。

任意調査で仮装・隠蔽行為があったと判断されれば、重加算税が課されますので、財産を隠す行為だけでなく、調査時に虚偽の回答をしないよう注意してください。

強制調査

強制調査は、脱税などの重大な税法違反が疑われる場合に行われる調査です。

通常の税務調査とは異なり、強制調査を拒否することはできず、隠された所得や財産を明らかにするために、徹底的な検証が行われます。

基本的には事前通知なしで調査は実施され、「マルサ」と呼ばれる査察部が調査を担当します。

裁判所の許可を得たうえで対象者の事業所や自宅に立ち入り、帳簿や関係資料を押収するため、強制調査は警察が行う家宅捜索のイメージに近いです。

悪質な脱税が発覚した場合には重加算税が課されるだけでなく、刑事罰が科されることもあるため、強制調査を受けるリスクは非常に高いです。

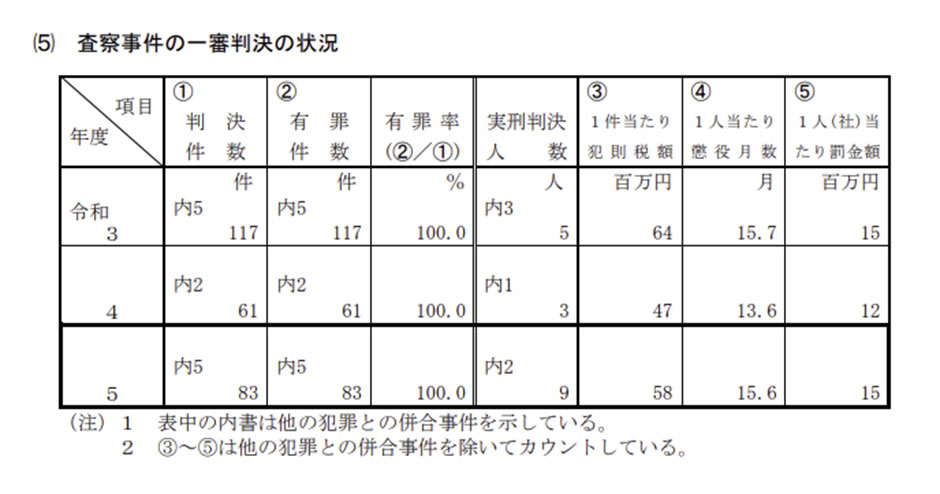

査察の告発率は約70%で、査察事件の一審判決ではほぼ100%の有罪判決が下されています。

出典:令和5年度査察の概要(国税庁)

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sasatsu/r05_sasatsu.pdf

税務調査を受けやすいケース

税務調査の対象にならなければ、基本的に追徴課税は行われません。

しかし、次に該当するケースは税務調査を受けやすいので注意してください。

相続財産の評価額にミスがある

税務調査は、本来納めるべき税額の不足分を徴収する目的で実施されるため、申告内容に誤りがある場合、税務調査の対象になりやすくなります。

相続税の申告誤りで特に多いのは、相続財産の評価額に関する計算ミスです。

相続財産は相続開始時点の価値を基に評価額を算出しますが、評価方法は財産ごとに異なります。

相続財産の種類が多ければ、その分だけ計算量も増えますし、不動産や非上場株式に関しては評価方法が複雑です。

誤った方法で評価してしまうと、相続税額に過不足が生じますので、財産状況等によっては当初から税理士に依頼することも検討してください。

不動産の評価額に疑義・誤りがある

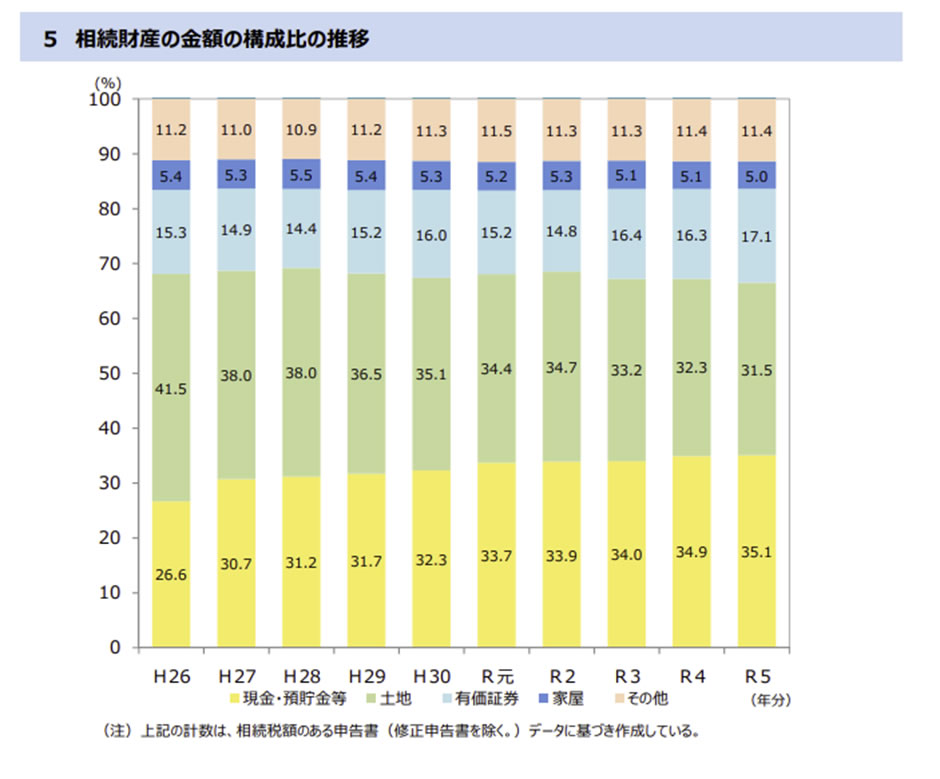

不動産は、相続財産の中で占める割合が高い財産の一つです。

相続財産を金額ベースに換算した場合、3分の1以上は不動産が占めるため、税務署は不動産の評価内容を必ずチェックします。

出典:令和5年分 相続税の申告事績の概要(国税庁)

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf

建物の評価方法は比較的容易ですが、土地については所在地に応じて「路線価方式」と「倍率方式」を使い分ける必要があります。

路線価方式で計算する土地は、土地の形状などを加味した補正計算が必要となるため、計算誤りが発生しやすいです。

1㎡当たりの単価が高い土地の場合、補正割合が1%変わるだけでも100万円単位で評価額が変わることがあります。

そのため、資産価値の高い土地や評価が難しい土地については、専門家に依頼して相続税の計算を行うことが望ましいです。

遺産総額が大きい

税務署は、1回の税務調査でより多くの税金を回収することも目的としているため、遺産総額が大きい相続ほど調査対象となりやすいです。

1,000万円の相続財産の申告漏れが想定される申告書が2通ある場合、遺産総額が大きい申告書の方が調査を受ける可能性は高くなります。

また、多額の財産を所有していた人は、資産の種類が多岐にわたるため、相続人が把握していない相続財産が後から見つかることもあります。 そのため、被相続人が多くの財産を有していた場合、相続財産を漏れなく把握し、適切に評価する作業がより一層重要です。

相続開始前の入出金の頻度が高い

相続が発生すると被相続人の銀行口座は凍結されるため、葬儀費用などのために相続開始直前に預金を引き出すことがあります。

相続税は、相続発生時点の財産を基に計算することから、相続開始直前に引き出した財産も相続財産として計上しなければなりません。

引き出した預金が「現金」として計上されていない場合、税務署は相続税の課税対象財産を故意に除外した疑いを持つため、税務調査を受けやすくなります。

また、被相続人が長期間入院しているにもかかわらず、頻繁にお金が引き出されている場合、相続人が事前に資産を移動させたと判断される可能性があります。

相続人が入院中の被相続人に代わってお金を引き出すこと自体に問題はないですが、出金した預金を相続財産として適切に計上していなければ、申告誤りを指摘されるリスクを負います。

そのため、相続発生前の資金の流れについては、正確な記録を残し、明確な説明ができるようにしておくことが重要です。

名義預金の疑いのある財産が存在する

名義預金は、形式上は他人の名義になっているものの、実際には被相続人が管理していた預金を指します。

税務署は、被相続人の死亡後も実質的に本人の資産だった預金を把握し、相続税の課税対象とするケースがあります。

たとえば、配偶者や子供名義の口座に長年資金を振り込んでいた場合、税務署の調査担当者が実質的に被相続人の財産であると判断したときは、相続税の課税対象となるため注意が必要です。

名義預金に該当するかどうかは、資金の出どころや利用状況などを総合的に考慮して判断されます。

生前贈与で家族に財産を移動させることも可能ですが、贈与は贈与者と受贈者が合意しないと成立しません。

そのため、被相続人が家族に知らせずに口座を開設し、その口座に資金を蓄えていた場合、贈与は行われていないとみなされ、家族名義の口座は名義預金となるので気を付けてください。

タンス預金の存在が疑われる

タンス預金とは、自宅などで保管している現金を指します。

タンス預金としてお金を保有していても、「現金」の名目で申告していれば問題はありません。

しかし、相続税の申告書に現金の記載がない場合、税務署は隠し財産の存在を疑う可能性があります。

故人の生活費や資産状況と照らし合わせ、不自然な現金の動きが確認された場合、詳細な調査が行われることも考えられるので注意が必要です。

年間所得と相続税の申告額に差がある

税務署は、過去の所得履歴と申告内容を照らし合わせ、被相続人の資産額を想定します。

被相続人の過去の所得と遺産総額に大きな差がある場合、税務署は申告漏れとなっている財産が存在しないかをチェックします。

たとえば、毎年数千万円の所得を得ていた人の相続において、申告された財産が想定よりも大幅に少ない場合、税務署は申告漏れや資産隠しを疑います。

病気の治療などによって生前に大きな支出を伴うこともあるため、所得と相続税申告額に差があること自体は問題ではありません。

しかし、税務署が疑義を解明するために調査を行う可能性があるため、財産の流れを明確にするなど、調査を受けることを想定した対策も必要となります。

死亡生命保険金を申告していない

相続税は、原則として、被相続人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に課される税金です。

死亡退職金や、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などは、本来の相続財産ではありません。

しかし、相続税法の規定では、死亡退職金や死亡保険金なども、相続税の課税対象となる「みなし相続財産」に該当します。

保険金を含めずに相続税の税額計算を行った場合、申告漏れとなった財産があるとして、税務調査で指摘される可能性があります。

死亡保険金には非課税枠が設けられており、受け取った保険金の額が非課税枠内であれば、死亡保険金に相続税は課されません。

ただし、死亡保険金に関する情報を相続税の申告書に記載していない場合、保険金の申告漏れが疑われるため、保険金を受け取った際は漏れなく申告書に記載してください。

相続人だけで相続税の申告をしている

税理士を介さずに相続人自身で相続税申告を行った場合、税務署の調査対象になりやすくなります。

相続税の申告書は、相続人が作成・提出することも可能ですが、税理士に依頼せずに提出された申告書は、全体の10%〜20%程度にとどまります。

また、税理士が作成した申告書に比べると申告誤りが生じやすいため、調査対象となるリスクが高くなる点には注意が必要です。

追徴課税が払えない場合の対処法

追徴課税は速やかに納めなければなりませんが、納付が困難な場合になるときは、金融機関から資金調達することも検討してください。

原則は現金一括払い

追徴課税は、原則として現金一括納付です。

納付が完了するまでの間は延滞税が発生するため、早期納付が望まれます。

通常の税金と同様、税務署窓口だけでなく、銀行での納付も可能ですが、分割払いは認められていません。

延納制度は、期限内に申請を行った場合に限り認められる制度であるため、追徴課税として納めることになった税金を、延納制度を利用して先延ばしにすることはできません。

また、相続財産などの「物」で納める物納制度についても、追徴課税は適用対象外です。

納税猶予制度は利用不可

相続税の納税猶予制度は、本来納めるべき納税額の支払いを先延ばしにする制度です。

たとえば、相続税の農地に対する納税猶予制度を適用した場合、特例対象地の農地にかかる相続税額の支払いが猶予されます。

さらに、猶予期間中に農業相続人の相続が発生した場合には、猶予されていた相続税の納税が免除されます。

納税猶予制度の適用要件は厳しいものの、要件を満たせば実質的に相続税が免除されるため、高い節税効果が期待できます。

ただし、追徴課税に対しては納税猶予制度を適用できないため、納税を先延ばしにすることはできません。

借金をして支払う

税金の延滞によるペナルティを避けるためには、迅速な支払いが求められるため、金融機関から納税資金を調達し、税金を支払うのも選択肢の一つです。

相続税を一括で納めることが難しい場合でも、税務署の徴収部門の担当者と事前に協議することで、財産差押えを回避できる可能性があります。

しかし、完納するまでの期間に応じた延滞税は発生するため、銀行でローンを組むことで、トータルの支払額を抑えられる場合があります。

追徴課税の注意点

追徴課税には納付方法や免責の可否など、知っておくべき重要なポイントがあります。

適切に対応しないと財産が差し押さえられる可能性もあるため、事前に注意点を確認してください。

支払わないと財産が差し押さえられる

追徴課税を支払わない場合、税務署は財産の差し押さえを行うことがあります。

銀行口座、不動産、車両などの資産は差押えの対象となりますし、税金を納めなければ競売にかけられ、強制的に売却されます。

また、納付が完了しない限り、延滞税は増えていきますので、財産を守るためにも税金は早期に納めてください。

税金は自己破産の場合でも免責されない

税金の支払いは、自己破産をしても免責されません。

銀行や消費者金融などの借金とは異なり、自己破産を選択しても追徴課税の納付義務は残ります。

滞納している場合、財産の差し押さえなどの厳しい措置が取られることがあるため、督促状が届く前に税務署と相談しながら納付計画を立てることが重要です。

他の相続人は連帯納付義務を負う

相続税は、一定のケースを除き、各相続人が相続等により受けた利益の価額を限度として、お互いに連帯して納付しなければならない義務(連帯納付義務)があります。

たとえば、相続税について督促状が送付されて1か月経過しても完納されない場合、連帯納付義務者に対して完納されていない旨のお知らせが送付されます。

前提として、相続で取得した分に対する相続税は当人が納めなければなりません。

しかし、当人が相続税を納めない場合には、他の相続人が支払う責任を負うことになるので注意してください。

追徴課税は異議申立てができる

追徴課税に納得できない場合、税務署に対して「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」を行うことができます。

再調査の請求は、税務署に処分内容の見直しを求めるものです。

再調査の請求に係る決定によって、納税者に不利益となる変更がされることはありません。

審査請求は、国税不服審判所に対して、税務署が行った処分内容の審査を求めるものです。

審査請求についても、裁決によって納税者に不利益となる変更が行われることはありません。

訴訟は、国税不服審判所長の裁決を受けた後、それでも処分に不服がある場合に行う手続きです。

相続税の処分に対する訴訟は、審査請求を行わなければ実施できないため、追徴課税に納得できない場合は、定められた期間内に再調査の請求または審査請求を行ってください。

追徴課税を防ぐためにできること

相続税の追徴課税は、申告ミスや相続財産の把握漏れが原因で起きますので、基本的なポイントを抑えることが大切です。

被相続人の財産を正しく把握する

相続財産を正確に把握することは、適切な申告を行うために非常に重要です。

現金や不動産だけでなく、株式や保険金なども相続財産として漏れなく認識してください。

形式的には相続人の口座に入っていても、実際の管理者が被相続人であった場合、名義預金として相続税の課税対象となる可能性があります。

相続財産の把握を怠ると申告漏れが発生し、結果として税務署から指摘を受けることになるため、事前に財産の全体像を把握し、財産ごとに適切な評価額を算出してください。

相続税の申告書は期限内に提出する

相続税の申告義務がある場合、期限内に必ず申告を行うことが重要です。

相続税の申告を適正に行うことで、税務署からの指摘を受けにくくなり、追徴課税のリスクを軽減できます。

反対に、申告を怠ると無申告加算税が発生するだけでなく、調査リスクも高まります。

また、税務署の調査を受けた後に申告すると、適用される加算税の割合が高くなるので注意が必要です。

申告漏れに気が付いたら速やかに修正申告を行う

申告後に財産の記載漏れや誤りが判明した場合は、速やかに修正申告を行ってください。

修正申告は、自主的に行うことで、追徴課税の負担を軽減できます。

税務調査で申告誤りを指摘される前に修正申告を行えば、適用される加算税の税率は下がり、重加算税も回避できます。

ただし、税務署は提出された修正申告書もチェックするため、修正申告を行う際は税理士に相談し、申告内容の誤りを指摘されないよう気を付けてください。

まとめ

追徴課税を受けないためには、正しい内容の申告書を作成・提出することが必須条件です。

期限までに申告しなければ、自主的に申告した場合でも、本税の5%が無申告加算税として課されます。

申告内容に誤りがあると、税務調査の対象になりやすくなるだけでなく、追徴課税によって余分な税金を支払うことになるため、注意が必要です。

相続税は納税額が高額になりやすく、納付の遅れによる延滞料もまとまった額になる可能性があります。

税務調査の対象となったとしても、正しい内容の申告を行っていれば追徴課税を受けずに済むため、早い段階から専門家へ相談し、相続税対策を講じてください。

相続税に強い

税理士をご紹介します

- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい

- 相続税申告について何も分からない

- 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。

私たちの想い

相続後に、

遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。

その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。

例えば・・

- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある

- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる

- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など

実際に、

令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。

相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、

追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」

「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」

このサイトは、そんな想いで運営されています。