「相続税についてのお尋ね」は、税務署から送られてくる手紙のような書類です。

一見怪しい書類に見えるかもしれませんが、必要な対応をしないと、税務署の調査担当者が突然自宅に訪れ、相続税の税務調査が実施される可能性もあるので注意してください。

本記事では、「相続税についてのお尋ね」が届いた時の対処法と、気を付けるべきポイントについて解説します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人の代表税理士(VSG相続税理士法人)。同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

近藤 洋司 税理士

VSG相続税理士法人横浜オフィスの代表税理士。

税理士になる前は不動産の仕事をしており「誰よりも不動産に詳しい税理士になる」という志のもと税理士になる。不動産の評価にとても強い。

「相続税についてのお尋ね」とは?

「相続税についてのお尋ね」は、税務署が相続人等に対して、相続税に関する問い合わせを書面で行う際に用いるものです。

なぜ「相続税についてのお尋ね」が送られてくるの?

税務署が「相続税についてのお尋ね」の書類を送付するのは、相続人等に自主的な相続税の申告手続きを促す目的があるとされています。

相続税は、所得税や贈与税と同じ申告納税制度が採用されている税金の一つです。相続税の申告が必要になるかどうかは、納税者である相続人等が自ら判断しなければなりません。

ただ相続税は何度も申告手続きを行う税金ではないため、税務署は相続税が必要になる可能性がある方に対し、「相続税についてのお尋ね」の書類を送っています。

「相続税についてのお尋ね」はいつ送られてくるの?

税務署は、相続税の申告期限前に「相続税についてのお尋ね」に関する書類を送ることが多いです。

書類の送付時期は相続が発生してから6か月から8か月後が多いですが、送付するタイミングは税務署が決めているので、それ以外の時期に書類が届くこともあります。

また、税務調査の前段階の行動としてお尋ね文書を送付することもあり、相続税の申告期限を過ぎてから「相続税についてのお尋ね」の書類が届いたときは注意が必要です。

「相続税についてのお尋ね」が届いた人には相続税がかかる?

「相続税についてのお尋ね」は、相続人等に対して相続に関することを確認するために送っている書類なので、お尋ねに関する書類が届いた人全員に相続税が必ず課されるわけではありません。

相続税には基礎控除額が設けられており、亡くなった人(被相続人)の遺産が基礎控除額以内に収まっていれば相続税は非課税です。

税務署はお尋ねに関する書類を送付した時点では、被相続人の保有財産の状況を完全には把握していないため、相続税がかからない人に対して、相続税についてのお尋ねに関する書類が届くこともあります。

「相続税についてのお尋ね」で送られてくる書類は2種類

「相続税についてのお尋ね」として税務署から送付される書類は、「相続税についてのお知らせ」と「相続税の申告等についてのご案内」の2種類です。

「相続税についてのお尋ね」は、一昔前まで税務署が書面で相続税の問い合わせをする際に用いられていた書類の名称です。

現在は「相続税についてのお尋ね」という名称の書類は送付されていませんが、相続税に関する問い合わせで用いる書類は複数あるため、税務署から送られてくる手紙のような書類を「相続税についてのお尋ね」と呼んでいます。

「相続税についてのお知らせ」は、相続が発生した際に相続税の申告および納税が必要になることを知らせる書類で、相続人等に相続税の申告が必要になるかどうかを確認させる目的で用いられています。

「相続税の申告等についてのご案内」は、相続税の申告が必要になる可能性がある方に対して送付される書類です。

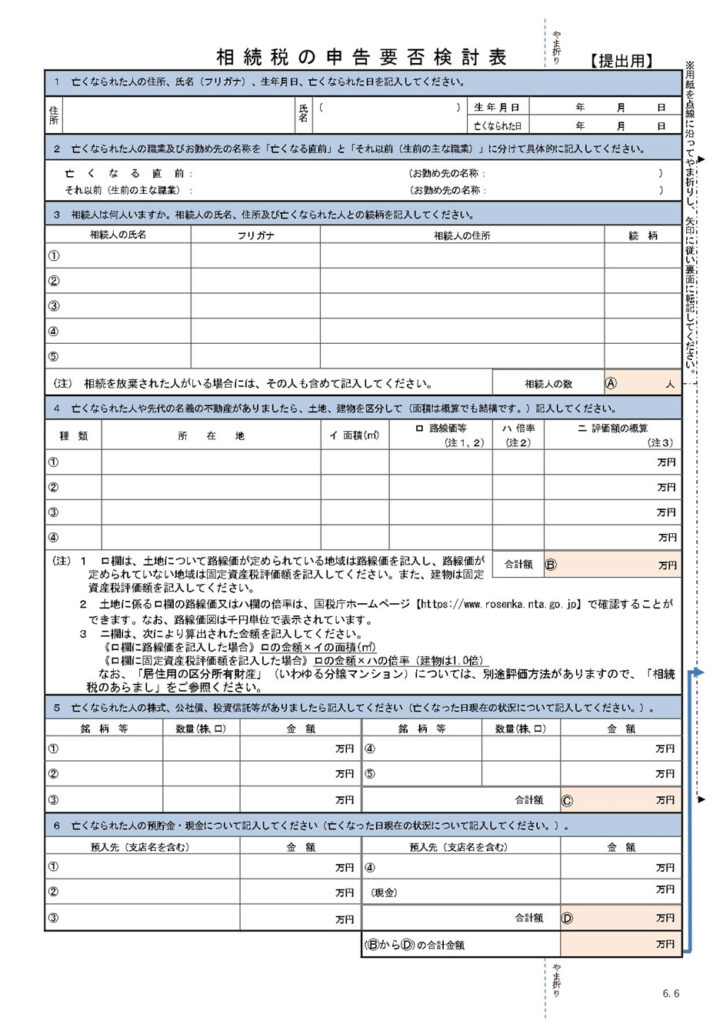

税務署は相続税の要否を確認するために、被相続人が保有していた財産の種類や金額について回答を求める書類で、書面の「相続税の申告要否検討表」が同封されていることもあります。

「相続税についてのお知らせ」と「相続税の申告等についてのご案内」のいずれの書類が届いたとしても、それだけで相続税の申告が必須になるわけではありません。

しかし、相続税についてのお尋ねに関係する書類が送られてきましたら、届いた書類の種類を問わず、相続税が発生するかは確認してください。

税務署はどのように相続関係の情報を調べているの?

税務署は、役所を通じて被相続人の相続が発生したことを把握しています。

人が亡くなった際には、1週間以内に死亡届を役所に提出しなければなりませんが、役所は法律の規定(相続税法第58条)により、死亡届を受理したことを税務署に通知することが義務付けられています。

そのため、申告書等を1度も提出したことがない人でも、亡くなった事実は税務署に把握されているので、相続が発生したことを隠すことはできません。

また、税務署には法定調書を通じて、不動産売買や株式売買などに関する情報も収集されているため、確定申告書を提出したことがない人でも、税務署には資産状況がある程度知られています。

「相続税についてのお尋ね」が届いたときの対応方法

相続税についてのお尋ねが届いたとしても、相続税の申告が必要になるとは限りませんが、税務署からお尋ねに対する回答を求められたときは、回答書を作成・提出してください。

提出期限はいつまで?

相続税についてのお尋ねに関する書類が届いた場合、送られてきた書類の種類によっては回答書の提出が求められます。

「相続税についてのお知らせ」は、相続税の存在を周知するための書類なので、基本的には回答を求められることはありません。

一方、「相続税の申告等についてのご案内」に関しては、相続税の申告書を提出しない場合には回答が求められますので、指定された期限までに回答してください。

回答書の提出期限は、相続税の申告期限前に「相続税の申告等についてのご案内」が送付されたときは、相続税の申告期限が回答の期限になっていることが多いです。

相続税の申告期限を過ぎた後に「相続税の申告等についてのご案内」が送られてきたときは、2週間後や1か月後など、提出期限が短くなっているので注意が必要です。

「相続税についてのお尋ね」の回答方法

「相続税についてのお尋ね」に対する回答は、「相続税の申告要否検討表」を用いることになります。

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/souzokuzei/pdf/29_03.pdf

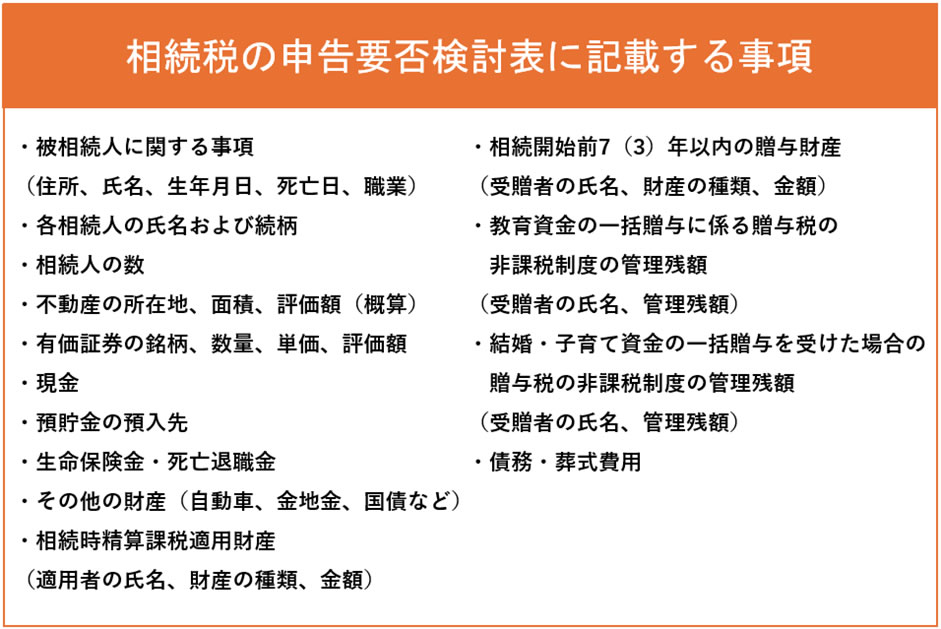

「相続税の申告要否検討表」に記載する事項は、次の通りです。

相続税の申告要否検討表は、相続税の申告書ではないので、財産等の記載漏れがあったとしてもペナルティを受けることはありません。

しかし、記載漏れの財産を加味したことで相続税の基礎控除額を超える場合には、税務調査で実態解明が行われることもあるので、できるだけ詳細に記載してください。

すでに相続税の申告書を提出する準備をしている場合

相続税の申告書を提出する予定がある場合、相続税についてのお尋ねに対する回答をする必要はありません。

「相続税についてのお尋ね」に関する書類は、税務署が相続人に相続税の存在を周知し、相続税の申告が必要になるかを自主的に確認させるために送っている書類です。

相続税の申告書を提出すれば、税務署は申告内容から相続財産等を確認することができるため、お尋ね文書の回答をしなくても問題はありません。

ただし、申告期限を過ぎてから「相続税についてのお尋ね」が届いた場合、期限までに回答しないと税務調査が実施される恐れがあるため、回答期限までに相続税の申告書の提出が間に合わないときは、電話等で税務署に相続税の申告書を提出する意思があることを伝えてください。

お尋ね文書を無視してもいい?

「相続税についてのお尋ね」の回答は法律で定められているものではないので、回答しなくても罰則はありませんし、相続税の基礎控除額以内であれば、相続税が課されることもありません。

しかし、「相続税の申告等についてのご案内」については、相続税の申告が必要になる可能性がある方を中心に送付しているため、回答をせずに放置していると税務調査が行われることもあるので注意してください。

相続税の税務調査は1日かけて実施しますので、相続税の支払いがゼロだったとしても、調査対応に多大な労力を割くことになるため、税務調査を受けないことが最善です。

お尋ね文書に嘘を書いた場合はどうなるの?

「相続税についてのお尋ね」に嘘の内容を記載しても、それだけで罰則を受けることはないです。

しかし、回答書に税務署が把握している財産の記載がないときは、意図的に相続税逃れをしていることを疑いますし、記載していない財産の金額が大きいときは税務調査で実態解明をしてくることもあります。

また、税務調査で相続財産を隠す行為や、隠蔽する事実が指摘された場合には、重加算税の対象となるので気を付けてください。

相続税の申告要否検討表の回答書の記載方法

相続税の申告要否検討表の書き方と注意点を解説いたします。

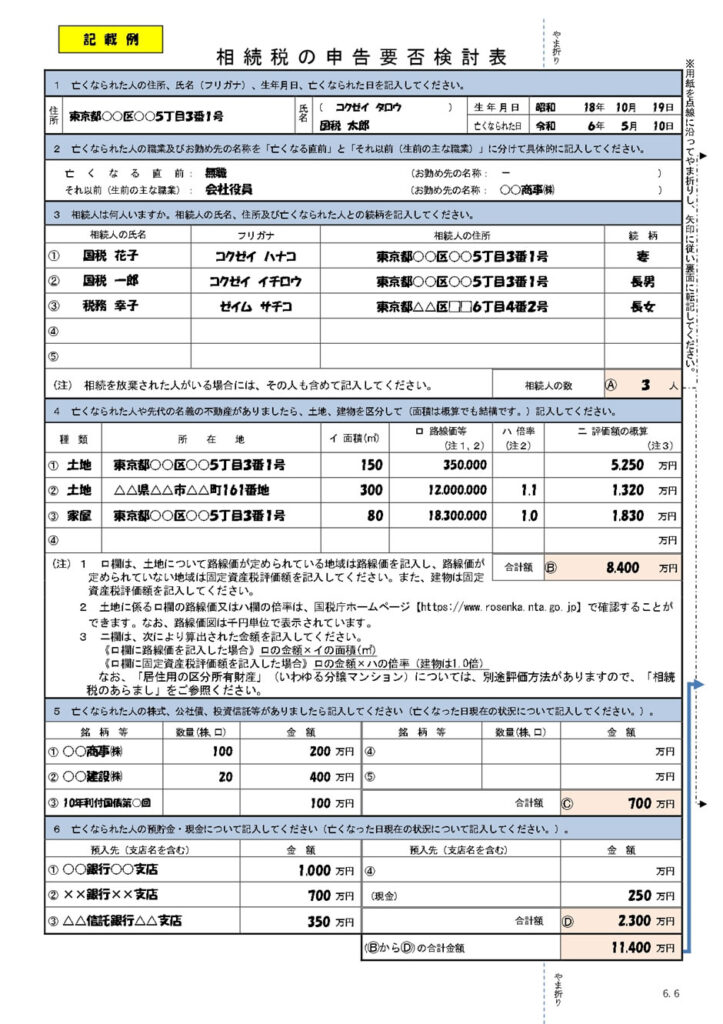

記載例・記載する際のポイント

「相続税の申告要否検討表」の記載例は下記の通りです。

該当する財産がない項目は空欄で問題ありません。

出典:相続税関連情報(国税庁)

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/souzokuzei/01.htm

被相続人

「相続税の申告要否検討表」の「1」、「2」には、被相続人の住所、氏名、生年月日、死亡日、職業を記載します。

住所は亡くなった時点で住んでいた場所、職業については亡くなる直前とそれ以前の職業を記載してください。

たとえば、年金暮らしだった人が亡くなられた場合、亡くなる直前の職業は「無職」、生前の主な職業は「自営業」や「会社役員」などと記載し、当時の勤務先の名称も記載してください。

相続人

「相続税の申告要否検討表」の「3」には、法定相続人の氏名と住所、続柄および相続人の合計人数を記載します。

法定相続人は、法律上で相続人に該当する人をいい、相続開始時点で被相続人の配偶者と子が健在のときは、配偶者と全員の子が法定相続人となります。

相続税の基礎控除額は法定相続人の数で変動し、相続放棄をした人は放棄がなかったものとみなして人数をカウントすることになるので、相続財産を取得しない相続人についても漏れなく記載してください。

不動産

「相続税の申告要否検討表」の「4」は、被相続人が保有していた不動産の明細を記載します。

「種類」の欄には、土地または建物と記載してください。

「ロ 路線価等」は、路線価地域にある土地であれば路線価、倍率地域にある土地は固定資産税評価額、建物は固定資産税評価額を記載します。

土地が路線価地域と倍率地域のどちらに該当するかについては、国税庁ホームページの「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で確認できます。

参考:財産評価基準書路線価図・評価倍率表(国税庁)

https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm

「ハ 倍率」は、倍率地域にある土地および、建物に該当する不動産のみ記載します。

土地の倍率は「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で確認できますが、土地の所在地域が同じでも、地目(宅地や畑)によって倍率は異なるので注意してください。

建物の倍率については、建物の種類や所在する地域を問わず一律1.0倍です。

有価証券

「相続税の申告要否検討表」の「5」には、相続開始時点で被相続人が保有していた株式や公社債の銘柄の数量および金額を記載します。

現金・預貯金

「相続税の申告要否検討表」の「6」には、被相続人が保有していた銀行口座の内容および現金を記載します。

銀行は支店名まで記入し、相続開始時点の預金残高を記入します。

現金も相続財産になりますので、財布の中身やへそくりの有無を確認し、金額を記載してください。

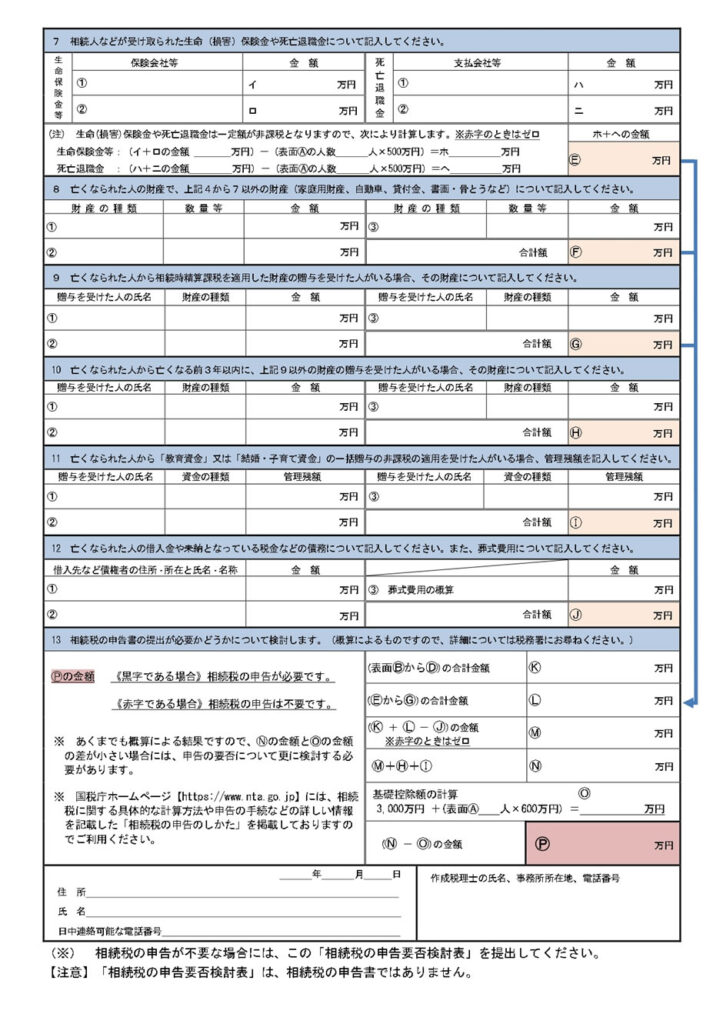

生命保険金・死亡退職金

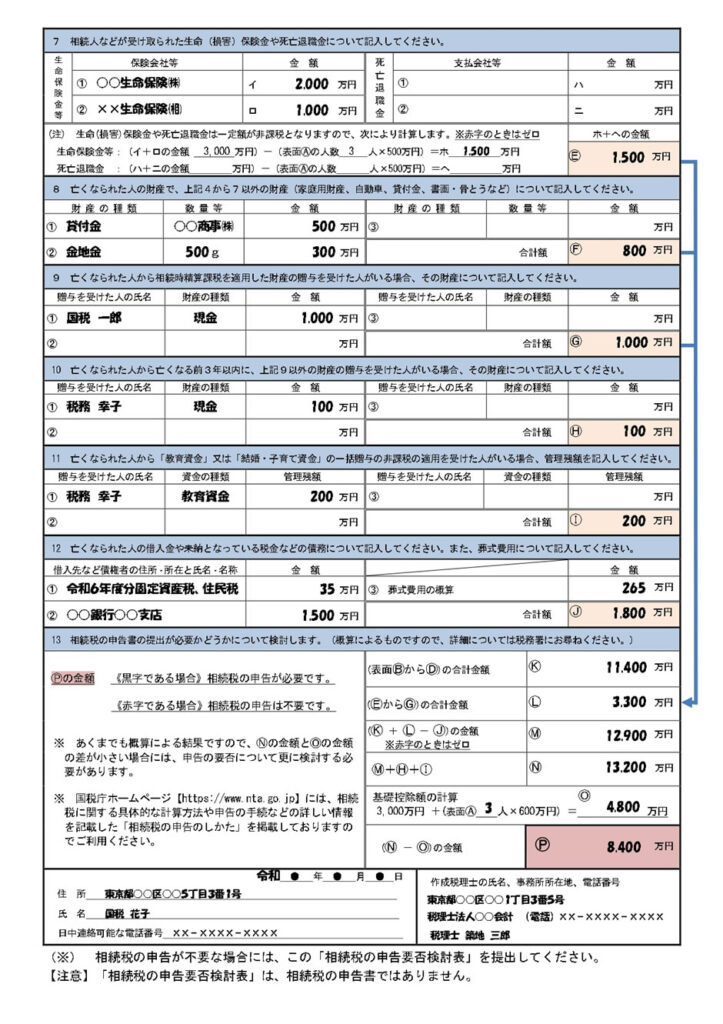

「相続税の申告要否検討表」の「7」には、死亡保険金と死亡退職金の内容を記載します。

死亡保険金は保険会社の名称と受け取った金額、死亡退職金は支払会社の名称を記載します。

なお、死亡保険金と死亡退職金にはそれぞれに非課税枠もあるので、非課税控除額を差し引いた額も記載してください。

その他の財産

「相続税の申告要否検討表」の「8」には、相続開始時点で保有していた「4」から「7」以外の財産を記載してください。

該当する財産としては、自動車や金地金、貸付金などがあり、家庭用財産については高額な財産を除き、一纏めにした額を記載しても問題ありません。

相続時精算課税適用財産

「相続税の申告要否検討表」の「9」は、被相続人を特定贈与者として相続時精算課税を適用している場合に記載します。

相続時精算課税を適用していないときは記載不要で、相続人等に適用者がいた場合には、適用者の氏名と財産の種類、贈与金額を記載してください。

相続開始前7(3)年以内の贈与財産

「相続税の申告要否検討表」の「10」は、遺産を相続した人が、相続開始前7(3)年以内に贈与を受けていた場合に記載します。

贈与税の申告書を提出していない場合でも、贈与を受けた人がいるときは、受贈者の氏名と財産の種類、金額を記載してください。

以前は、贈与財産を相続税の計算に加算する期間は相続開始前3年以内でしたが、令和6年1月1日以後に贈与を受けた財産からは、加算期間が相続開始前7年以内に拡大しました。

教育資金、結婚・子育て資金

「相続税の申告要否検討表」の「11」には、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」または、「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」に関する内容を記載します。

被相続人から贈与を受け、上記の非課税制度を適用した人がいた場合、管理残高を記載してください。

管理残高は、非課税特例を適用した金額から教育資金や結婚・子育て資金として支出した額を除いた残額のうち、一定の計算を行った金額をいいます。

教育資金や結婚・子育て資金として贈与を受けたお金のうち、相続開始時点で使っていない分は管理残高が生じることがあるので注意してください。

債務・葬式費用

「相続税の申告要否検討表」の「12」には、被相続人の債務・葬式費用を記載します。

債務は借金だけでなく、相続開始時点で未払いとなっている固定資産税や住民税なども含まれます。

「相続税についてのお尋ね」に関する注意事項

相続税についてのお尋ねに関する疑問についてお答えします。

数年後にお尋ねが届いた場合

「相続税についてのお尋ね」の書類は、相続税の申告期限よりも前に送られてくることが多いですが、申告期限を過ぎてから送付されることもあります。

申告期限後に「相続税についてのお尋ね」が届くケースとしては、相続税の申告書を提出していない人のうち、税務署が相続税の申告が必要になる可能性があると見込んだ人です。

相続税の税務調査は、申告書提出してから1年から2年後に実施されることが多く、そのタイミングで「相続税についてのお尋ね」が届くこともありますが、相続税が発生していなければ、「相続税についてのお尋ね」の回答をしなくてもペナルティを受けることはありません。

ただし、相続税のお尋ねに未回答の場合、税務署は税務調査に切り替えて相続税の有無を調べることもあるので、相続が発生してから数年後に「相続税についてのお尋ね」が届きましたら、指定されている期限までに回答をしてください。

不動産のオーナーや高額納税者に届きやすい?

不動産のオーナーや高額納税者は、相続財産を一定以上保有している見込みが高い方々なので、一般の方よりも「相続税についてのお尋ね」が送付される可能性が高いです。

複数の不動産を有している人の保有財産は多いですが、不動産の価値と同程度の借入金が残っているときは、相続税がかからないこともあります。

「相続税についてのお尋ね」が届きましたら、被相続人のプラス財産だけでなく、マイナス財産も確認してください。

プラス財産からマイナス財産を差し引いた額が、相続税の基礎控除額以内に収まれば相続税はかからないため、お尋ねに対する回答を行えば問題ありません。

回答漏れがあった場合の影響

「相続税の申告要否検討表」は、相続税の申告が必要になるかどうかを判断する書類であり、相続税の申告書ではありません。

相続税の申告要否検討表に記載するのが漏れていた財産があったとしても、遺産が基礎控除額以内であれば相続税はかかりませんし、ペナルティを受けることはないです。

一方で、「相続税の申告要否検討表」に相続財産を漏れなく記載して申告していたとしても、相続税の申告書を提出していなければ無申告扱いとなるので気を付けてください。

相続財産を意図的に相続税の申告要否検討表に記載しなかったと判断された場合、相続税が発生しないケースであったとしても、税務調査が実施される可能性があるので注意が必要です。

お尋ねが送られてこない=安全ではない

税務署は相続税の申告期限が過ぎてから相続に関する情報を把握することもあるので、申告期限までにお尋ねの手紙が届かなかったとしても、100%安全とは断言できません。

「相続税についてのお尋ね」は、税務署が相続税の申告が必要になる納税者かどうかを確認するために送っている書類ですので、相続税がかかる人に対して送付しないこともあります。

たとえば、短期間で夫婦の相続が発生した場合、先に亡くなった夫の財産のほとんどを妻が相続していたときは、お尋ね文書が届かなかったとしても、妻の相続に対しての相続税の申告が必要になることがあります。

相続税の申告が必要になる場合の手続き

「相続税についてのお尋ね」が相続人等に届き、相続税の申告が必要になることを知った場合、申告期限までに相続税の申告書を提出しなければなりません。

相続税の申告期限は、相続が発生した日の翌日から10か月以内ですので、「相続税についてのお尋ね」が届いてから申告期限までの日数は少ないです。 申告期限までに申告書を提出できなければ加算税の対象になりますし、納付が遅れれば遅滞した日数に応じて延滞税が発生するため、相続税がかかるときは速やかに申告準備をしてください。

相続税についてのお尋ねが届いた際に税理士に相談した方がいいケース

相続税の申告が必要になるかを判断するためには、被相続人の全財産を漏れなく把握するだけでなく、財産の価値も計算する必要があります。

被相続人の主な財産が現金・預貯金のみであれば、現金と預貯金の残高を合計するだけでおおまかな遺産総額を確認できます。

一方、有価証券や不動産の相続税評価額を算出するためには、専門的な計算が必要になることが多いです。

特に、土地は評価方法が難しい財産の一つで、間違った方法で計算すると相続税評価額に大きな差異が生じる可能性があります。

「相続税についてのお尋ね」に対する回答は、相続人の方が行っても問題ありませんが、遺産総額を正確に計算できない場合には、税理士に相談することを検討してください。

まとめ

「相続税についてのお尋ね」に関する書類は、相続が発生した際に必ず送られてくる書類ではないので、届いたときは驚くと同時に不安になるかと思います。

遺産が相続税の基礎控除額以内であれば相続税はかかりませんが、「相続税の申告等についてのご案内」が届いたときは、指定された期限までに回答してください。

相続が発生した人のうち、相続税の申告をしている割合は9%〜10%程度と、意外と申告手続きしている人は多いです。

申告期限を過ぎてから税務署に無申告を指摘されるケースもあるため、税務署に申告誤りや無申告を指摘された場合は本税だけでなく、加算税・延滞税といった税金も納めることになります。

そのため、「相続税についてのお尋ね」が届き、相続税手続きに不安がある方は、1度専門家である税理士にご相談してください。

相続税に強い

税理士をご紹介します

- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい

- 相続税申告について何も分からない

- 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。

私たちの想い

相続後に、

遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。

その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。

例えば・・

- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある

- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる

- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など

実際に、

令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。

相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、

追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」

「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」

このサイトは、そんな想いで運営されています。