遺言書は相続方法の一つであり、亡くなった人が遺言書を残していた場合は、その内容に従って相続手続きを進めることになります。

ただし、遺言書の種類によっては、家庭裁判所の検認が必要となるほか、遺言書が存在することで相続トラブルが深刻化することもある点には注意が必要です。

本記事では、遺言書の種類や効力、相続の流れについて詳しく解説します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人の代表税理士。同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

近藤 洋司 税理士

VSG相続税理士法人横浜オフィスの代表税理士。

税理士になる前は不動産の仕事をしており「誰よりも不動産に詳しい税理士になる」という志のもと税理士になる。不動産の評価にとても強い。

遺言書の書き方や種類、必要事項

遺言書の作成方法には複数の形式があるため、それぞれの特徴を把握した上で作成することが望ましいです。

自筆証書遺言書

自筆証書遺言書は、遺言者が自ら紙に書き記す形式の遺言書です。

時期や場所を問わず作成できるため、遺言書の作成において最も敷居が低い形式といえます。

遺言書の全文、日付、署名はすべて自筆でなければならず、パソコンでの作成や代筆は認められていません。

ただし、遺言書に添付する財産目録については、パソコンで作成することが可能です。

遺言書の開封には家庭裁判所の検認が必要であり、形式に不備や内容が不明確な部分がある、公序良俗に反する内容だと遺言書が無効となる恐れがあります。

費用をかけずに作成できるメリットがある一方、形式不備などによる無効のリスクがある点には注意が必要です。

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」

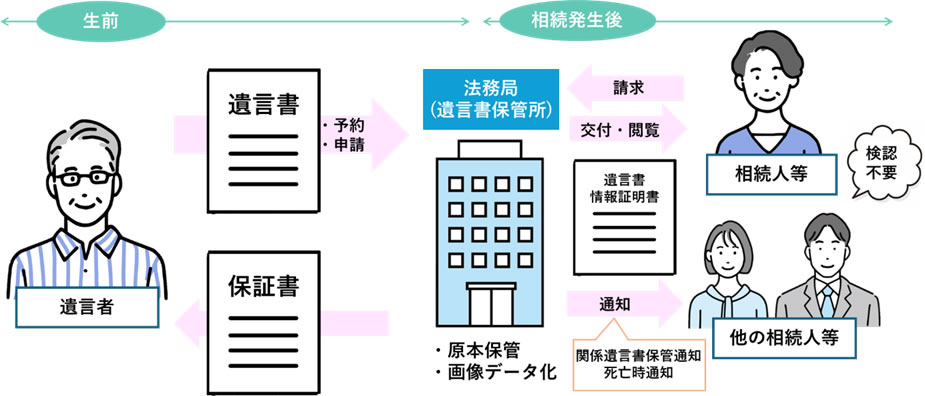

「自筆証書遺言書保管制度」は、令和2年(2020年)7月10日から導入された制度です。

自筆証書遺言は、自宅で保管する間に改ざんや偽造、紛失のリスクがあるほか、遺族が遺言書の存在に気づきにくいというデメリットがあります。

本制度は、法務局が本人に代わって自筆証書遺言書を管理し、本人の死亡後、相続人のうちのひとりが遺言書を閲覧等した場合に、遺言書のあることを他の相続人に通知することで、自筆証書遺言に関する懸念を解消する仕組みとなっています。

法務局に申請手続きを行い、定められた様式で遺言書を作成する必要がありますが、自筆証書遺言の課題を軽減できるため、自筆証書遺言書保管制度を活用して遺言書を作成するのも選択肢の一つです。

- 紛失、盗難、偽造、改ざんを防止できる

- 要件不備による無効リスクが軽減される

- 事前に法務局職員が自筆証書遺言の形式に適合しているかを確認するため、外形的なチェックを受けられる

(ただし、遺言書の有効性を保証するものではない) - 最初に見つけた相続人が遺言書を隠ぺい、破棄、改ざんするおそれがなくなる

- 家庭裁判所の検認手続きが不要となる

公正証書遺言書

公正証書遺言書は、公証役場で公証人の関与のもと作成する遺言書です。

専門家が関与するため、形式不備の心配が少なく、確実かつ有効な遺言を残せるメリットがあります。

原本は公証役場で保管するので、紛失や偽造のリスクを防げますし、検認手続きが不要なため、相続人に負担をかけずに遺言書を残すことができます。

ただし、公証役場で作成する関係上、作成費用と保管費用が発生します。

遺言の確実性を重視する場合には適した方法ですが、他の形式と比べて作成の負担が大きい点には注意が必要です。

秘密証書遺言書

秘密証書遺言書は、遺言者が作成した遺言書の内容を秘密にしたまま、公証役場で手続きを行う形式です。

証人2名の立会いのもと、遺言者が署名した遺言書を封筒に入れ、公証人がその存在を証明します。

自筆証書遺言書と異なり、秘密証書遺言書はパソコンでの作成や代筆が認められているため、作成のハードルは比較的低いです。

ただし、証人は遺言書の存在を証明するのみであり、遺言の効力を保証するものではありません。

また、遺言書の保管は本人が行う必要があるため、紛失や改ざんのリスクには注意が必要です。

さらに、開封時には家庭裁判所の検認手続きを要するため、形式に不備がある場合は遺言書が無効となる恐れがあります。

遺言書が残されていた場合の相続手続きの流れ

遺言書が残されていた場合、相続手続きは遺言の内容に沿って進めることになります。

遺言書の確認と家庭裁判所の検認

相続が発生したら、まず遺言書の有無を確認してください。

自宅に自筆証書遺言または秘密証書遺言が保管されていた場合、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

家庭裁判所では、遺言書の存在や形式を点検し、改ざんや偽造の有無を確認します。

検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

遺言の法的有効性を判断するものではないため、検認を行ったとしても、有効性は別途検討する必要があります。

一方、被相続人(亡くなった人)が公正証書遺言を残していた場合、検認手続きは不要です。

遺言執行者が指定されている場合、執行者が相続人へ通知を行いますが、指定されていない場合は、相続人が公正証書遺言の有無を確認する必要があります。

相続人は、全国の公証役場で公正証書遺言の有無を検索できます。

遺言検索は無料ですが、申請には戸籍謄本や本人確認書類の提出が求められます。

検認の必要書類

検認に必要な書類は、一般的に以下となります。

- 遺言書(自筆証書遺言または秘密証書遺言)

- 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 検認申立書(裁判所のHPでダウンロードが可能です。)

- 当事者目録

- 収入印紙

- 郵便切手(家庭裁判所からの連絡用)

状況により必要書類が異なる場合がありますので、裁判所のHPでご自身が必要となる書類を確認してください。

また、申立前に入手することが難しい戸籍等がある場合には、申立後にその書類を提出することもできます。

検認にかかる費用

検認の申立にあたり、必要書類を揃えるために以下の費用がかかります。

- 遺言者の戸籍謄本・除籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 郵便切手(家庭裁判所からの連絡用)

戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円です。郵便切手は裁判所ごとに異なりますので、確認をしてください。

また、申立には800円の申立手数料がかかります。

取得する戸籍の件数により費用は変わりますので、ご自身のケースではどれくらいの費用になりそうか上記を目安に計算してください。

相続人・相続財産の確定

遺産相続では、被相続人の財産すべてを相続人に承継させる必要があるため、相続財産を漏れなく把握することが重要です。

遺言書に相続財産の分け方が明記されている場合は、その内容に従って相続手続きを進めます。

一方で、法的に有効な遺言書が残されていても、相続に関する事項がすべて記載されているとは限りません。

たとえば、遺言書に「土地・建物は相続人〇〇に相続させる」としか記載されていない場合、土地・建物以外の財産は、相続人同士で話し合って分割方法を決定する必要があります。

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならないため、戸籍謄本などを用いて相続人を正確に特定することが求められます。

なお、1人でも遺産分割協議に参加しない相続人がいる場合、遺産分割協議書は作成できません。

協議内容に同意しない相続人がいるときも、相続財産を分割できないため、協力しながら話し合いを進めることが大切です。

相続税の申告手続き

相続が発生した際には、相続税の申告が求められる場合があります。

相続税は、被相続人が保有する財産に課される税金であり、相続財産が一定額を超える場合、申告・納税が必要になります。

申告期限は相続開始日の翌日から10か月以内で、納期限も同日です。

申告義務があるにもかかわらず、期限までに申告・納税を行わなかった場合、加算税・延滞税の対象となるため注意が必要です。

相続財産が基礎控除額以内であれば、相続税は発生しませんし、申告手続きも不要です。

ただし、相続税の申告手続きは複雑であるため、申告の要・不要の判断を含め税理士へ相談することが望ましいです。

<相続税の基礎控除額>

3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

相続登記などの名義変更手続き

相続財産の種類によっては、相続人が引き継ぐ際に名義変更手続きを行う必要があります。

たとえば、不動産を相続する場合は、名義変更のために相続登記を申請しなければなりません。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行い、申請時に登録免許税を納めます。

登記を行わないと相続不動産を売却できませんし、相続登記は義務化されているため、一定期間内に登記手続きを完了しなければ、罰則の対象となるので注意が必要です。

金融機関や証券会社に口座を保有している場合は、口座の廃止および財産の移動が必要です。

金融機関の手続きでは、遺言書(遺産分割協議書)や戸籍謄本などの提出が求められるため、事前に必要書類を揃えてください。

不動産や預貯金以外にも、車など名義変更が必要なものもありますので、計画的に手続きを進めてください。

遺言執行者がいる場合

遺言執行者がいる場合、相続人に代わって遺言執行者が相続手続きを行います。

遺言執行者は、遺言内容を実現するための代理人で、不動産の名義変更や銀行口座の解約など、財産管理に関わる手続きを担います。

遺言者は遺言書で自らの意思を示すことができますが、内容を忠実に実現されなければ書いた意味がありません。

そのため、遺言書で遺言執行者を指定しておくと、相続手続きを円滑に進められるようになります。

なお、遺言執行者には信頼性と誠実さが求められるだけでなく、場合によっては法律知識も必要になりますので、誰を遺言執行者にするかは慎重に検討することが求められます。

有効な遺言書の効力・作成するメリット

遺言書は、財産の分配や相続人の指定ができるだけでなく、相続手続きを迅速に進める効果も期待できます。

相続財産の配分を決めることができる

遺言書では、相続財産の分配について具体的な指示を記載できます。

遺言者が希望する相続割合を指定できるため、法定相続分とは異なる分配を行うことも可能です。

遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に財産を渡すこともできますが、遺留分を侵害する内容である場合は、相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

特定の誰かに偏った配分を行うと、相続人間でトラブルが生じる恐れがある点には注意が必要です。

遺産分割の指定ができる

遺言書では、被相続人が財産をどのように分割するかを詳細に決めることができます。

たとえば、不動産を配偶者、預貯金を長男、有価証券を長女に相続させるよう指示することや、A銀行の預金は長男、B銀行の預金は長女に、といった相続の仕方も可能です。

また、財産の2/3を次男、財産の1/3を次女に分割するといった方法も選択できます。

相続人間の話し合いで相続財産の分割方法を決めるのは、負担が大きくなることもありますが、被相続人があらかじめ指定しておくことで、分割に関する煩雑さを軽減できます。

遺言執行者を指名できる

遺言書では、遺言の内容を実行する遺言執行者を指名できます。

遺言執行者は相続人に代わって相続手続きを行うため、指名しておくことで相続人の負担を軽減できます。

一方、遺言執行者は財産の分配、登記変更、申請手続きなどを担うため、法的手続きに明るい、信頼できる人物を選ぶことが重要です。

未成年者や破産者を除き、誰でも遺言執行者になれますが、利害関係のない公正な立場の専門家や第三者を選ぶことが望ましいです。

相続人を廃除できる

被相続人は、遺言書を通じて、特定の相続人を廃除することが可能です。

廃除された相続人は相続財産を取得する権利を失いますが、重大な非行や虐待などの事情がない場合、廃除は認められません。

廃除には家庭裁判所への申立てが必要であり、単に財産を渡したくないという理由だけでは、相続人を廃除することはできないので注意してください。

子供の認知ができる

遺言書には、婚外子の認知を記載することができます。

認知が認められれば、その子は法定相続人となりますので、法定相続人として遺産を受け取る権利を持ちます。

なお、認知の効力を確実にするためには、遺言書に認知する旨を記載するだけでなく、遺言執行者を指定するなどの対応を整えておくことが重要です。

法定相続人以外に財産を渡すことができる

遺言書を作成すれば、法定相続人以外に財産を譲ることも可能です。

財産の譲渡先は親族に限らず、慈善団体や法人への寄付も含まれます。

ただし、遺留分を持つ相続人がいる場合、遺留分侵害額請求をされる可能性があるため注意が必要です。

後見人を指定できる

未成年の子がいる場合や判断能力が低下した家族がいる場合、遺言書で後見人を指定することができます。

後見人は、財産管理や身上監護を担い、本人の利益を保護する役割を果たします。

そのため、指定する際は信頼できる人物や専門家など、適任者を慎重に選ぶことが求められます。

相続財産の担保責任を遺言で定めることができる

相続時の担保責任とは、相続した財産に欠陥や問題があった場合に、共同相続人が一定の責任を負う制度です。

各共同相続人は、売主と同様に、自身の相続分に応じて担保責任を負います。

一方、相続財産の担保責任は遺言書で定めることができるため、担保責任の負担者を明確にし、相続に伴う不利益を防ぐことが可能です。

たとえば、不動産や動産に担保が付いている場合、誰が負担を引き継ぐかを遺言書に記載すれば、後のトラブルを防ぐことができます。

自分で作成した遺言者はダメ?遺言書の効力が無効になる例

遺言書が法律上の要件を満たしていない場合、その効力が認められない可能性があります。一方で、ご自身で作成した場合でも、法律上の要件を満たしていれば、有効な遺言書となります。

遺言者が認知症の場合

認知症の被相続人が残した遺言書は、必ずしも無効となるわけではありませんが、遺言書の有効性が争われることもあるので注意が必要です。

さまざまな判断材料から裁判所が有効か無効かを判断します。

検認を受けても、遺言書が認知症の症状が進行している段階で作成されたと判断されれば、法的効力が認められない可能性があります。

一方で、有効とされることもあるため、その遺言者の状況によります。

そのため、認知症であったことを理由として遺言書が無効であると決めず、専門家や裁判所へ相談してください。

他者の意見が含まれる場合

遺言者の希望と異なる内容であったり、他者から指示されたりした遺言書は無効となる可能性が高くなります。

しかし、内容が本人の意思と異なることを証明することはかなり難しいです。

書式や形式に不備がある場合

法律上の書式や形式に不備がある遺言書は無効となります。形式不備としては、署名や日付が記載されていない場合や、自筆証書遺言でありながらパソコンで本文を作成しているケースなどが挙げられます。

遺言書の取扱いに関する注意点

遺言書の内容を適切に確認し、正確な手続きを進めることが重要です。

誤った対応をすると相続トラブルに発展する可能性があるため、手続きを確実に進める体制を整えることが求められます。

原則は遺言書に従って相続を行う

遺言書がある場合、原則としてその内容に従って相続が行われます。

遺言書には、法定相続とは異なる分配が指定される場合があります。

また、遺言書を残しておけば、法定相続人以外の者に財産を渡すことも可能です。

ただし、遺留分を侵害している場合、相続人から遺留分侵害額の請求を受ける可能性があるため、遺言の内容には慎重な検討が必要です。

相続人全員の合意があれば相続方法を変更することも可能

遺言書が残されていても、相続人全員の合意があれば、異なる形で遺産を分割することが認められています。

たとえば、遺言書で財産の分割方法が指定されていた場合でも、相続人全員が別の分割方法を希望すれば、その合意に基づき遺産分割を進めることができます。

ただし、相続人全員の合意が得られない場合は、遺言書の内容が優先されるため、慎重な協議が求められます。

相続放棄を行うことも可能

遺言書がある場合でも相続放棄をすることは可能です。

ただし、相続放棄が行えるのは相続が開始されたことを知ってから3か月以内となりますので注意してください。その期間が過ぎてしまった場合は相続放棄が原則できなくなります。

遺言書に記載のない財産の扱い

遺言書には、すべての財産の相続方法が記載されているとは限りません。

記載のない財産がある場合、相続人間で遺産分割協議をし、分割方法を決定します。

遺言書の内容が不十分だと相続トラブルにつながることもあるため、目的を明確にし、適切な内容を記載することが重要です。

遺言書は勝手に開けてはならない

自宅で遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があるため、相続人が開封すると改ざんや隠匿の疑いを招くおそれがあります。

民法第1004条(遺言書の検認)では、遺言書の保管者は、相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければならないと定められています。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人または代理人の立会いのもとで開封する必要があるため、遺言書の取扱いには十分注意してください。封のされていない遺言書である場合、そのままの状態で家庭裁判所の検認を受けます。

遺言書の破棄や隠匿行為は相続権を失う危険あり

相続人が故意に遺言書を破棄・隠匿すると、法的に相続権を失う可能性があります。

民法第891条では、相続人の欠格事由として、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿を行った者は相続権を失うと定められています。

遺言書の有無が争点となると、相続人間の対立が深刻化する可能性があるため、適切な対応が求められます。

そのため、相続手続きを進める際は公正な対応を心掛け、遺言書の内容を適切に開示することが重要です。

新しい遺言書を発見?複数の遺言書が見つかった際の取扱い

遺言書は何度も書き直すことができるため、複数の遺言書が残されていることもあります。

同じ遺言者の遺言書が複数存在する場合、最も新しい遺言書の内容が優先されます。

ただし、遺言書の記載内容に矛盾がある場合や、有効性の判断が難しいケースでは、法的手続きが必要になることがあるので注意してください。

遺言による贈与

遺言による贈与(遺贈)とは、被相続人が生前に作成した遺言書に基づき、特定の財産を相続人または第三者に渡すことを指します。

通常の生前贈与とは異なり、遺言による贈与は被相続人の死亡後に効力が生じ、遺言に従って財産が移転されます。

不動産などの多額の贈与は注意

贈与は相続人間の公平性を考慮しながら財産の分配を指定できる方法ですが、不動産等の多額の財産を遺贈する際は法定相続分や遺留分を侵害しないよう注意してください。

遺留分権利者への配慮を欠くと、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があるため、遺言作成時にはトラブルになりやすいポイントを十分に確認してください。

相続人が死亡している場合

相続人が遺言者よりも先に死亡した場合は、その死亡した相続人に対する遺言書の内容は無効となります。代襲相続人が引き継ぐこともありません。

そのため、死亡した相続人が受け取る予定であった相続財産は、他の法定相続人で遺産分割が行われます。

しかし、遺言書に付随して「代襲相続人に相続させる」等の記載がある場合には、代襲相続が発生します。

遺言書の内容が一人に相続させる等の不公平な場合の対処法

遺言書の内容が一部の相続人に偏っている場合、法的な救済手段が存在します。

不公平な遺産分割によって相続人の権利が侵害された場合、遺留分を主張することで適正な配分を求めることが可能です。

遺留分とは?遺留分侵害額請求権について

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の相続権をいいます。

遺言書によって遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求権を行使することで、本来受け取るべき相続分を取り戻すことができます。

遺留分を有するのは、配偶者、子、直系尊属(父母など)に限られ、兄弟姉妹については法定相続人に該当する場合でも、遺留分侵害額請求権を行使することができません。

遺留分侵害額請求を行使する方法

遺留分侵害額請求を行使する際は、遺言書の内容を確認し、自身の遺留分がどの程度侵害されているかを計算します。

請求の対象となる相手は、遺言によって財産を取得した者です。

遺留分権利者は、相続開始日および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間権利を行使しないと、時効によって請求権が消滅します。

また、相続開始時から10年を経過した場合も、同様に請求権は消滅します。

話し合いによる解決も可能ですが、交渉で合意が得られない場合は、家庭裁判所への調停申立てや訴訟の提起も選択肢となります。

遺留分侵害額請求を行う際の注意点

遺留分侵害額請求を行使する際は、相続財産の評価や分配方法について十分な調査を行い、交渉時に必要となる資料を準備することが大切です。

相続トラブルは長期化しやすいため、感情的な対立とならないよう、冷静な対応を心掛けてください。

交渉が難航する場合は、早い段階で専門家と連携し、調停や訴訟も視野に入れながら適切な対応を検討してください。

まとめ

遺言書は、円滑な相続を進めるための重要な手段です。

遺言書の種類や効力、相続の流れを理解することで、トラブルを未然に防ぎ、円満な相続につなげることができます。

法的要件を満たせば、被相続人単独でも遺言書を作成できますし、意向に沿った形で財産を分配することが可能です。

ただし、形式要件を満たしていない場合は遺言が無効となる可能性があるため、作成前に要件を確認することが大切です。要件を満たしていても、遺留分を侵害している場合、トラブルの原因となる可能性があります。

相続手続きは複雑であり、遺言書の不備が原因でトラブルが生じては本末転倒となるため、作成段階から専門家の助言を得ることが推奨されます。

弁護士や税理士と連携することで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができますので、正しい知識をもとに適切な相続準備を進めてください。

相続税に強い

税理士をご紹介します

- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい

- 相続税申告について何も分からない

- 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。

私たちの想い

相続後に、

遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。

その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。

例えば・・

- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある

- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる

- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など

実際に、

令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。

相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、

追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」

「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」

このサイトは、そんな想いで運営されています。