相続が発生する前に、本来の相続人がすでに亡くなっている場合、代襲相続により、その子が相続権を継承します。

代襲相続人となる範囲は法律で定められていますが、法定相続人の立場や状況によっては代襲相続とならない場合もあるため、どこまで代襲相続が適用されるかを事前に確認しておくことが重要です。

本記事では、代襲相続の仕組みと適用されるケース、代襲相続人を特定する際に留意すべきポイントについて詳しく解説します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人の代表税理士。同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

三ツ本 純 税理士

相続専門の税理士(VSG相続税理士法人)。税理士業界に就職した後、10年以上相続税の専門税理士として活動、これまで600件以上の相続税申告に関わっている。横浜出身。書籍「令和3年度版 プロが教える! 失敗しない相続・贈与のすべて (COSMIC MOOK)」など

代襲相続が発生する条件。どこまで対象になる?

相続人が被相続人(亡くなった人)よりも先に死亡している場合、その相続権は原則代襲相続によって引き継がれます。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が被相続人よりも先に死亡していた場合に、その相続人の子が代わりに相続人となる制度です。

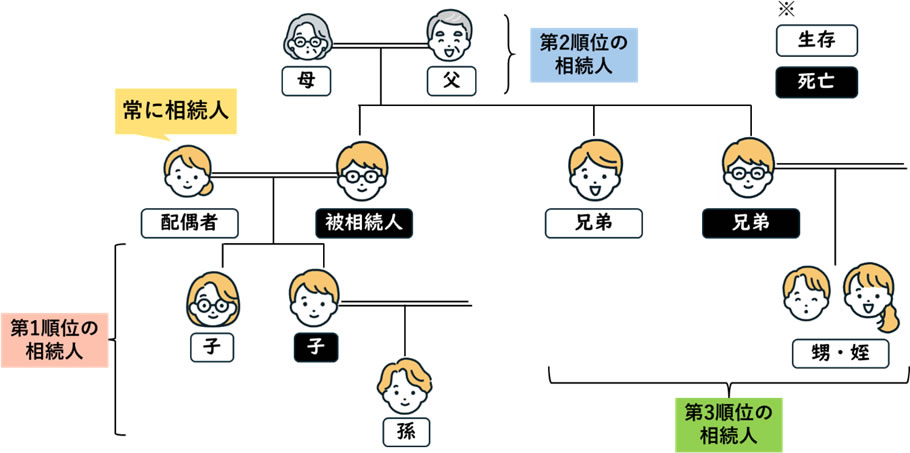

法定相続人の順位は法律で定められており、基本的には被相続人の配偶者と、第1順位にあたる子が法定相続人として財産を引き継ぎます。

しかし、本来の相続人である子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人として相続人の地位を引き継ぎます。

代襲相続が適用されるケース

代襲相続が認められるのは、相続人が死亡している場合、相続人が相続欠格か相続排除となった場合です。相続放棄は代襲相続となりません。

たとえば、本来の相続人である長男がすでに死亡している場合、長男の子が代襲相続人となります。長男の子もすでに死亡している場合、再代襲となり長男の子の子が代襲相続人となります。

その際、長男の子が複数人いる場合は、全員が遺産分割協議に参加することになるため、代襲相続によって相続人の数が増えることもあります。

一方、代襲相続が適用されるのは直系の子や兄弟姉妹に限られ、親や祖父母には適用されません。

被相続人に子がいない場合、第2順位の法定相続人は両親ですが、両親が先に亡くなっているときは祖父母に相続権が移ります。

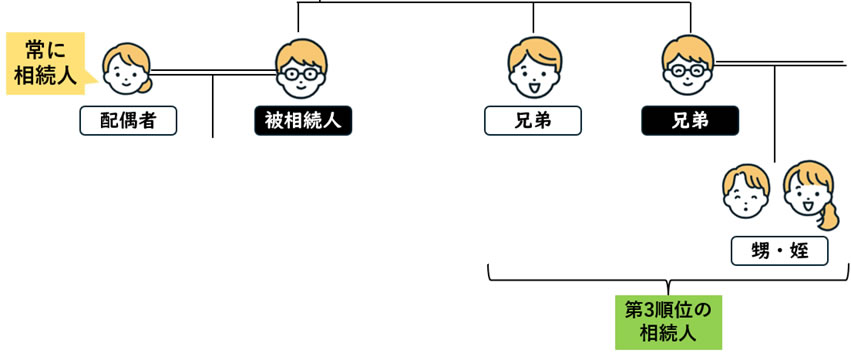

両親や祖父母などの直系尊属が全員亡くなっているときは、相続権は第3順位の兄弟姉妹へ移りますが、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合は代襲相続が適用されるため、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)に相続権が継承されます。兄弟姉妹に再代襲は認められておらず、甥・姪までとなります。

相続欠格

相続欠格とは、法律上、相続人としての資格を失うことをいいます。

法定相続人に該当する人であっても、以下の欠格事由に該当する場合には、相続権を失い、相続財産を引き継ぐことができません。

- 故意に被相続人または相続に関して先順位・同順位にある者を死亡させた、または死亡させようとしたために刑に処せられた者

- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった者

(是非の弁別がない場合や、殺害者が自己の配偶者・直系血族である場合を除く) - 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消・変更することを妨げた者

- 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消・変更させた者

- 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

また、相続人の資格を失うのは、欠格事由に該当した本人のみとなります。そのため、相続欠格となった相続人に子供がいる場合は、その子供が代襲相続人となる代襲相続が発生します。

相続廃除

相続廃除とは、被相続人が生前に一定の理由で相続人を廃除する制度です。

被相続人は、推定相続人が自分に対して虐待や重大な侮辱を行った場合、またはその他の著しい非行があった場合、家庭裁判所に廃除を請求できます。

(「推定相続人」とは、相続が発生する前の段階で、法定相続人になると考えられる人を指します。)

相続廃除は、推定相続人が被相続人に対して著しく不適切な行為を行った場合に適用される制度であるため、単なる不仲や個人的な感情による廃除は認められません。

さらに、相続廃除は家庭裁判所の判断によって決定されるため、正式な手続きを経る必要があります。

相続廃除が適用されると、廃除された人は相続権を完全に失いますが、相続欠格同様に本人のみ影響するため、代襲相続が発生します。

被相続人が遺言で推定相続人の廃除を意思表示した場合、遺言執行者は遺言の効力発生後、速やかに家庭裁判所に廃除を請求しなければなりません。

裁判所で相続廃除が認められたときは、被相続人の死亡時まで効力が遡ります。

なお、被相続人は家庭裁判所に対し、推定相続人の廃除または廃除の取消しをいつでも請求できます。

代襲相続の範囲【図解】

代襲相続が発生するケースを状況別に解説します。

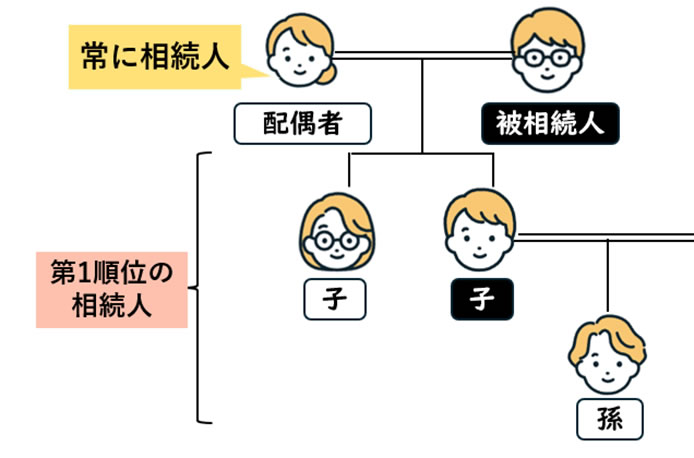

孫(実子の子)が代襲相続人になる場合

被相続人の実子が相続開始前に亡くなっている場合、その実子の子である孫が代襲相続人となります。

孫は、実子の法定相続分をそのまま引き継ぐため、他の法定相続人と同等の権利を有します。

死亡した実子に子が複数いる場合は、実子の法定相続分を人数で均等に分割することになります。

たとえば、法定相続人が配偶者、長女、長男の場合の法定相続分は以下の通りです。

- 配偶者:2分の1

- 長女:4分の1

- 長男:4分の1

一方、長女が相続開始前に死亡しており、その長女に子が3人いるときは、長女の法定相続分(4分の1)を3人で均等に分けることになります。

- 配偶者:2分の1

- 長女の子A:12分の1(4分の1÷3人)

- 長女の子B:12分の1(4分の1÷3人)

- 長女の子C:12分の1(4分の1÷3人)

- 長男:4分の1

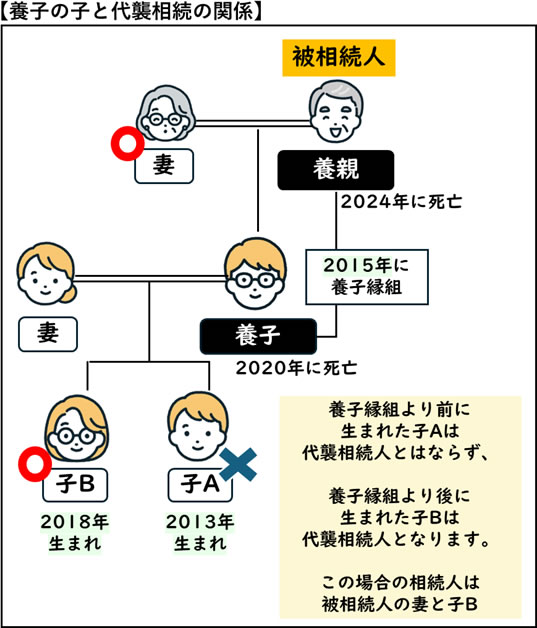

孫(養子の子)が代襲相続人になる場合

被相続人が養子縁組を結んでおり、その養子が相続開始前に亡くなっている場合、養子の子が代襲相続人になれるかどうかは、生まれた時期によって異なります。

被相続人が養子縁組をする前に誕生した養子の子は、養子が相続開始前に亡くなっていたとしても代襲相続人にはなれません。

一方、被相続人が養子縁組を結んだ後に誕生した養子の子は、養親と養子が法律上の親子となった後に生まれているため、養子が先に亡くなっている場合には代襲相続人となることができます。

そのため、養子縁組の前後で誕生した子がいるケースでは、代襲相続人になれる子となれない子が生じるため注意が必要です。

甥姪が代襲相続人になる場合

被相続人に実子や養子がおらず、相続開始時点で親などの直系尊属も死亡している場合、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となります。

被相続人の兄弟姉妹のうち、被相続人よりも先に死亡している人がいるときは、その相続人の子である甥姪が代襲相続人として相続人の地位を引き継ぎます。

兄弟姉妹に再代襲は認められていないので、相続人となるのは甥・姪までとなります。甥・姪が亡くなっている場合、第3順位の相続人はいないことになります。

死亡した兄弟姉妹の子が複数いる場合、被代襲者(亡くなった兄弟姉妹)の法定相続分を人数で均等に分割して取得します。

たとえば、被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合、法定相続分は以下のようになります。

- 配偶者:4分の3

- 兄:8分の1

- 弟:8分の1

一方、被相続人の弟が相続開始前に死亡しており、その弟の子(甥姪)が2人いる場合、兄弟姉妹の法定相続分(8分の1)を2人で分けるため、甥姪の法定相続分は16分の1ずつです。

- 配偶者:4分の3

- 兄:8分の1

- 弟の子D:16分の1(8分の1÷2人)

- 弟の子E:16分の1(8分の1÷2人)

再代襲の範囲

再代襲とは、法定相続人だけでなく、代襲相続人となるべき人も相続開始前に死亡している場合に、その子が法定相続人の地位を引き継ぐ制度です。

被相続人の子および孫が相続開始前に死亡している場合、その孫の子(ひ孫)が再代襲相続人となります。

代襲相続は、被相続人の子だけでなく、兄弟姉妹が亡くなっている場合にも適用されます。

ただし、再代襲が認められるのは直系卑属に限られ、甥姪が亡くなった場合には適用されません。

被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合、甥姪が代襲相続人になるケースもありますが、甥姪も相続開始前に死亡していたとしても、その子(又甥・又姪)が再代襲することはできません。

そのため、配偶者がおらず、子がおらず、兄弟姉妹が法定相続人となるケースで、兄弟姉妹および甥姪も亡くなっている場合、相続する人がいないことになります。

ひ孫が再代襲相続人になる場合

ひ孫が再代襲相続人となるのは、被相続人の子および子の子(孫)が相続開始前に死亡している場合です。

ひ孫については再代襲が認められているため、代襲相続人であった子の子(孫)に与えられるべき相続分を継承し、遺産分割を行うことになります。

<本来の相続人>

- 配偶者

- 長男(死亡)

- 長男(死亡)

<長男の子(代襲相続人)>

- 長男の子F(死亡)

- 長男の子G

- 長男の子H

<長男の子Fの子(再代襲相続人)>

- 長男の子Fの子I

- 長男の子Fの子J

- 配偶者:2分の1

- 長男の子G:12分の1(4分の1÷3人)

- 長男の子H:12分の1(4分の1÷3人)

- 長男の子Fの子I:24分の1(4分の1÷3人÷2人)

- 長男の子Fの子J:24分の1(4分の1÷3人÷2人)

- 長女:4分の1

甥姪の子は再代襲できない

被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合において、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっているときは、死亡した兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。

しかし、直系卑属以外は再代襲が認められていないため、相続開始前に甥姪も先に亡くなっている場合、甥姪の子が相続権を引き継ぐことはできません。

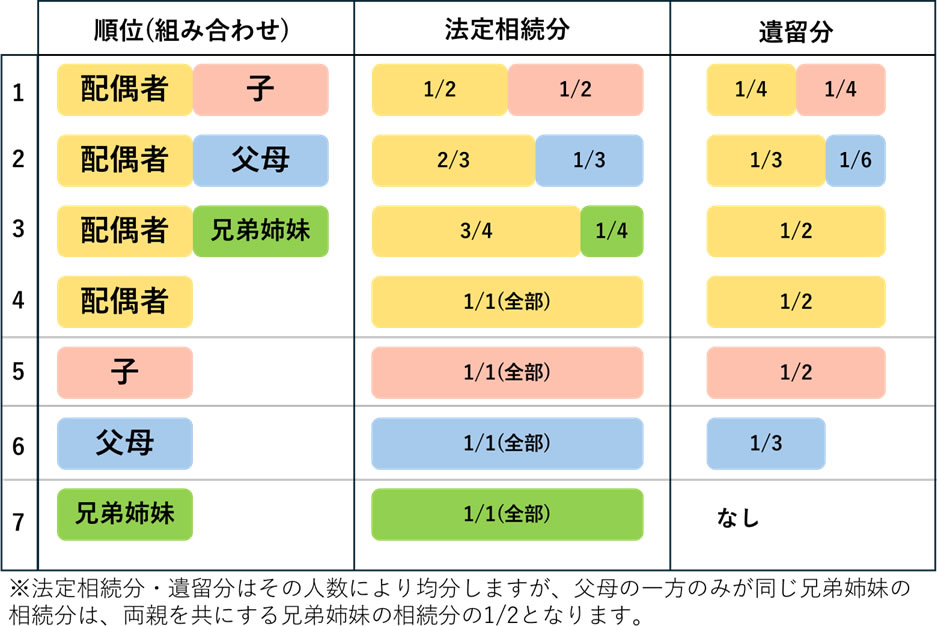

代襲相続人の相続分・遺留分

代襲相続人は本来の相続人の権利を引き継ぐため、相続分や遺留分も本来の相続人の立場に準じて決まります。

代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は、本来の相続人が相続するはずだった割合をそのまま引き継ぎます。

被相続人が死亡し、本来の相続人である子がすでに亡くなっている場合、孫が代襲相続人となります。その際、孫は子が受け取るはずだった相続分をそのまま継承します。

法定相続割合は、代襲相続が発生しても変更されないため、孫が代襲相続人の場合でも子の相続分をそのまま受け継ぐことになります。

したがって、複数の代襲相続人がいる場合は、その相続分を均等に分配する形になります。公平な分配が求められるため、事前に整理しておくことが重要です。

代襲相続人の遺留分

遺留分とは、法定相続人が最低限保証されている相続財産の取得割合をいいます。

被相続人は遺言によって特定の人に財産を渡すことができますが、法定相続人は遺留分相当額を取得する権利を持っているため、遺産を取得した人に対して遺留分侵害額請求を行うことが認められています。

遺留分の割合は下記の通りですが、兄弟姉妹は遺留分が認められていないため、兄弟姉妹が法定相続人となるケースでも、遺留分を求めることはできません。

- 直系尊属のみが相続人である場合:3分の1

- 上記以外:2分の1

代襲相続人は本来の相続人と同じ遺留分の権利を有しているため、遺言書によって財産がすべて他の相続人へ渡った場合でも、最低限の遺産を取得することが可能です。

代襲相続によって遺留分の割合が変わることはありませんが、代襲相続人が複数いる場合、それぞれの遺留分は均等に分配されます。

なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、兄弟姉妹が法定相続人となるケースでは、代襲相続人となった甥姪は遺留分侵害額請求の対象外となります。

代襲相続の注意点

被相続人よりも先に亡くなっている相続人がいる場合、代襲相続が行われる可能性があります。

代襲相続人に該当する人を特定しなければ、遺産分割を進めることはできないので、事前に確認することが重要です。

法定相続人が増える可能性がある

代襲相続が発生すると、通常の相続よりも法定相続人の数が増加する可能性があります。

遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要であるため、法定相続人が増えるほど遺産分割の手続きが複雑になりやすくなります。

特に、法定相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続によって甥姪が加わると、協議の難易度が上がることがあるので注意が必要です。

そのため、代襲相続の発生が予測される場合は、早い段階で法定相続人を確認し、すべての相続人と連絡を取り合ってください。

胎児も代襲相続の対象

被相続人よりも先に死亡した相続人の子として胎児がいる場合、その胎児には代襲相続の権利が認められています。

民法第886条では、「胎児は相続に関してすでに生まれたものとみなす」と規定されているため、出生後に正式な相続人として財産を受け取ることができます。

ただし、胎児が死産したときは民法第886条の「みなし規定」が適用されず、代襲相続の権利は消滅します。

そのため、相続が発生した時点で胎児が代襲相続人に該当する場合には、生まれるまでの間、遺産分割協議を慎重に進めることが求められます。

相続放棄では代襲相続は行われない

代襲相続は「相続人が死亡している場合」に適用されるため、本来の相続人が相続放棄をした場合、その相続分は代襲されません。

たとえば、長男が相続放棄をした場合、長男の子(被相続人の孫)は代襲相続人にはなりません。

ただし、相続税において、相続税の基礎控除額や死亡生命保険金の非課税枠などの計算をするときは、相続放棄がなかったものとして扱われます。

そのため、相続税の申告書を作成する際は、遺産相続と相続税の扱いが異なる点に注意しながら、適切に計算を進めることが求められます。

相続人間でのトラブルが発生することがある

代襲相続人の数が多い場合、遺産の分割割合や財産の処理について意見が対立することがあります。

代襲相続人は本来の相続人の権利を受け継ぐため、財産に対する主張が強くなりがちであり、結果として他の相続人との交渉が難航するケースも少なくありません。

このような問題を避けるには、被相続人が生前に遺言書を作成するなどして、財産の分配を明確にしておくことが重要です。

代襲相続と相次相続の違い

相次相続とは、被相続人の遺産を受け取った相続人が亡くなり、その相続財産がさらに次の相続人へ継承されることをいいます。

たとえば、父が亡くなり、長男が父の財産を相続した後、その長男も亡くなった場合、長男の子が長男の相続した財産を受け継ぐことになります。

代襲相続は、被相続人が亡くなる前に相続人が死亡した場合に発生しますが、相次相続は、一度相続が発生した後に新たな相続が生じるものです。

したがって、代襲相続と相次相続では発生する状況が異なります。

また、短期間で相次相続が発生した場合、相続税の「相次相続控除」を適用できる可能性があるため、相続税の申告時には控除の適否を必ず確認してください。

遺言の効力が失われる可能性がある

代襲相続が発生すると、被相続人の遺言の内容に影響を及ぼす可能性があります。

遺言で指定された相続人が遺言者よりも先に死亡した場合、原則として遺言書の該当部分は効力を失います。

たとえば、遺言で「長男に全財産を相続させる」と指定されていた場合でも、長男がすでに死亡していると、その遺言の効力は失われ、財産は相続の規定に従って処理されます。

しかし、遺言書に予備的な指定がある場合や、他の相続人に対する遺言が存在する場合は、代襲相続人が受遺者となる可能性があります。

そのため、遺言書を作成する際には、代襲相続が発生した場合の対応をあらかじめ考慮し、予備的な指定や具体的な分配方法を記載しておくことが重要です。

甥姪が代襲相続したときは相続税の2割加算の対象になる

被相続人が一定以上の相続財産を有していた場合、相続税の申告手続きが必要です。

相続財産を取得した人が、配偶者を除く一親等血族以外の場合、算出された相続税額に2割加算された額を納める必要があります。

被相続人の子や親は一親等血族のため、2割加算の規定は適用されませんが、兄弟姉妹は二親等血族のため2割加算の対象になります。

被相続人の孫は二親等血族であるため、遺言等で相続財産を取得した場合、2割加算の対象になります。

しかし、子の代襲相続人として財産を取得するときは、子の地位を引き継ぐため、2割加算の適用対象にはなりません。

なお、甥姪が被相続人の兄弟姉妹の代襲相続人となる場合は、兄弟姉妹が二親等血族であることから、相続税の2割加算が適用されますので、申告時には十分な注意が必要です。

まとめ

代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡している場合などに、その子や孫が相続権を継承する制度です。

代襲相続人となる人は民法で定められており、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるケースでも適用されます。

代襲相続が発生すると、法定相続人の数が増える可能性があるため、事前に法定相続人を明確にし、遺言書の作成や相続手続きの準備を進めることが重要です。

相続欠格や相続廃除によって相続権が失われた人がいる場合、その人に子供がいれば代襲相続が発生するため、注意してください。

相続税においては、兄弟姉妹や甥姪が法定相続人として相続財産を取得したとしても、2割加算の対象となります。

相続税の2割加算漏れは税務署から指摘されやすいポイントのため、申告書を提出する際は適用漏れに気を付ける必要があります。

代襲相続人の把握漏れがあると、相続トラブルだけでなく、相続税の申告手続きにも影響が生じます。

そのため、被相続人よりも先に亡くなっている相続人がいるときは、専門家に相談し、相続人の特定および相続手続きを進めることを検討してください。

相続税に強い

税理士をご紹介します

- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい

- 相続税申告について何も分からない

- 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。

私たちの想い

相続後に、

遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。

その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。

例えば・・

- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある

- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる

- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など

実際に、

令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。

相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、

追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」

「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」

このサイトは、そんな想いで運営されています。