相続税を節税するには、適用できる控除や特例を理解することが大切です。

複数の制度を組み合わせることで、より大きな節税効果が期待できますが、制度の存在を知らなければ活用できないため、事前確認は欠かせません。

本記事では、相続税の控除や特例の種類、それぞれの適用条件や注意点について、わかりやすく説明します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人の代表税理士。同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

近藤 洋司 税理士

VSG相続税理士法人横浜オフィスの代表税理士。

税理士になる前は不動産の仕事をしており「誰よりも不動産に詳しい税理士になる」という志のもと税理士になる。不動産の評価にとても強い。

相続税の税額控除・特例制度の種類について

相続税の控除や特例を適用するには、各制度の内容を把握し、要件を満たしていることを確認する必要があります。

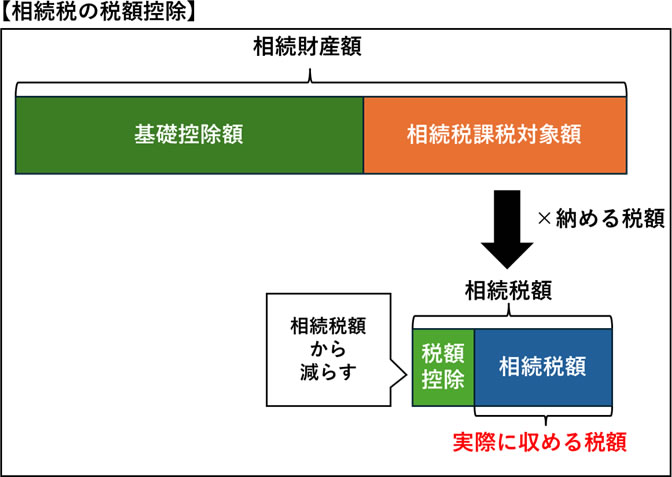

相続税の税額控除

税額控除は、算出された相続税額から一定額を差し引くことができる制度です。

相続税は財産を取得した各相続人がそれぞれ納めることになるため、税額控除を適用できる相続人が相続財産を多めに取得することで、全体の相続税額を抑える対策も講じることができます。

代表的な税額控除には、「配偶者の税額軽減」「未成年者控除」「障害者控除」などがあります。

適用要件は相続人ごとに判断する必要がありますが、要件を満たせば複数の税額控除を併用することも可能です。

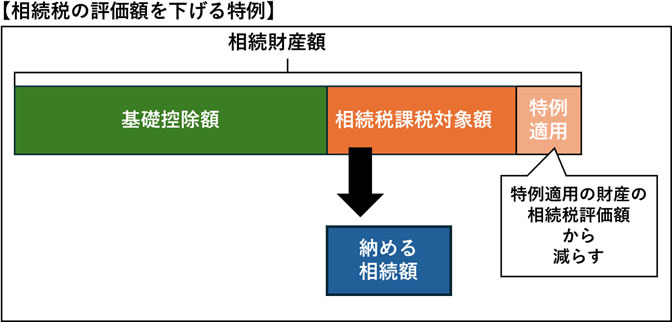

相続税の特例制度

相続税の特例制度には、相続財産の評価額を減額する特例や、納税の猶予を受けられる特例など、さまざまな種類があります。

たとえば、「小規模宅地等の特例」は、一定の要件を満たした場合に、土地の評価額を大幅に引き下げることができる制度です。

自宅や事業用の敷地として利用していた土地に対して適用できるため、相続財産に土地が含まれる場合は、小規模宅地等の特例の適用可否を確認してください。

また、農地を相続した場合には、「農地の納税猶予制度」を利用できる可能性があります。

農地の納税猶予制度は、一定の条件を満たせば相続税の納税が猶予される制度で、農地を取得した農業相続人が農業経営を継続することを条件に適用することができます。

さらに、猶予されていた相続税の納税が免除される規定もあるため、相続人が土地を引き続き農地として利用する場合には、農地の納税猶予制度の適用も選択肢となります。

その他の控除

相続税には、税額控除や特例制度以外にも、基礎控除や債務控除、生命保険金・死亡退職金の非課税制度などの控除が存在します。

基礎控除は無条件で適用できるのが特徴で、遺産総額が基礎控除額以内であれば相続税は課されません。

被相続人が負債を抱えていた場合には債務控除が適用できますし、生命保険金や死亡退職金に対しては、一定額まで相続税が課されない非課税枠が設けられています。

生前に控除内容を把握しておくことで、節税対策の幅が広がるため、適用可能な控除を確認することはとても大切です。

相続税の7種類の税額控除

相続税額控除は、個々に適用要件や計算方法が異なります。

暦年課税分の贈与税額控除

「贈与税額控除」は、相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人から贈与を受け、贈与税を支払っていた場合にできる控除です。

被相続人から相続開始前7年以内に贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続財産に加算して相続税を計算しなければなりません。

しかし、相続発生前の7年間に受けた生前贈与に対して贈与税を納めていたときは、納税した分の贈与税額を相続税額から差し引くことができます。

贈与税額控除は、贈与財産に課された贈与税と、相続税の課税価格への加算による相続税の二重課税を排除するための仕組みです。

そのため、相続財産に加算する贈与財産がある場合は、納めた贈与税があるか確認してください。

配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者控除)

「配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者控除)」は、配偶者の税負担を軽減するための控除です。

適用要件を満たしていれば、配偶者が取得した相続財産が1億6,000万円以下であれば、相続税は全額控除されます。

取得財産が1億6,000万円を超える場合でも、法定相続分までの財産に対する相続税は控除されるため、億単位の財産を相続する場合でも、配偶者が取得する財産の割合が法定相続分に収まっていれば相続税はかかりません。

一方で、適用対象者は、婚姻関係にある被相続人の配偶者に限られます。

内縁の妻(夫)には適用されないため、注意が必要です。

また、遺産分割が完了していない財産(未分割財産)には適用されません。

申告期限までに遺産分割が完了していない場合、配偶者控除は適用できないことから、期限までに遺産分割の話し合いを終えておくことが求められます。

なお、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しているときは、遺産分割完了後に適用することが可能です。

配偶者控除は節税に大きな効果があり一見すると、適用するべきだと考えるかと思います。しかし、配偶者控除を適用した配偶者が亡くなった際の二次相続で多大な相続税がかかる可能性があります。二次相続を考慮した上で配偶者控除の適用を検討してください。

未成年者控除

「未成年者控除」は、相続人が未成年の場合に適用できる控除です。

相続開始時に満18歳未満の相続人については、以下の算式で求めた額を相続税額から差し引くことができます。

10万円 × (18歳-未成年者の年齢)=未成年者控除額

18歳に達するまでの年数に1年未満の端数がある場合、その端数は切り上げて1年として計算します。

たとえば、相続人の年齢が14歳5か月のとき、18歳に達するまでは3年7カ月ですが、7カ月を切り上げて未成年者控除額は40万円となります。

18歳-14歳5か月=3年7か月≒4年

10万円×4年=40万円(未成年者控除額)

未成年者控除額は、未成年者の相続税額から控除されますが、控除しきれない不足額がある場合には、未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することが可能です。

(扶養義務者が2人以上いるときは、全員の協議により差し引く人・金額を決定します。)

扶養義務者とは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、家庭裁判所の審判により扶養義務者と認められた三親等内の親族を指します。

扶養義務者に該当するかどうかは、相続開始時点の状況で判定します。

なお、三親等内の親族で生計を一にする人については、家庭裁判所の審判がなくても扶養義務者として扱われます。

障害者控除

「障害者控除」は、相続または遺贈により財産を取得した法定相続人が85歳未満の障害者である場合に適用できる税額控除です。

障害者控除の額は、一般障害者は1年につき10万円、特別障害者は1年につき20万円です。

10万円×(85歳−障害者の年齢)=障害者控除額

20万円×(85歳−障害者の年齢)=障害者控除額

85歳に達するまでの年数に1年未満の端数があるときは、未成年者控除と同様、端数を切り上げて1年として計算します。

また、障害者である相続人の相続税額から障害者控除を差し引いた後、控除しきれない控除不足額がある場合には、障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

扶養義務者の定義は、未成年者控除と同様です。

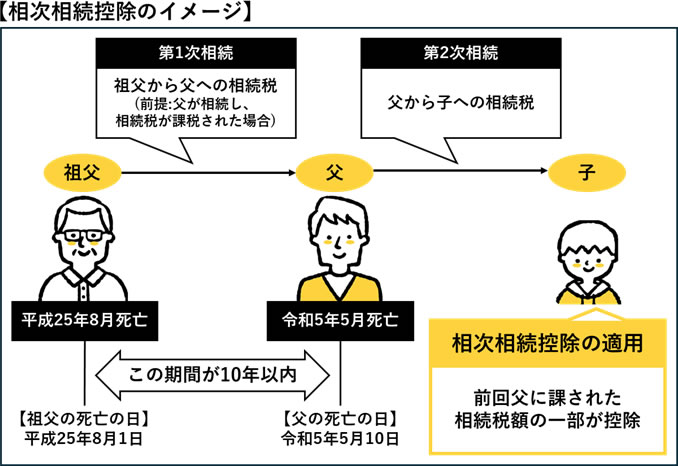

相次相続控除

相次相続控除は、短期間に連続して相続が発生した場合の税負担を軽減するための制度です。

短期間に続けて相続が開始した場合、同一の財産についてその都度相続税が課税されるため、長期間にわたり相続がなかった場合と比べて、大きな税負担の差が生じます。

そのため、前回の相続から10年以内に新たな相続が発生したときは、一定額を相次相続控除として差し引くことができます。

A×{C÷(B-A)}×(D÷C)×{(10-E)÷10}=相次相続控除額

A:第二次相続に係る被相続人が第一次相続により取得した財産につき課せられた相続税額

B:第二次相続に係る被相続人が第一次相続により取得した財産の価額(債務控除後)

C:第二次相続により相続人および受遺者の全員が取得した財産の価額(債務控除後)

D:第二次相続により控除対象者が取得した財産の価額(債務控除後)

E:第一次相続開始時から第二次相続開始時までの期間に相当する年数(1年未満の端

数は切捨て)

※{C÷(B-A)}の割合が1を超えるときは1として計算

相次相続控除の適用を受けることができるのは、被相続人の相続人に限られ、相続人以外の人は適用できません。

また、相次相続控除を計算する際の相続人は、民法に規定された相続人をいいます。

したがって、相続を放棄した人や相続権を失った人は相続人には該当しないので注意してください。

外国税額控除

「外国税額控除」は、海外で相続税を納めていた場合、その税額を日本の相続税から控除できる制度です。

日本国外にある財産を相続または遺贈により取得したときは、現地の法令に基づき課された税額(相続税のような税金)または日本の相続税額×(外国にある相続財産の総額/相続人の相続財産の総額)のどちらか小さい方を差し引くことが可能です。

「相続税」の名称でない税金であっても、相続財産を取得する際に課される税金は、外国税額控除の対象となる場合があります。

ただし、外国税額控除は、当事国との租税条約の有無などによって取扱いが異なるため、海外で税金を納めている場合は、専門家に相談して個別に判断することが望ましいです。

相続時精算課税分の贈与税額控除

被相続人の直系卑属が被相続人からの贈与に対して、贈与税の相続時精算課税制度を適用し、贈与税を納めていた場合、相続時精算課税の適用対象となる財産に課せられた贈与税額を、相続税額から控除できます。

他の相続税の税額控除は、相続税額を限度として適用されます。

しかし、「相続時精算課税分の贈与税額控除」については、相続税額から控除しきれない贈与税相当額が還付される仕組みになっています。

相続税が発生しない場合、基本的には相続税の申告手続きは不要ですが、相続税の還付を受ける際は、相続税の申告書を提出しなければなりません。

特定贈与者の相続開始日の翌日から起算して5年を経過する日までに、相続税の申告手続きを行わないと、時効により税金が戻らなくなるため、還付金が生じる際は早めに手続きしてください。

相続税の負担を軽減できる控除・特例

相続税には、税額控除や特例制度以外にも節税制度が用意されています。

基礎控除

相続税の基礎控除は、すべての相続に適用される基本的な控除制度です。

基礎控除額は相続人の数に応じて変動し、以下の計算式で求めた額まで相続税は課されません。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額

たとえば、法定相続人が3人の場合、控除額は4,800万円となりますので、相続が発生した際には、遺産総額が4,800万円を超えるかどうかを確認する必要があります。

遺産総額が基礎控除以内であれば相続税は非課税となり、申告手続きも原則不要です。

一方、基礎控除額を超える場合には申告手続きが必要となるので、特例制度の適用などを検討しなければなりません。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用、事業用、貸付用の宅地の評価額を減額する制度です。

要件を満たせば、宅地の相続税評価額が最大80%減額されるため、相続税負担の大幅な軽減が期待できます。

適用できる土地の面積には制限が設けられていますが、減額される評価額の上限はありません。

たとえば、自宅の敷地に適用できる「特定居住用宅地等」の要件を満たしている場合、土地の評価額を80%減額することが可能です。

1億円の土地に対して適用すれば、評価額は2,000万円まで下がりますので、相続財産に土地が含まれているときは、小規模宅地等の特例が適用できるかを確認してください。

家なき子特例

家なき子特例は、小規模宅地等の特例の一つである「特定居住用宅地等」を、被相続人と別居している親族が適用する場合の別称です。

「特定居住用宅地等」は、基本的に被相続人の配偶者または同居親族しか適用できません。

ただし、相続開始時点で被相続人に配偶者がおらず、同居親族もいない場合は、家なき子特例を適用することができます。

一方で、家なき子特例は、相続人が持ち家を所有していない場合に限り適用が認められます。

別居親族が、自身や配偶者などが所有する家に住んでいるときは、家なき子特例の適用対象外となります。

家なき子特例の適用要件は複雑で難しいため、適用を検討する場合は税理士等の専門家への相談がおすすめです。

債務控除

相続財産には、プラス財産だけでなくマイナス財産も含まれます。

相続税の課税対象となるのは、プラス財産からマイナス財産を差し引いた額であるため、相続財産に債務が含まれる場合は、債務控除として差し引くことができます。

債務控除の対象となるものには、相続開始時点で被相続人が未払いだった借入金や固定資産税なども含まれます。

また、被相続人の葬儀費用も債務控除の対象となるため、相続税の計算を行う際には、通夜や本葬で支払った費用も含めて債務控除額を算出してください。

農地等の納税猶予制度

農地を相続した場合、一定の条件を満たせば「農地等の納税猶予制度」を適用できます。

「農地等の納税猶予制度」は、農業の継続を支援する措置であり、一定の要件を満たすことで、農地に対する相続税の支払いを先延ばしすることが可能です。

納税猶予制度を適用した農業相続人が死亡した場合、猶予していた相続税の支払いが免除されるため、実質的に相続税を支払わずに農地を相続できます。

また、市街化区域の生産緑地地区以外(三大都市圏の特定市を除く)の農地を相続してから農業を一生涯(20年間)続けた場合も、猶予された相続税は免除され、相続税を払う必要がありません。

ただし、納税猶予を適用している期間中に農業をやめたときは、猶予されていた税額を一括で納付しなければなりません。

また、猶予期間中は利子税が生じるため、農業を続けることができなくなった場合、本来の相続税額よりも多く税金を支払うことになるので注意してください。

非上場株式等の納税猶予制度

相続税には、中小企業の経営を次世代に円滑に引き継ぐための「非上場株式等の納税猶予制度」という特例も存在します。

「非上場株式等の納税猶予制度」は、後継者(相続人など)が非上場会社の株式を相続または遺贈によって取得した場合に適用できる制度で、一定の要件を満たせば、その株式にかかる相続税の支払いを猶予できます。

また、後継者が亡くなった場合など、特定の条件を満たしたときは、猶予されていた相続税の納付が免除されます。

ただし、相続税の申告書を提出した後に特例制度が適用できなくなった場合、猶予されていた税額に利子税を加えた額を納付しなければなりません。

そのため、適用を検討する際は、事業を継続することを前提に判断することが求められます。

控除・特例以外で相続税を節税する方法

相続税の控除や特例は、相続税の申告時に適用することになりますが、相続が発生する前から相続税を節税する方法もあります。

生前贈与の活用

相続税は相続開始時点の財産が対象となるため、生前贈与をすることで、相続税の課税対象財産を減らし、税負担を軽減する方法もあります。

生前贈与は贈与税の対象となりますが、贈与税には110万円の基礎控除額が設けられているため、贈与金額が年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。

また、贈与税の基礎控除額は受贈者ごとに適用できるため、贈与税がかからない範囲内で複数の相続人に対して贈与することで、財産を分配しながら相続税を節税することも可能です。

ただし、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算しなければならず、相続開始直前の贈与では節税効果を得ることが難しいため、長期的な計画に基づく実施が求められます。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠の有効利用

死亡生命保険金や死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、次の算式で求めた金額までは、相続税はかかりません。

また、死亡生命保険金と死亡退職金の非課税枠はそれぞれ設けられているため、同族会社の場合には、死亡退職金を活用した節税も可能です。

500万円×法定相続人の数=非課税枠

たとえば、法定相続人が3人いる場合、1,500万円までの死亡保険金は非課税となるため、相続財産を生命保険に変えるだけでも節税効果が得られます。

ただし、生命保険の非課税枠を適用できるのは法定相続人に限られるため、すでに生命保険契約を結んでいる方は、相続が発生する前に誰を受取人に指定しているかを確認してください。

養子縁組の活用

養子縁組によって法定相続人の数を増やすことで、相続税の負担を軽減できます。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で決まりますが、法定相続人には養子も含まれます。

たとえば、実子の配偶者を養子にした場合、法定相続人は1人増えるため、相続税の基礎控除額は600万円増額となります。

ただし、税務上認められる養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。

また、養子を迎え入れることで他の相続人とのトラブルにつながる場合もあるため、養子縁組をする際は慎重な判断が求められます。

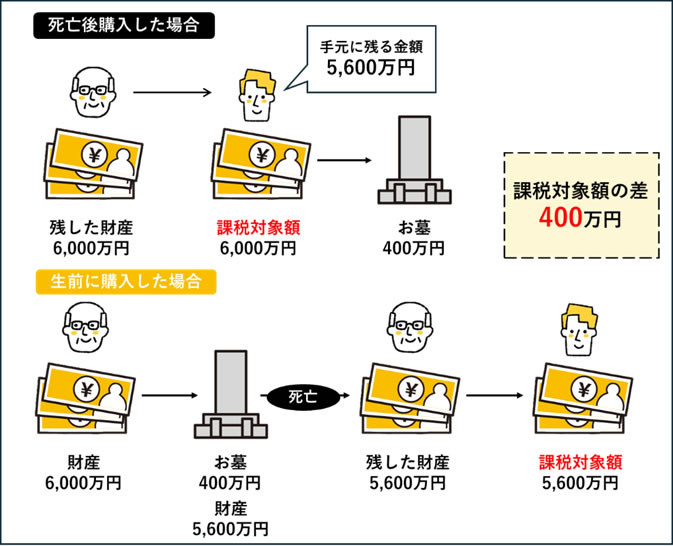

生前に墓地・仏具等の非課税財産を購入

相続財産のうち、墓地や仏壇などの祭祀財産は非課税財産として扱われ、相続税の課税対象から外れます。

相続発生後に墓地等を購入しても、債務控除として差し引くことはできませんが、生前にこれらを購入しておけば、購入資金分だけ課税対象財産が減るため、相続税の節税につながります。

ただし、非課税財産の未払金は債務控除の対象外となるため、ローンを組んで墓地などを購入しても節税効果は得られません。

また、仏具等に該当するものであっても、投資目的で購入した資産は相続税の課税対象となるので注意してください。

教育資金の贈与の特例(令和8年3月31日まで)

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」は、直系尊属(父母・祖父母)が30歳未満の子や孫に教育資金を贈与する場合、最大1,500万円まで非課税となる制度です。

教育資金をまとめて贈与する際には、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」を活用することで、贈与税を非課税にしつつ、相続税の節税も行えます。

ただし、受贈者が30歳までに教育資金を使い切らなかった場合など、残額に対して贈与税が課されるため、実際に教育資金として使用する金額を考慮した上で贈与する必要があります。

結婚・子育て資金の贈与の特例(令和9年3月31日まで)

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」は、直系尊属(父母・祖父母)が18歳以上50歳未満の子や孫に資金を贈与する場合、最大1,000万円まで非課税となる制度です。(結婚に関する贈与は300万円までになります。)

本制度を利用すれば、挙式費用や新居費用などに充てる資金も非課税で渡すことが可能です。

ただし、受贈者が50歳に達した時点で未使用の資金には贈与税が課されるため、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」と同様、必要な費用を見極めた上で計画的に贈与することが求められます。

住宅取得等資金の贈与の特例(令和8年12月31日まで)

「住宅取得資金等の贈与税の非課税制度」は、直系尊属(父母・祖父母)から住宅購入資金の贈与を受けた場合に適用できる制度です。

最大1,000万円までの資金が非課税となる本制度は、住宅購入を予定している場合に節税しながら財産を渡す手段として活用できます。

不動産の購入資金を親子で出した場合、出資額に応じて不動産の持分を設定しなければなりません。

しかし、「住宅取得資金等の贈与税の非課税制度」を適用すれば、不動産の名義をすべて子供にすることが可能です。

また、親の相続が発生した場合、子供の名義となった不動産は相続税の課税対象外となります。

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または住宅購入資金を贈与した場合、最大2,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。

本制度を活用すれば、贈与税の負担を軽減しつつ、生前に配偶者へ自宅を譲ることができるため、相続対策としても有効です。

なお、おしどり贈与は、同じ配偶者からの贈与に対して一度のみの適用となります。

まとめ

相続税を効果的に節税するには、適用可能な特例や控除の種類を正しく把握することが重要です。

特例を適用するかどうかは相続人の判断に委ねられるため、相続税の申告をする際は適用漏れがないよう注意しましょう。

また、特例制度を活用した対策だけでは十分でない場合、生前贈与などの方法も視野に入れる必要があります。

確実に相続税負担を軽減するには、専門家の知識が欠かせないため、早めに税理士へ相談し、効果的な対策を講じることが望ましいです。

相続税に強い

税理士をご紹介します

- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい

- 相続税申告について何も分からない

- 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。

私たちの想い

相続後に、

遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。

その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。

例えば・・

- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある

- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる

- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など

実際に、

令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。

相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、

追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」

「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」

このサイトは、そんな想いで運営されています。