遺産相続では、亡くなった人の相続人を特定するための調査が必要です。

相続人調査では亡くなった人だけでなく、相続人の戸籍謄本も取得することになりますが、過去に本籍地があった市区町村で手続きをしなければならない場合もあります。

本記事では、相続人調査が必要な理由と戸籍謄本の取得方法、専門家に手続きを依頼すべきケースを解説します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人の代表税理士(VSG相続税理士法人)。同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

近藤 洋司 税理士

VSG相続税理士法人横浜オフィスの代表税理士。

税理士になる前は不動産の仕事をしており「誰よりも不動産に詳しい税理士になる」という志のもと税理士になる。不動産の評価にとても強い。

相続人調査について

亡くなった人の遺産を引き継ぐためには、法定相続人に該当する人全員を特定しなければなりません。

相続人調査とは?

相続人調査は、法定相続人に該当する人を確認する作業をいいます。

民法上で遺産を取得する権利がある人を「法定相続人」といい、法定相続人の存在は戸籍謄本を取り寄せて確認します。

相続で被相続人(亡くなった人)が保有していた財産を引き継ぐ場合、名義変更などの相続手続きを行いますが、手続きの際には遺産分割協議書や戸籍謄本などの書類を用意しなければなりません。

不足書類が一つでもあると相続手続きはできませんので、相続人調査で必要書類を集め、法定相続人に該当する人を特定することが求められます。

相続人調査が必要な理由

相続人調査を行うのは、第三者にも誰が法定相続人に該当するかを確認できるようにするためです。

たとえば、被相続人が再婚している方の場合、前妻との間に子がいたときは、後妻と後妻との間に誕生した子だけでなく、前妻との間に誕生した子も法定相続人に該当します。

家族の中で遺産を承継する人が決まっていたとしても、決まっていることを証明できなければ、銀行口座の解約や不動産の名義変更は行えません。

遺産分割協議書は、相続財産を引き継ぐ人を証明する書類で、相続人全員が話し合って作成します。

法定相続人全員が協議書の内容に同意していないと効力を発揮しませんので、遺産分割協議を行う際は相続人全員の合意の下で協議書を作成する必要があります。

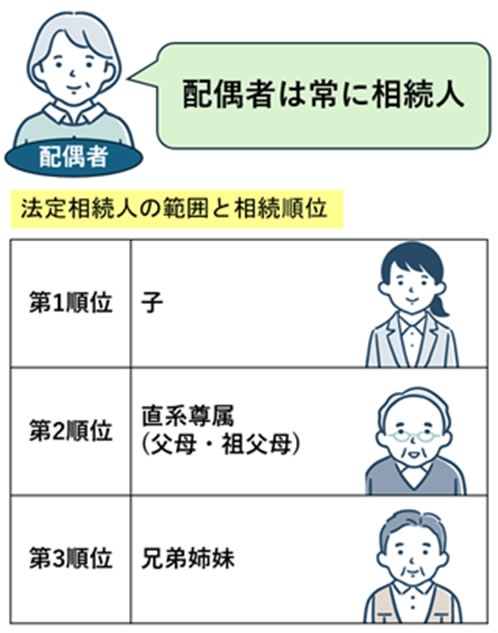

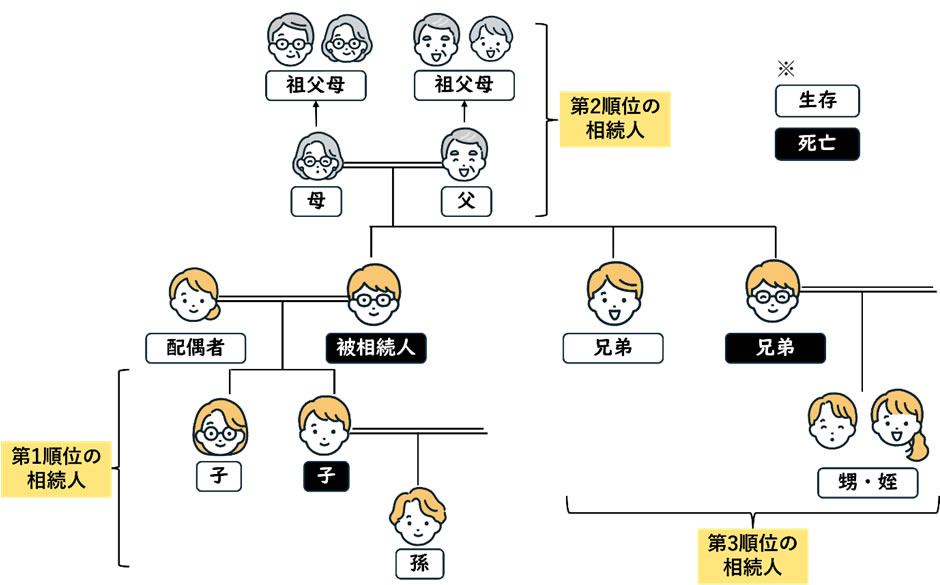

相続人になるのは誰?

法定相続人になるのは、被相続人の配偶者と相続順位が最も高い人です。

<相続順位と該当者>

被相続人の夫または妻は、他の法定相続人の有無や相続順位に関係なく、常に相続人になります。

被相続人の配偶者以外では、相続順位が最も高い人が法定相続人となりますが、相続開始時点で第1順位に該当する人が不在の場合、第2順位に該当する人が相続権を取得します。

被相続人に子がいないときは、被相続人の両親が相続人となり、両親が被相続人よりも先に亡くなっているケースでは、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人として財産を引き継ぎます。

なお、被相続人よりも先に亡くなった相続人がいる場合、相続人の子が代襲相続人になることもあるため、相続が発生した際は相続人調査で、法定相続人に該当する人を特定してください。

相続人調査の必要書類

相続人調査には、戸籍謄本の取得が必須です。

戸籍謄本が揃っていないと法定相続人を特定できませんし、相続手続きも行えません。

戸籍謄本とは?

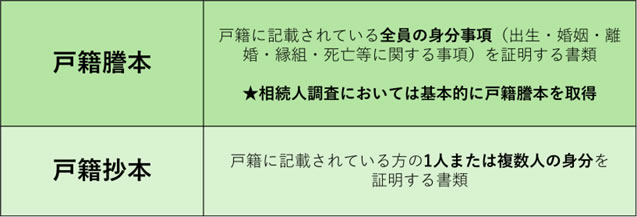

「戸籍謄本」は、戸籍に記載されている全員の身分事項(出生・婚姻・離婚・縁組・死亡等に関する事項)を証明する書類です。

戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されているため、被相続人の戸籍謄本で相続人の情報も確認できる場合があります。

たとえば、夫婦と未婚の子2人の家庭の場合、戸籍謄本には4人分の身分事項を証明する内容が記載されています。

戸籍謄本と似た書類に「戸籍抄本」があり、こちらは戸籍に記載されている方の1人または複数人の身分を証明する書類です。

戸籍謄本と戸籍抄本で記載されている身分事項の内容は同じですが、戸籍抄本は戸籍に記載されている一部の人の情報しか確認できません。

特定の人に関する情報だけを確認するのであれば、戸籍抄本でも問題ありませんが、相続人調査においては基本的に戸籍謄本を取得してください。

相続人調査で必ず取得する書類

相続人調査で取得すべき書類は、相続人に該当する人の立場によって異なります。

しかし、次に該当する書類については、相続順位などに関係なく必ず取得しなければなりません。

<共通の必要書類>

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

- 相続開始時点の相続人全員の戸籍謄本

相続手続きを行うためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の取得は必須です。

相続発生時の戸籍謄本だけでは、法定相続人をすべて把握できないことがあるため、被相続人が転籍しているときは、転籍前の戸籍も取得してください。

相続人全員の戸籍謄本は、相続開始時点で存在する相続人を確認するために必要な書類です。

相続開始前に被相続人の子が死亡している場合、代襲相続人の有無も確認しなければならないため、必ず相続人全員の戸籍謄本を揃えてください。

被相続人よりも先に亡くなっている子がいる場合

被相続人に子が相続開始前に亡くなっているときは、次の書類が必要になります。

<必要書類>

- 被相続人よりも先に死亡した子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

被相続人よりも先に死亡した子がいるときは、代襲相続人の有無および代襲相続人の人数を確認するために、死亡した子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得しなければなりません。

代襲相続人は相続人の地位を承継する人をいい、相続開始前に死亡した相続人に子(被相続人の孫)が複数人いるときは、それら全員が代襲相続人となります。

被相続人に子がいない場合

被相続人に子がいない場合、被相続人の直系尊属が相続開始時点で存命かどうかで取得する書類が変わります。

<必要書類>

〇片方の親が亡くなっている場合

- 亡くなった親の死亡が記載されている戸籍謄本

〇父母が亡くなっており、祖父母が存命である場合

- 被相続人の父母の死亡が記載されている戸籍謄本

- 先に亡くなっている祖父母がいるときは死亡が記載されている戸籍謄本

被相続人に子がいないときは、被相続人の両親が法定相続人となり、片方の親が先に亡くなっている場合には、死亡事実を確認できる戸籍謄本が必要です。

代襲相続は配偶者や親が死亡した際には発生しないため、片方の親が相続前に亡くなっているときの相続人は、存命であるもう片方の親のみとなります。

両親が先に亡くなっているケースでは、両親の直系尊属である祖父母が法定相続人となるため、両親の死亡事実が確認できる戸籍謄本を取得してください。

また、祖父母が法定相続人となる場合において、先に亡くなっている祖父母がいるときは、死亡事実が確認できる戸籍謄本の取得も必要です。

相続開始時点で被相続人に子と両親がいない場合

被相続人に子がおらず、両親を含む直系尊属が先に亡くなっているときは、次の書類が必要になります。

<必要書類>

〇共通書類

- 両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

- 直系尊属の死亡が記載されている戸籍謄本

(120歳を超える場合は必要ないとみなされる)

〇被相続人の兄弟姉妹のうち、先に亡くなっている人がいる場合

- 亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

〇亡くなった兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪が先に亡くなっている人がいる場合

- 亡くなった甥姪の死亡が記載されている戸籍謄本

被相続人に子がいない場合で、両親が先に亡くなっているときは、祖父母など直系尊属が相続人になるため、直系尊属の戸籍謄本を取得する必要があります。

ただし、人間の寿命は120歳程度が限界とされていますので、120歳を超える直系尊属に関する戸籍謄本については、取得しなくても問題ありません。

第3順位である被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるときは、相続開始時点で存命の兄弟姉妹を特定するために戸籍謄本を取得します。

先に亡くなっている兄弟姉妹がいるときは、出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。

先に亡くなっている兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)は代襲相続人となりますが、代襲相続人になる甥姪も相続開始前に死亡している場合には、死亡事実が確認できる戸籍謄本を取得してください。 甥姪の子は、代襲相続人の地位を代襲する「再代襲」が認められていないため、相続開始時点で甥姪が死亡しているケースであっても、甥姪の子は代襲相続人の地位を引き継げません。

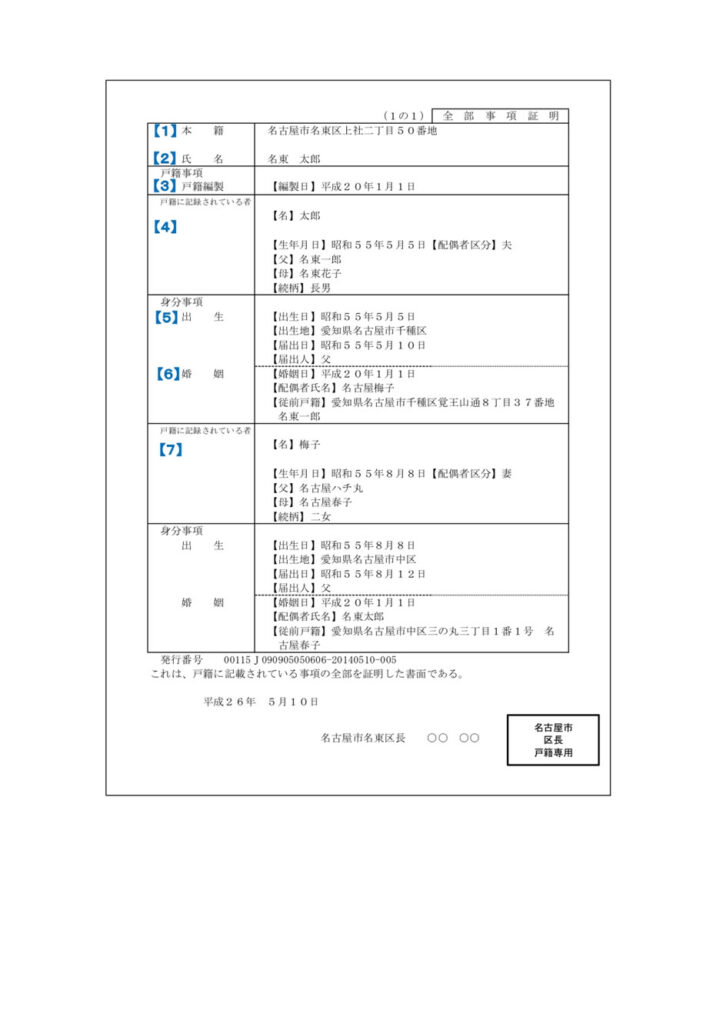

戸籍謄本の見方

普段の生活で戸籍謄本を見る機会はほとんどありませんので、こちらの章で戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の見方と、記載されている用語の意味を確認してください。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の見本

戸籍謄本を取得する場合、「戸籍全部事項証明書」が発行されます。

戸籍全部事項証明書は電算化した後の名称で、記載されている内容は戸籍謄本と同じです。

出典:名古屋市名東区

https://www.city.nagoya.jp/meito/page/0000064593.html

戸籍謄本の各項目の解説

法律用語は誤って認識されているものもありますので、戸籍謄本に記載されている項目の意味は正しく理解してください。

【1】本籍

本籍は、戸籍を特定するための行政区画・土地の名称・地番をいいます。

本籍地は引っ越ししても変更しないことも多いため、住所地と違う場所に本籍地がある方もいます。

【2】氏名

【2】に記載される「氏名」には、筆頭者の氏名が記載されています。

筆頭者は戸籍の最初に記載される人をいい、配偶者や子どもがいる場合、戸籍に記載されている人全員が筆頭者の氏を名乗ります。

現在の日本では、日本人同士が婚姻届を出すときは一方の氏を名乗るため、「氏名」の項目には選択した氏の方が筆頭者となります。

なお、筆頭者が亡くなった場合でも、戸籍における筆頭者は変わりません。

【3】 戸籍事項・戸籍編製

戸籍事項欄には、その戸籍の編成・消除・改製・氏の変更などに関する事項が記載されます。

戸籍編製は新しい戸籍を作ることをいい、作成された日付が編製日になります。

戸籍の電算化で戸籍謄本の様式が変更したことに伴い、新しく作られた戸籍については「戸籍改製」と表示されます。

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までを確認できる戸籍謄本が必要となるので、改製する前の戸籍である「改製原戸籍謄本」についても取得しなければなりません。

【4】戸籍に記録されている者

「戸籍に記録されている者」では、その戸籍に入っている人の名前や生年月日、続柄などの情報が記載されています。

被相続人である父が亡くなった場合、相続人の戸籍謄本では、父の欄に被相続人の氏名、続柄の欄には長男や長女などと記載されています。

【5】出生

出生地は、生まれた場所をいいます。

病院で生まれた方であれば、出生地は住民票の住所地ではなく、病院の所在地(最小行政区まで)が記載されています。

届出日は、出生届を役所に提出した日、届出人は届出をした人をいいます。

【6】婚姻

婚姻日は、婚姻届を提出した日をいい、結婚相手である配偶者の氏名が記載されます。

従前戸籍は、現在の戸籍に入る前の戸籍をいい、戸籍を遡るときは従前戸籍を確認することになります。

【7】2人目以降の項目

戸籍に筆頭者以外の人がいる場合、その方々の身分事項が【7】に記載されています。

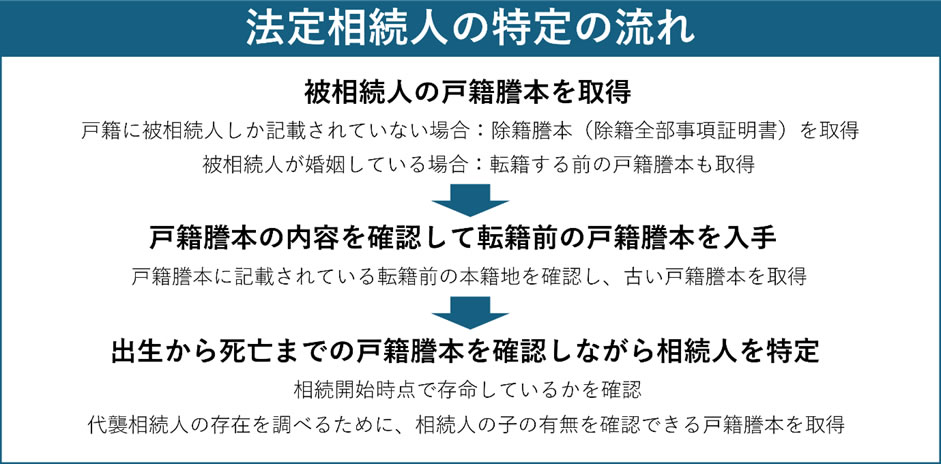

法定相続人を特定する方法

必要な戸籍謄本がすべて揃っていないと法定相続人全員を特定できませんので、相続人調査で法定相続人を特定する際の流れをご紹介します。

被相続人が死亡した時点の戸籍謄本を入手する

相続が発生しましたら、最初に被相続人の戸籍謄本を取得してください。

戸籍に被相続人しか記載されていない場合には、除籍謄本(除籍全部事項証明書)を取得することになります。

除籍謄本は、除籍簿の全員について証明するもので、除籍簿の一部の人について証明するものは除籍抄本(除籍個人事項証明書)といいます。

被相続人が婚姻しているときは新しい戸籍が作られますので、転籍する前の戸籍謄本も取得しなければなりません。

子など、相続開始時点で相続人に該当する人が特定できている場合は、該当者全員の戸籍謄本も取得してください。

戸籍謄本の内容を確認して転籍前の戸籍謄本を入手する

被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までの連続したものが必要となるので、戸籍謄本に記載されている転籍前の本籍地を確認し、古い戸籍謄本を取得します。

戸籍は、法律の改正で新しい様式の戸籍に作り変えることがあり、本籍地を動かしてない場合でも、戸籍が作り変わったタイミングで古い戸籍からは除籍されています。

戸籍の電算化は平成に入ってから実施されていますので、必要に応じて改製原戸籍謄本(かいせいはらこせきとうほん)を取得してください。

出生から死亡までの戸籍謄本を確認しながら相続人を特定する

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しましたら、戸籍謄本に記載されている相続人を確認します。

相続人が転籍しているときは、転籍後の戸籍謄本を取得し、相続開始時点で存命しているかを確認します。

相続人が被相続人よりも先に死亡しているときは、代襲相続人の存在を調べるために、相続人の子の有無を確認できる戸籍謄本を取得してください。

戸籍謄本の取得方法

戸籍謄本を取得するためには請求手続きが必要であり、1通ごとに費用がかかります。

本籍地がある市区町村に戸籍謄本の請求書を提出

戸籍謄本を取得する場合、本籍地の市区町村に対して請求書(申請書)を提出することになります。

請求書の名称は市区町村によって異なり、様式は窓口用と郵送用に分かれていますので、使用する請求書を間違えないよう注意してください。

現在の戸籍は電子情報で管理されていますので、戸籍謄本を取得するときは「戸籍全部事項証明書」の発行請求を行います。

戸籍抄本を請求したときは、「戸籍個人事項証明書」が発行されますので、必要に応じて本籍地がある役所に手続きを行ってください。

戸籍謄本等の広域交付制度

令和6年(2024年)3月1日から、戸籍謄本等の広域交付制度が開始されました。

戸籍謄本等の広域交付制度は、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書を請求できる制度です。

本籍地が遠くにある方でも、住んでいる場所の市区町村の窓口で戸籍謄本等を取得できるようになりましたが、請求者は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られます。

郵送や第三者による請求は認められておらず、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍については広域交付制度の対象外です。

戸籍謄本の請求書に記載する内容

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得する場合には、次の事項を記載します。

<記載事項>

- 本籍(対象者)

- 氏名(対象者)

- 生年月日(対象者)

- 筆頭者の氏名

- 取得する証明書の種類

- 請求者の住所

- 請求者の氏名

- 請求者の生年月日

- 対象者と請求者の関係性

- 戸籍謄本の使い道

相続人である子が被相続人の戸籍謄本を取得する場合には、対象者である被相続人の本籍等を記載します。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)だけでなく、改製原戸籍謄本も必要になるときは、一緒に請求することも可能です。

戸籍謄本を請求する理由が明らかでない場合、説明や追加の資料の提示・提出が求められることがあるため、使い道はできるだけ詳細に記載してください。

戸籍謄本の請求手続きができる人

戸籍謄本は、戸籍の名欄に記載がある人であれば請求することが可能です。

戸籍の名欄に記載がない人でも、対象者の配偶者・直系尊属・直系卑属であれば戸籍謄本を請求できます。

それ以外の人が戸籍謄本を請求する際は、家族であったとしても委任状が必要になります。

戸籍謄本を請求する場所

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村に請求します。

相続開始時点の戸籍謄本を取得する場合には、本籍地がある市区町村に請求することになりますが、転籍前の戸籍は、以前本籍地が所在した市区町村に請求しなければなりません。

同じ市区町村内で本籍地を変更していたときは、同じ役所で転籍前の戸籍も取得することが可能です。

一方、他の市区町村から転籍した人については、戸籍謄本に記載されている転籍前の市区町村を確認し、その市区町村に対して戸籍謄本を請求してください。

戸籍謄本の請求手続きの必要書類

役所の窓口で戸籍謄本を請求する際は、次の書類を用意してください。

<戸籍謄本の請求で用意する書類>

- 戸籍証明等請求書(窓口用)

- 請求者の本人確認ができるもの

(運転免許証、パスポート、個人番号カード) - 対象者と請求者の関係がわかる戸籍謄本等

- 委任状

(本人、配偶者、直系血族以外が請求する場合)

請求する際の注意点

戸籍謄本を請求できる人は限られており、該当しない人が請求する場合には委任状が必要です。

被相続人や相続人が一定以上の年齢の場合、改製原戸籍謄本を取得しないと出生から死亡までの状況を確認することができないため、戸籍謄本の取得漏れには十分注意してください。

戸籍謄本等を取得する際にかかる手数料

戸籍謄本などを取得する場合、1通ごとに手数料が発生します。

| 種類 | 手数料(1通) |

|---|---|

| 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 |

| 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) | 450円 |

| 除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円 |

| 改製原戸籍謄本 | 750円 |

| 戸籍の附票の写し | 300円 |

被相続人の戸籍を取得する際、その戸籍の中で一部の人だけが死亡や婚姻等で除籍されているだけの場合には、除籍謄本ではなく、戸籍謄本を請求することになります。

相続手続きでは住所地の確認できる書類が必要になることもありますが、戸籍の附票で住所を確認することも可能です。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから現在までの住所が記録されています。

住民票は1つ前の住所までしか記載されていませんが、戸籍の附票であれば戸籍が作られてからの住所履歴を確認することができます。

請求先の市区町村が遠方にある場合

住民票は、住んでいる場所の市区町村で請求できるのに対し、戸籍に関する書類は基本的に本籍地の市区町村に請求しなければなりません。

広域交付制度の対象となる戸籍謄本については、住んでいる場所の市区町村で取得できるようになりました。

しかし、広域交付制度を利用できる人は限られており、相続人調査では広域交付制度の対象外の戸籍謄本等が必要になる場合もあります。

そのようなケースでは、郵送で戸籍謄本を請求することになりますが、窓口で請求する場合と用意する書類は異なるので注意してください。

<郵送で戸籍謄本を請求する際に用意する書類>

- 戸籍証明等請求書(郵送用)

- 住所が記載された本人確認書類の写し

(運転免許証、個人番号カードなど) - 返信用封筒

(住所・氏名を記入し、何通も請求する場合には余分に切手を同封すること) - 委任状

(代理人が請求する場合) - 手数料

(定額小為替)

郵送で戸籍謄本等を請求する際にかかる手数料は、定額小為替で支払わなければなりません。

定額小為替は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で購入できますが、定額小為替を1枚購入するのに200円かかります。

また、郵送の場合でも、手数料をクレジットカードで支払うことができる地域もあります。対象地域のサイトでご確認ください。

相続人調査を専門家に依頼すべきケース

相続人調査は、相続人が行うことも可能です。

しかし、次に該当するケースでは、専門家に相続人調査を依頼することも検討してください。

必要な戸籍の数が多い・古い戸籍も集めなければならない

相続人の数は家庭によって異なりますが、関係者が多いほど揃えなければならない戸籍謄本の数は増えます。

高齢者が亡くなった場合、被相続人よりも先に相続人が死亡していることもありますが、相続人である子や兄弟姉妹が亡くなっているときは、代襲相続人の有無も調べなければなりません。

市町村をまたいで転籍しているケースでは、以前本籍地を置いていた役所に戸籍謄本を請求する必要があります。

役所が遠方にあれば行くのも大変ですし、郵送で請求するときは必要書類をすべて揃えてないと返送してくれないので、すべての戸籍謄本を集めるのに時間がかかります。

相続人が明確でない・把握するのが難しい

被相続人が高齢かつ独身で亡くなった場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となりますが、兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、相続人を把握するのも苦労します。

たとえば、相続人全員が先に亡くなっているケースでは、すべての相続人に対する代襲相続人の有無を確認しなければなりません。

昔は兄弟姉妹が5人10人いる家庭も珍しくありませんでしたので、法定相続人の特定が難しいときは、専門家に一任した方がスムーズに相続手続きを行えます。

相続人が海外の人・海外にいる

相続人の判定に国籍は関係ないため、被相続人の配偶者が外国人でも相続人となります。

相続開始時点の所在地も相続権に影響しないので、海外に出国した相続人がいるときは、相続開始時点で存命であることを確認しなければなりません。

相続人の戸籍謄本は本人が取得するのが最も簡単ですが、海外から戸籍謄本を請求するのは大変ですので、本籍地が遠方にあるときは専門家に手続きを代行することを検討してください。

相続人と面識がない・連絡が取れない

一度も会ったことがない相続人と連絡を取るのは大変ですし、必要書類を求めるのも苦労します。

被相続人が複数回の婚姻を行い、それぞれの婚姻相手との間に子がいるときは、相続人同士で連絡が取りにくいこともあります。

相続手続きは関係書類がすべて揃っていないと行えませんので、そのようなケースでは手続きを専門家に任せた方が滞りなく進めることができます。

まとめ

相続人に該当する人がわかる場合でも、相続手続きをするためには戸籍謄本などの書類を揃えなければならず、戸籍謄本を取り寄せた際に相続人の存在を知ることもあります。

一部の相続人だけで取得する相続財産を決めることはできませんし、遺産分割協議が終わった後に相続人に該当する人が新たに判明した場合、再度遺産分割協議が必要になるなどのトラブルが生じます。

専門家に相続人調査を依頼する際には費用がかかりますが、相続人の関係が複雑な場合や、相続人の特定が難しいときは、トラブルを回避するためにも専門家に手続きを任せてください。

相続税に強い

税理士をご紹介します

- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい

- 相続税申告について何も分からない

- 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。

私たちの想い

相続後に、

遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。

その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。

例えば・・

- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある

- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる

- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など

実際に、

令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。

相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、

追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」

「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」

このサイトは、そんな想いで運営されています。