亡くなった人が所有していた自動車は、家族が乗り続ける場合だけでなく、売却や廃棄する際にも手続きが必要です。

相続財産である車は相続税の対象になりますし、相続税を計算する際には車の価値を算定しなければなりません。

本記事では、車を相続する際の手続きと、相続税評価額の計算方法について解説します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人の代表税理士(VSG相続税理士法人)。同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

近藤 洋司 税理士

VSG相続税理士法人横浜オフィスの代表税理士。

税理士になる前は不動産の仕事をしており「誰よりも不動産に詳しい税理士になる」という志のもと税理士になる。不動産の評価にとても強い。

自動車は相続税の課税対象

相続税は預貯金や不動産、有価証券に対して課されるイメージがありますが、車を相続する際にも相続税がかかることがあります。

車に相続税がかかる理由

相続税は、亡くなった人(被相続人)が保有していたすべての財産に対して課される税金です。

被相続人が日本に住んでいた場合、日本国内の財産はもちろんのこと、海外に所在する財産も相続税の対象となります。

墓地や墓石など、相続税がかからない非課税財産も存在しますが、車については課税対象財産に該当しますので、相続税を計算する際は車の価値を計算することが求められます。

なお、相続税には基礎控除額が設けられており、遺産の総額が基礎控除額に収まる場合、相続税はかかりません。

<相続税の基礎控除額の算式>

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって控除額が変動する特徴があります。

法定相続人が3人のご家庭の場合、相続税の基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となり、遺産が4,800万円を超えるときは、超過部分に対して相続税が課税されます。

相続税における車の価値(相場)は?

相続税を計算する場合、相続財産の相続税評価額を算定しなければなりません。

基本的には時価をベースに相続税を計算することになりますが、すべての相続財産の時価を算定するのは大変であるため、国は「財産評価基本通達」で財産の種類ごとに相続税評価額の計算方法を定めています。

たとえば、建物や土地は個別に評価方法が規定されているため、時価を確認する必要はありません。

車を含む一般動産については、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して相続税評価額を計算します。

「売買実例価額」は対象の動産が実際に取引された価額、「精通者意見価格」は専門家の知見を用いて算出した価格をいい、それらの金額を参考にして車を評価します。

車の価値は車種によって違いますし、同じ車種でも年式や走行距離などによっても価値が変動するため、相続税評価額を算定するのが難しいです。

相続人が算定した車の評価額と実際の価値に大きな開きがあった場合、税務調査で評価誤りが指摘される可能性もあるので気を付けてください。

車の相続税評価額の計算方法

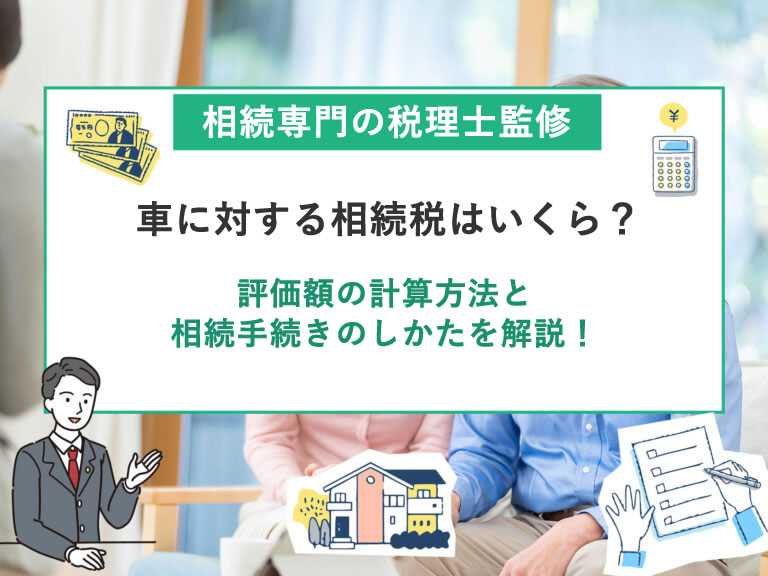

車の相続税評価額を算定する方法は4パターンありますので、それぞれの評価方法と計算する際の注意点を解説します。

評価方法①:中古車販売業者の買取価格相場

1つ目の評価方法は、中古車販売業者の買取価格相場を基に計算する方法です。

買取価格相場は、車を売却する際に業者が買い取ってくれる金額の相場をいいます。

広く流通している種類の車であれば、中古車販売業者のホームページ等で相続する車と類似する車の買取価格を確認することができます。

<車の相続税評価額を算定する際に必要な基本情報>

- 年式

- メーカー

- 車種

- グレード

- 走行距離

- 色

- 事故の有無

中古車販売業者の買取価格相場は、手軽に車の価値を調べられるのが大きなメリットです。

新車販売台数が多い車種であれば、古い車であっても買取価格を確認することができますし、条件を絞ることで実際に相続する車を売却するときに近い金額を知ることができます。

一方で、検索条件の絞り方を間違えると車の価値を正しく算定できませんし、同じ形式でも、傷が多い車や事故車については買取価格が大きく異なります。

あまり流通していない車の買取価格の相場は確認できないことが多く、類似する買取価格が存在したとしても、相続する車と条件が不一致の場合、相続税評価額としての妥当性が疑問視される恐れがあるので注意が必要です。

なお、類似する車の買取価格を見つけられない場合には、買取価格相場ではなく、他の評価方法を用いて評価額を算定してください。

評価方法②:車の売却代金

2つ目の評価方法は、車の売却代金を相続税評価額とする方法です。

相続して間もない段階で車を売却した場合、売却代金が時価となるため、売った金額を相続税評価額として用いることができます。

買取価格相場は類似する車の買取価格ですので、所有している車の価値と相違することも考えられますが、売却代金は実際に所有している車を売った金額ですので、特別な事情がなければ売却代金をそのまま相続税評価額にして問題ありません。

ただし、同族会社や親族などに車を売却した場合、意図的に売却代金を低く設定したと判断されることもあるため、市場価値と乖離した金額を売却代金として設定しないよう注意してください。

評価方法③:ディーラー等の査定額

3つ目の評価方法は、ディーラー等に車を査定してもらった額を相続税評価額とする方法です。

相続開始時点の時価を把握するためには、実際に価値を見積もってもらうことが確実なので、ディーラー等に査定依頼をして見積価格を出してもらうのも選択肢です。

流通量が少ない車は、中古車販売サイトで買取価格を確認できないケースもありますが、ディーラー等であれば珍しい車種でも価値を把握できます。

相続税の計算上では査定を依頼するデメリットは特段ありませんが、ディーラー等は車を買い取ることを目的に査定を行いますので、相続税の計算のみを目的に査定依頼をするのは断られる可能性があります。

また、査定後に買取申出の連絡が来ることも想定されますので、依頼する際は注意してください。

評価方法④:減価償却の計算を用いた評価

車の時価相場を算定するのが困難な場合には、購入金額から減価償却費を差し引いた額を相続税評価額とする方法があります。

一般動産は、売買実例価額や精通者意見価格等を参考にしながら評価額を算出するのが原則です。

しかし、売買実例価額等が明らかでない動産については、動産と同種および同規格の新品の課税時期における小売価額から、製造から課税時期までの期間の償却費を控除した額を相続税評価額とすることも認められています。

たとえば、相続開始時点における車の新車価格が200万円の場合、200万円から所有期間に応じた減価償却費相当額を差し引いた額が相続税評価額となります。

減価償却を用いた評価方法は最終的な手段ですので、基本的には先に紹介した評価方法①〜③を用いて評価額を算定してください。

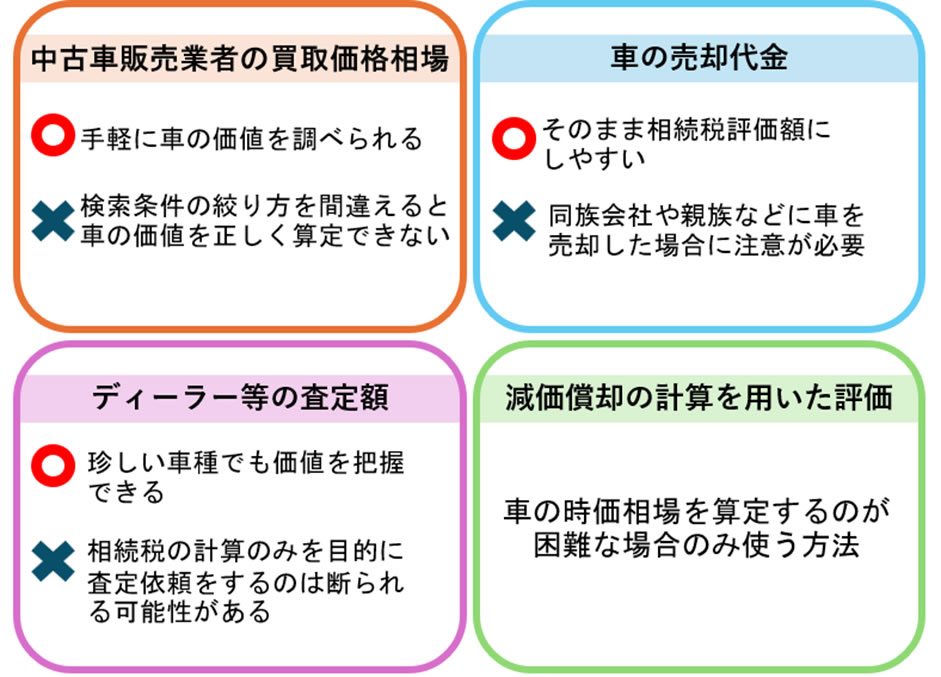

相続する車の所有者の調べ方

家族で使っている車は、誰の名義になっているか確認してください。

被相続人が車の名義人になっている場合、名義変更手続きおよび相続税の計算が必要となるので、車の所有者の調べ方をご紹介します。

車の所有者の確認方法

車の所有者は、「自動車検査証(車検証)」で確認します。

自動車検査証は、車の所有者などを証明する書類で運輸支局等から交付されます。

<自動車検査証で確認できる主な事項>

- 自動車登録番号

- 車台番号(車体番号)

- 使用者の氏名

- 所有者の氏名

- 形式

- 初度登録年月

車の相続税評価額を計算する際には、形式などの情報が必要になりますが、自動車検査証があれば、それらの情報を確認することができます。

以前は紙で交付されていた自動車検査証ですが、普通自動車については令和5年(2023年)から電子化されたので、現在は電子車検証が交付されています。

電子車検証には所有者の記載がないため、自動車検査証記録事項や車検証閲覧アプリで車両所有者を確認してください。

自動車検査証記録事項は、電子車検証のICタグに記録されている情報が記載されているものです。

電子車検証を交付する際に渡されますが、自動車検査証記録事項が手元にないときは、車検証閲覧アプリで確認できます。

車検証情報閲覧アプリは、車検証情報だけでなく、リコール情報などの車検証情報以外の情報も確認できますので、必要に応じてアプリをダウンロードしてください。

軽自動車は、令和6年(2024年)から自動車検査証が電子化されており、こちらも電子車検証では所有者を確認することはできないため、自動車検査証記録事項または車検証閲覧アプリで車両所有者を確認してください。

<紙車検証>

<電子車検証>

出典:自動車検査登録総合ポータルサイト

車の所有者が被相続人の場合

車の所有者が被相続人だった場合、名義変更手続きをしなければなりません。

名義変更しないまま車を売却することはできませんし、亡くなった人の名義のまま運転していた場合、保険が適用されない可能性があるので、速やかに車を引き継ぐ相続人の名義に変えてください。

相続税の計算する際は、車の相続税評価額を算定し、相続税が発生するか確認します。

中古車販売業者の買取価格相場を調べるときは、車の形式や初度登録年月などが必要となりますので、自動車検査証の情報を基に検索を絞って相場を調べてください。

車のローンが残っている場合(所有者が違う場合)

自動車検査証には、所有者と使用者の記載があり、ローンを組んで自動車を購入した場合、車の所有者がローン会社の名義となっていることがあります。

通常、所有者ではない財産は相続税の計算に含める必要はありませんが、ローンを完済するまでローン会社が車の所有権を有する「所有権留保」となっている場合、その車は相続財産になると考えられます。

ただし、相続開始時点でローン残高がある場合、ローン残高をマイナス財産として相続税の計算に含めます。

相続財産は預貯金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金や未払金などのマイナス財産もありますので、ローンを組んで購入した車の所有者がローン会社であるときは、車の相続税評価額をプラス財産、ローン残高をマイナス財産として計上してください。

リース契約で車を使っていた場合

カーリースは、リース会社が販売店から車を購入し、顧客に車を一定期間貸し出すサブスクリプションサービスです。

車を購入して利用する場合、車の本体価格だけでなく、車検費用などの支出が発生しますが、カーリースはリース代を毎月支払えば、定額で車を利用できるメリットがあります。

一方、カーリースのデメリットとしては、原則中途解約が認められておらず、契約満了時には車を返却しなければなりません。

被相続人がリース契約により車を利用していたときは、リース契約の内容等によって相続税評価額の算定方法が変わりますので、具体的な評価のしかたは専門家にお尋ねください。

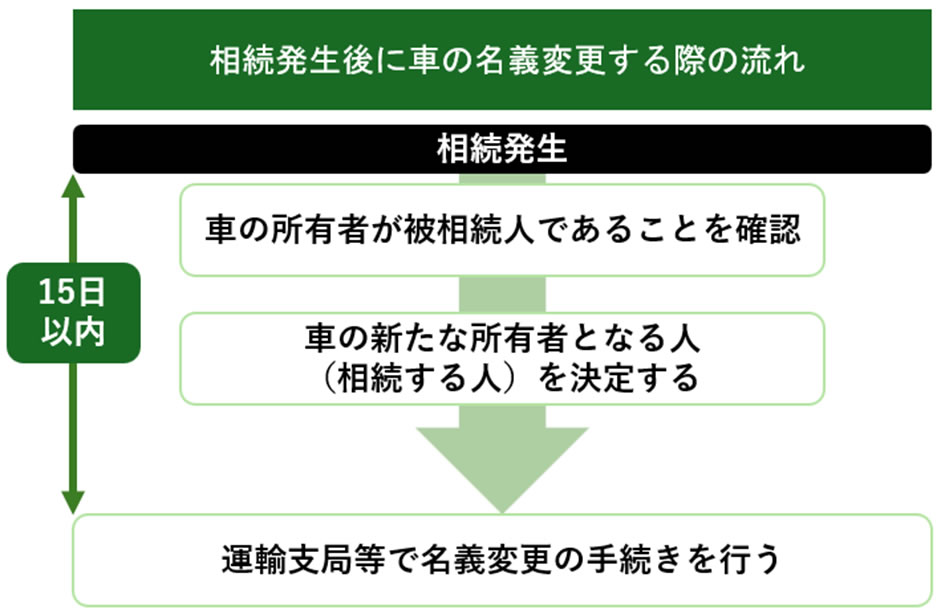

相続発生後に車の名義変更する際の流れと必要書類

車の名義を変更する際に必要となる書類は多いので、手続きする前に用意すべき書類を確認してください。

車の所有者が被相続人であることを確認

相続が発生しましたら、相続税の有無に関係なく、被相続人が保有する財産をすべて確認してください。

車の名義は自動車検査証で確認することになりますが、自動車検査証は携帯する必要があるため、ダッシュボードに保管されていることが多いです。

遺産にはプラス財産だけでなく、マイナス財産もありますので、車のローンが残っていたときは、相続人のいずれかが被相続人の代わりにローンを返済することになります。

車の名義変更は15日以内

車の所有者が亡くなった場合、名義変更手続きとして「移転登録」を行わなければなりません。

移転登録は、道路運送車両法第13条で定められている手続きで、所有者が変更する事由が生じた日から15日以内に申請をする必要があります。 名義変更するケースとしては売買や贈与などがありますが、相続が発生した際も同様に名義変更手続きが必要です。

車の名義変更をしないとどうなる?

相続が発生した場合、所有者が死亡した状態のままになるので、相続人の名義に変更しないと売却や廃棄をすることができません。

亡くなった人のままの名義で車を運転し、事故が発生した場合、加入していた保険が適用されない可能性があります。

民間の任意保険は、契約で保険適用範囲が定められていますが、相続後に名義変更の手続きをしなかったことで保険適用外になることもあるため、相続する人が決まりましたら速やかに手続きをしてください。

車の新たな所有者となる人(相続する人)を決定する

相続人には遺産を取得する権利がありますが、取得財産は遺産分割協議で決めることになります。

遺産分割協議は、遺産をどのように分割するのか話し合うことをいい、すべての相続人が合意しないと遺産分割協議書を作成することはできません。

遺産分割協議書は車の名義変更だけでなく、不動産や銀行口座の名義変更等でも使用しますので、できるだけ早い段階で話し合い、協議書を作成することが望ましいです。

運輸支局等で名義変更の手続きを行う

車を引き継ぐことになった相続人は、運輸支局等で相続手続きを行うことになります。

手続きする場所は、普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会です。

自家用車でも、普通自動車と軽自動車では手続きする場所が違うので注意してください。

車の相続で名義変更をする際の必要書類

車を相続する際に必要な書類は、相続する人や申請手続きをする人によって変わります。

単独相続(相続人のうち1人が相続する場合)

複数の相続人の中の1人が車を相続する場合、次の書類を用意してください。

<必要書類等>

| ① | 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書) ※被相続人の死亡が確認できるもの |

| ② | 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書) |

| ③ | 遺産分割協議書 ※相続人全員が実印を押印しているもの |

| ④ | 新所有者の実印 |

| ⑤ | 新所有者の印鑑証明書 ※発行から3か月以内のもの |

| ⑥ | 自動車保管場所証明書(車庫証明書) ※被相続人と相続人が同居している場合は不要 |

| ⑦ | 自動車検査証(車検証) |

共同相続

車は複数人で所有することが認められています。

共同相続で必要となる書類は、基本的に1人で相続するケースと同じですが、印鑑証明書は相続する人全員分が必要になるので注意してください。

<必要書類等>

| ① | 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書) ※被相続人の死亡が確認できるもの |

| ② | 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書) |

| ③ | 遺産分割協議書 ※相続人全員が実印を押印しているもの |

| ④ | 新所有者の実印 |

| ⑤ | 新所有者の印鑑証明書 ※発行から3か月以内のもの |

| ⑥ | 自動車保管場所証明書(車庫証明書) ※被相続人と相続人が同居している場合は不要 |

| ⑦ | 自動車検査証(車検証) |

代表相続人が相続手続きをする場合

代表相続人が車の相続手続きを行う場合、先に紹介した書類等に加え、委任状に関する書類等を用意することになります。

<必要書類等>

| ① | 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書) ※被相続人の死亡が確認できるもの |

| ② | 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書) |

| ③ | 遺産分割協議書 ※相続人全員が実印を押印しているもの |

| ④ | 新所有者の印鑑証明書 ※発行から3か月以内のもの |

| ⑤ | 自動車保管場所証明書(車庫証明書) ※被相続人と相続人が同居している場合は不要 |

| ⑥ | 自動車検査証(車検証) |

| ⑦ | 申請相続人の印鑑証明書 ※発行から3か月以内のもの |

| ⑧ | 相続人の実印が押印された委任状 |

車の相続手続きを行う際の注意点

自家用車でも、普通自動車と軽自動車では手続きに必要な書類は異なりますし、車の保険の名義変更手続きもしなければなりません。

軽自動車の相続手続きで用意する書類

軽自動車は軽自動車検査協会で相続手続きを行うことになりますが、用意すべき書類は普通自転車とは違います。

普通自動車は遺産分割協議書(遺言書)が必要ですが、軽自動車については遺産分割協議書が不要です。

<軽自動車の相続手続きで必要になる書類等>

| ① | 所有者が亡くなった事実と新しい所有者が相続人であることが確認できる書類 ・被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書) ・相続人の戸籍謄本(全部事項証明書) |

| ② | 自動車検査証(車検証) |

| ③ | 新使用者の住所を証する書面(発行から3か月以内のもの) ・住民票の写しまたは印鑑証明書 |

| ④ | 自動車検査証変更記録申請書 |

| ⑤ | 申請依頼書 ※新しい使用者以外が手続きする場合 |

車の時価が100万円以下の場合は手続きが簡略化される

相続による移転登録を行う場合、戸籍謄本や遺産分割協議書など、数多くの書類を揃えなければなりません。

しかし、相続する自動車の価格が100万円以下のときは、「遺産分割協議成立申立書」を使用することで、戸籍謄本等の提出書類を一部省略できます。

<遺産分割協議成立申立書を用いて名義変更する際に用意する書類等>

| ① | 所有者が亡くなった事実と新しい所有者が相続人であることが確認できる書類 ・被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書) ・相続人の戸籍謄本(全部事項証明書) |

| ② | 自動車検査証(車検証) |

| ③ | 新所有者の印鑑証明書 ※発行から3か月以内のもの |

| ④ | 新所有者の実印 |

| ⑤ | 相続する車の価格が100万円以下であることを確認できる書類 ・査定協会発行の査定書、査定価格が確認できる資料など |

| ⑥ | 自動車保管場所証明書(車庫証明書) ※被相続人と相続人が同居している場合は不要 |

| ⑦ | 遺産分割協議成立申立書 |

| ⑧ | 相続人の実印が押印された委任状 ※代理人が手続きする場合 |

車の保険契約も要変更

相続した車に引き続き乗る場合、自動車保険の名義変更も必要です。

自賠責保険については、契約している保険会社に連絡し、指示された書類等を用意して名義変更手続きを行ってください。

任意保険は、加入している保険会社によって手続き方法が異なるため、保険代理店などに連絡して手続きのしかたを確認してください。

まとめ

被相続人が所有者となっている車は、名義変更手続きはもちろんのこと、保険契約の変更も必要です。

交通事故が発生した場合、車の名義変更をしていなかったことで保険が適用されないこともあるため、早めに名義変更手続きを行ってください。

相続税においては、車も課税対象財産ですので、相続税評価額を算出することが求められます。

相続手続きのしかたや、相続税評価額の計算方法がわからない場合は、専門家に相談の上、必要に応じて手続きを依頼してください。

相続税に強い

税理士をご紹介します

- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい

- 相続税申告について何も分からない

- 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。

私たちの想い

相続後に、

遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。

その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。

例えば・・

- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある

- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる

- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など

実際に、

令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。

相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、

追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」

「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」

このサイトは、そんな想いで運営されています。