亡くなった人と養子縁組をしていた人(養子)は、法定相続人として遺産を取得することができます。

相続税は法定相続人の数によって基礎控除額などが決まるため、養子縁組を活用して相続税を節税することも可能ですが、沢山の人を養子にしてしまうと、本来の相続人との間で相続トラブルになることもあるので注意が必要です。

本記事では、養子縁組制度の概要と相続税の節税効果、養子縁組をする際の注意点について解説します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人の代表税理士(VSG相続税理士法人)。同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

三ツ本 純 税理士

相続専門の税理士(VSG相続税理士法人)。税理士業界に就職した後、10年以上相続税の専門税理士として活動、これまで600件以上の相続税申告に関わっている。横浜出身。書籍「令和3年度版 プロが教える! 失敗しない相続・贈与のすべて (COSMIC MOOK)」など

養子縁組の仕組みは?

養子縁組は、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度をいいます。

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり、適用する制度によって得られる法律上の効果は異なります。

普通養子縁組

普通養子縁組は、養子縁組をした後も実親子関係が存続する養子縁組です。

一般的に、養子縁組は普通養子縁組のことをいい、普通養子縁組を結んだ場合、養親と養子は法律上の親子となります。

普通養子縁組で得られる効果

普通養子縁組を行った場合の主な効果は次の通りです。

<普通養子縁組による主な効果>

- 法律上の親子になる

- 養親と養子は互いに扶養義務を負う

- 養子の氏は養親の氏に変更

- 養親が死亡した場合、養子は養親の相続人になる

- 養子が死亡した時点で養子に子や孫などがいない場合、養親が養子の相続人となる

養子となった人は、基本的に実子と同じ扱いになるので、養親が亡くなった際には相続人になります。

一方、親子関係になったことで互いに扶養義務が生じますので、一方が生活に困窮した際には経済的に援助しなければなりません。

普通養子縁組の要件

普通養子縁組をするためには、年齢などの要件を満たしている必要があります。

- 市区町村への届出

- 養親本人と養子本人の合意

- 養親は20歳以上

- 養子が15歳未満の場合、親権者などの養子の法定代理人が養子本人に代わって養子縁組に合意する必要がある

- 養親または養子に配偶者がいるときは、原則配偶者の同意が必要

養親となる人は20歳以上でなければならず、年上の人を養子にすることはできません。

民法改正で令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、養親の対象年齢は引き下げられていないため、現在も20歳にならないと養親にはなれないので注意してください。

普通養子縁組は当事者が合意すれば、原則養子縁組を結ぶことができます。

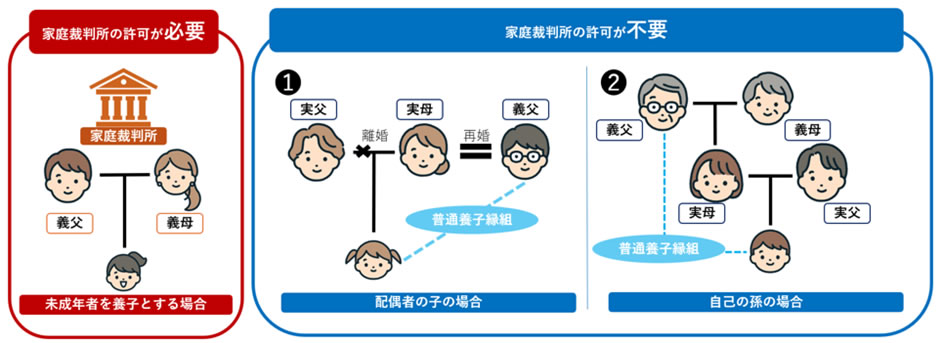

未成年者を養子とする際は、養子が配偶者の子や孫など、自己の孫などであれば家庭裁判所の許可は不要ですが、それ以外の場合は市区町村への養子縁組の届出をする前に、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

普通養子縁組は離縁が可能

普通養子縁組は、養子縁組を結んだ後に離縁することも認められています。

離縁は養親子関係を解消することをいい、養親と養子が同意すれば離縁できます。

また、養親または養子に養子縁組を継続することが難しい重大な事由などがある場合には、家庭裁判所に離縁の訴えを提起して、離縁することも可能です。

特別養子縁組

特別養子縁組は、色々な事情で実親と暮らすことができない子どもに新たな養親子関係を築くことで、健全な養育を図ることを目的とする制度です。

特別養子縁組を結んだ場合には、普通養子縁組以上に強固な親子関係が成立します。

特別養子縁組で得られる効果

特別養子縁組の主な効果は次の通りです。

<特別養子縁組による主な効果>

- 法律上の親子になる

- 実親の親子関係は解消される

- 養子は養親の嫡出子となる

- 養子は養親の嫡出子となる

- 養子の氏は養親の氏に変更

- 養親が死亡した場合、養子は養親の相続人になる

- 養子が死亡した時点で養子に子や孫などがいない場合、養親が養子の相続人となる

基本的な効果は普通養子縁組と同じですが、特別養子縁組を結んだ場合、養子となった人と実親の親子関係は解消されます。

「嫡出子」は、婚姻関係にある夫婦から生まれた子をいい、特別養子縁組で養子となった子は、法律上において養親の嫡出子となります。

特別養子縁組の要件

特別養子縁組を結ぶことができるのは、次の要件をすべて満たす場合のみです。

<特別養子縁組の主な要件>

- 養親の要件

- 養子の要件

- 実親の同意

- 6か月間の監護

- 家庭裁判所での手続き

特別養子縁組の養親となれるのは配偶者のいる人に限られ、夫婦共同で縁組をする必要があります。

養親の年齢は、夫婦の一方が25歳以上、もう一方は20歳以上でなければなりません。

養子となる人は、原則として15歳未満でなければ特別養子縁組を結ぶことができず、養子となる人の実父母の同意が必要です。

ただし、実父母が意思表示をできない場合や実父母の虐待、悪意の遺棄など、養子となる人の利益を著しく害する事由がある場合には、実父母の同意は不要です。

特別養子縁組を結ぶ際は、養親となる方が養子となる人をあらかじめ6か月以上監護する必要があります。

家庭裁判所が監護の状況等を考慮した上で、特別養子縁組の成立を決定することになります。

特別養子縁組は原則離縁不可

特別養子縁組を結んだ場合、原則は離縁することはできません。

だだし、養親が虐待を行っているなどの状況にあるときは、例外的に家庭裁判所の審判で離縁が認められることもあります。

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

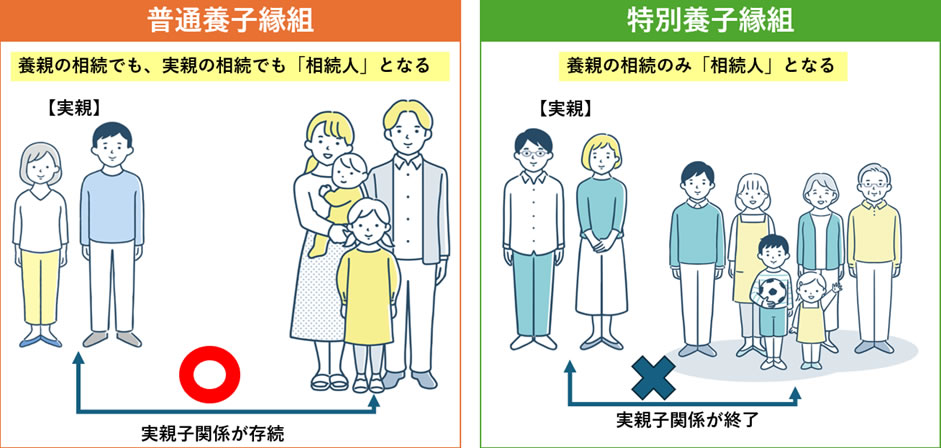

普通養子縁組は、養子縁組をした後も実親との関係が継続するのに対し、特別養子縁組は成立すると実親との親子関係は消滅します。

戸籍の続柄は、普通養子縁組を結んだときは「養子」と記載されますが、特別養子縁組の場合は、「長男」や「長女」などといった形で記載されます。

養子縁組する際の年齢要件は特別養子縁組の方が高く、特別養子縁組は養親となる人に配偶者がいないと縁組を結べないなど、特別養子縁組を成立させるための要件は厳しいです。

また、普通養子縁組は養親・養子が同意すれば縁組後に離縁することも可能ですが、特別養子縁組は基本的に縁組をした後に離縁することは難しいです。

養子縁組をした場合の法定相続人は?

相続税法において、相続に関するルールは基本的に民法と同じですが、養子の扱いは民法とは異なる部分があるので注意してください。

養子も法定相続人になる

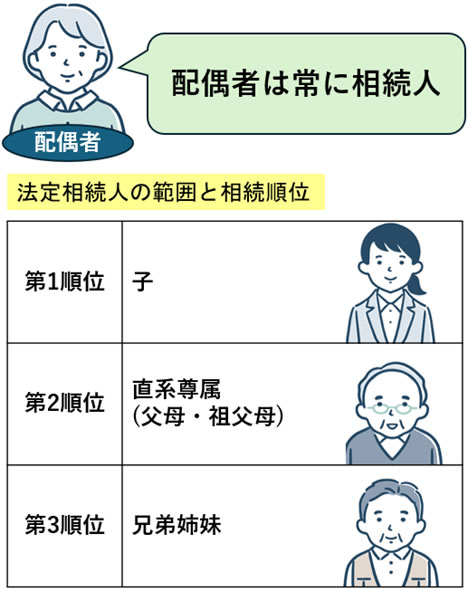

法定相続人になるのは、配偶者および相続開始時点で最も相続順位が高い人です。

配偶者は、他の相続人に関係なく法定相続人となり、配偶者以外の相続順位は次の通りです。

たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者と第1順位である子が法定相続人となります。

養子については、民法第809条(嫡出子の身分の取得)で、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得すると規定されていますので、相続開始時点で被相続人に養子がいるときは、その養子も法定相続人となります。

また、普通養子縁組と特別養子縁組のどちらで養子縁組を結んだとしても、養親の法定相続人になる点では同じですので、実子と同じ立場で遺産を取得する権利が与えられます。

第2順位以降の人は、被相続人に子がいないときは相続人になれる可能性がありますが、被相続人に養子がいるときは最も相続順位の高い立場にはならないため、法定相続人にはなれません。

法定相続人の数え方

法定相続人の数は、相続が発生した時点の状況で判断します。

相続開始時点で配偶者と子3人(実子1人、養子2人)がいる場合、民法上の法定相続人は4人です。

相続開始時点で、被相続人よりも先に亡くなっている法定相続人がいるときは、子の子が代襲相続人として相続人の地位を引き継ぎます。

養子が養親である被相続人よりも先に亡くなったときは、養子の子が養子縁組をした後に出生した子であれば、養子の代襲相続人となれます。

しかし、養子縁組をする前に出生した養子の子については、原則被相続人の相続において養子の代襲相続人にはなりません。

相続税法上の養子の取扱い

相続税は、民法を基に判断するものも多いですが、次の項目については相続税法と民法で法定相続人の数え方が異なります。

<法定相続人の数え方が異なるケース>

- 相続税の基礎控除額

- 生命保険金の非課税限度額

- 死亡退職金の非課税限度額

- 相続税の総額の計算

上記の計算を行う場合、被相続人に実子がいるときの養子の数は1人が上限で、被相続人に養子がいないときの養子の数は2人が上限です。

たとえば被相続人に実子1人と養子2人がいる場合、民法上の法定相続人の数は3人ですが、相続税の基礎控除額などを計算する際は、法定相続人の数を2人(実子1人、養子1人)としてカウントしなければなりません。

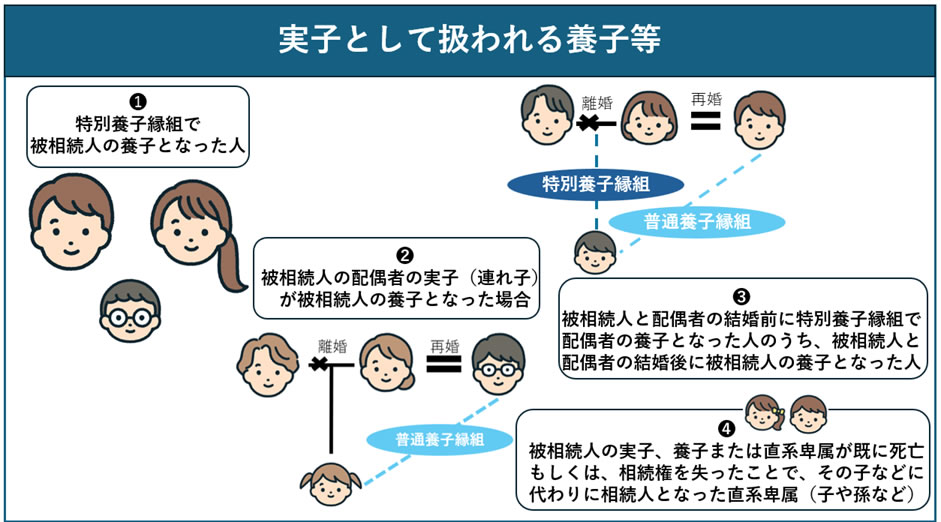

ただし、次のいずれかに当てはまる養子等は相続税法上も実子として扱われますので、被相続人に養子がいるときは、法定相続人の数え方に気を付けてください。

<実子として扱われる養子等>

- 特別養子縁組で被相続人の養子となった人

- 被相続人の配偶者の実子(連れ子)が被相続人の養子となった場合

- 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組で配偶者の養子となった人のうち、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人

- 被相続人の実子、養子または直系卑属が既に死亡もしくは、相続権を失ったことで、その子などに代わりに相続人となった直系卑属(子や孫など)

養子縁組をするパターンと相続税への影響

養子縁組は年齢等の要件を満たせば孫などの親族だけでなく、第三者と結ぶことができますので、一般的に養子縁組を結ぶケースと、ケースごとの相続税法における養子の扱いをご紹介します。

再婚相手の連れ子を養子にした場合

普通養子縁組で養子となった人は、相続税の計算でカウントできる人数に制限がかかります。

しかし、被相続人が再婚し、再婚相手の実子を被相続人の養子にした場合、その養子となった連れ子は相続税法上でも実子として取り扱われますので、人数制限の対象から除かれます。

結婚相手の両親と養子縁組をした場合

配偶者の両親は、結婚した時点で義理の父母になりますが、婚姻によって相続人になるのは配偶者だけなので、義理の両親の相続人にはなりません。

結婚した配偶者の両親と養子縁組をした際は、実子と同じ扱いになりますので、義理の両親が亡くなったときは法定相続人として遺産を引き継ぐことができます。

一方、相続税法上では養子の人数制限の対象となるため、他に養子縁組を結んだ人がいるときは、法定相続人の数に含まれないこともあります。

孫と養子縁組をした場合

普通養子縁組は、孫と結ぶこともできますので、相続税対策として孫を養子にする「孫養子」を活用するのも選択肢です。

ただし、孫養子は相続税法上の実子と扱われる養子には該当しないため、養子となった人が複数人いるときは法定相続人の人数制限の対象となります。

相続税対策で養子縁組をするメリットとは?

相続税は法定相続人の数が計算に影響を及ぼすため、養子縁組で法定相続人を増やすことで相続税を節税することができます。

法定相続人の増加で基礎控除額が大きくなる

相続税には基礎控除額があり、遺産が相続税の基礎控除額以内であれば相続税は課されません。

相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって変動し、法定相続人の数が多いほど基礎控除額は大きくなります。

<相続税の基礎控除額の計算式>

3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

被相続人の相続において、相続放棄をした人がいたとしても、基礎控除額の計算上は放棄がなかったものとしたときの人数で控除額を算出します。

養子も法定相続人となりますが、基礎控除額の計算において法定相続人の数にカウントできる養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までです。

したがって、数多くの人と養子縁組をしたとしても、養子の数だけ控除額が増えるわけでないので注意してください。

生命保険金の非課税控除額が増える

被相続人が保険契約を結び、被相続人の死亡が原因で支払われた保険金は、相続税の対象となります。

死亡保険金は相続財産ではありませんが、相続が発生したことで取得することになった財産であるため、「みなし相続財産」として相続税の計算に含めなければなりません。

ただし、死亡保険金に対しては非課税枠が設けられており、死亡保険金の額が下記の計算式で求めた非課税控除額以内であれば相続税は非課税です。

<死亡保険金の非課税控除額の計算式>

500万円×法定相続人の数=非課税控除額

法定相続人の数え方は相続税の基礎控除額と同じであるため、養子は被相続人に実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までを法定相続人の数に含めます。

法定相続人以外の人が取得した死亡保険金に対しては、非課税枠の適用はないため、非課税枠を活用するためには法定相続人が取得する必要があります。

死亡退職金の非課税控除額が増える

現職中に被相続人が死亡し、勤務先から支払われた死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

死亡退職金は死亡保険金と同様、非課税枠が設けられており、受け取った退職手当金等の額が非課税控除額以内であれば相続税はかかりません。

<死亡退職金に対する非課税控除額の計算式>

500万円 × 法定相続人の数=非課税控除額

法定相続人の数え方は、死亡保険金の非課税枠と同じです。

法定相続人の中に養子がいる場合、被相続人に実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までを人数としてカウントします。

なお、法定相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税控除額の適用がないので注意してください。

養子縁組を結ぶデメリット・注意点

養子縁組は相続税を節税できるメリットがある一方、相続全体で考えると、養子縁組を結ぶことが必ずしもプラスになるとは限りません。

法定相続人が取得できる一人当たりの相続財産が減少する

相続が発生した場合、法定相続人が話し合って「誰が」・「何を」・「どのように相続するか」を決めます。

法定相続人全員が合意すれば、遺産をどのような形で分けても問題ありません。

しかし、被相続人に養子がいれば相続人の数は増えますので、平等に分ける場合でも、法定相続人が取得できる一人当たりの相続財産の額は減ります。

実子と養子の相続権は同じですので、法定相続人が実子1人、養子2人の場合、3人が3分の1の財産を取得する権利を有しています。

実子の立場からすると、養子がいなければ遺産をすべて相続できたため、遺産分割協議では取得割合や相続する財産の種類を巡って揉めることも考えられます。

相続税の控除や非課税枠の計算で含められる数には制限がある

民法上は、何人と養子縁組を結んだとしても、全員に相続権が与えられますが、相続税法上においてカウントできる養子の数には制限があります。

法定相続人の数が増えたことで、相続税の計算にマイナスの影響が出ることは基本的にありません。

しかし、養子を増やし過ぎたことにより、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合、特例制度が適用できなくなるケースもあるので注意してください。

相続税の2割加算の対象になる場合がある

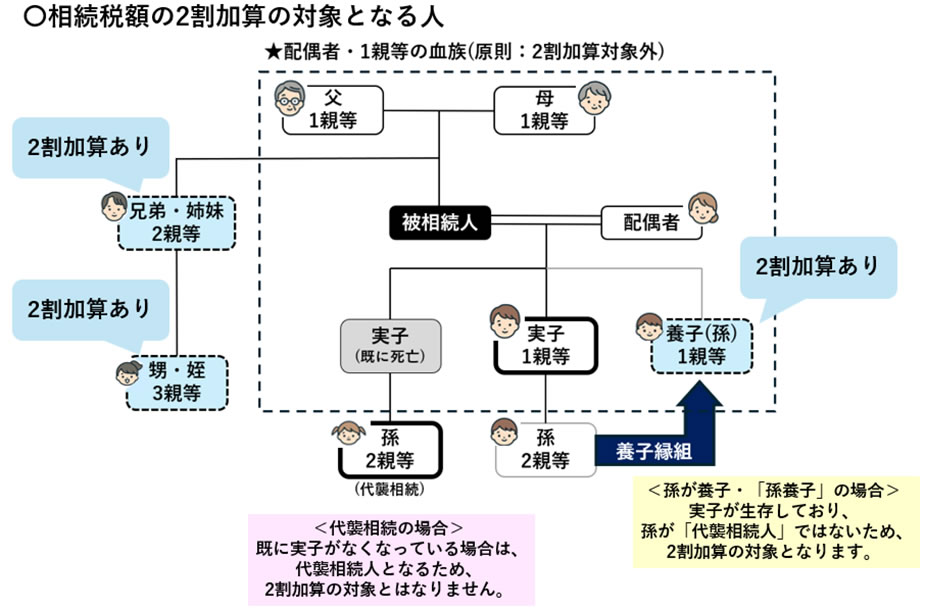

孫を養子にする「孫養子」は、相続税の2割加算の対象です。

相続税の2割加算は、算出された相続税額を2割増しで納めなければならない制度で、原則一親等以外の人が相続財産を取得した場合に適用されます。

養子は実子と同じ一親等血族なので、基本的には相続税の2割加算の対象から外れますが、孫養子は例外的に、一親等血族でも2割加算をしなければなりません。

孫養子が2割加算の対象となるのは、親から孫に直接財産が渡った場合、相続税の課税機会が1回飛ばされますので、孫養子を活用した過度な相続税回避を抑制する目的などがあります。

なお、孫養子が代襲相続人として法定相続人の地位を得ているときは、2割加算の対象から外れます。

場合によっては相続税が増えてしまう

養子縁組で法定相続人の数が増えた場合、基本的には相続税の減税効果が得られます。

しかし、孫養子が相続財産を取得したときは2割加算の対象となるため、孫養子が全財産を相続した場合、全体の相続税額は2割増しとなります。

孫養子が相続する割合が高くなると相続税額が増えてしまうので、相続税を節税する際は遺産の取得方法にも工夫が必要です。

相続税対策のための養子縁組は否認されることもある

相続税の計算では、被相続人に実子がいるときは1人、被相続人に実子がいないときは2人まで養子を法定相続人としてカウントできます。

しかし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、原因となった養子を養子の数に含めることはできません。

遺産分割協議で揉めることがある

被相続人と養子縁組をした人は相続財産を取得できる権利が得られる一方、他の相続人からすると相続する権利が減少することになるため、遺産分割協議で揉めることも想定されます。

養子は実子と同じ扱いなので、実子2人であれば各相続人が遺産の半分を取得できたのに対し、被相続人が養子縁組をした場合には、一人当たりの相続権が3分の1に減ってしまいます。

家族単位で考えた場合、一部の被相続人の孫や法定相続人の配偶者とだけ養子縁組をしてしまうと、各家族が取得できる相続財産に偏りが生じることもあるので、遺言書を作成するなどしてトラブルを回避してください。

相続における養子の扱いに関する疑問

養子は基本的に実子と同じ扱いになりますが、養子となったタイミングによっては実子と扱いが変わることがあります。

相続人である養子が亡くなっている場合、養子の子は相続できる?

相続人である養子が亡くなっている場合、養子の子が代襲相続人になれる場合となれない場合があります。

養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権

被相続人の相続が発生する前に子が亡くなっている場合、子の子は代襲相続人として相続権を得ます。

しかし、養子縁組前に出生した養子の子については、養親と養子の間に親子関係が成立する前から存在していたため、代襲相続人になることはできません。

一方、養子縁組をした後に出生した養子の子は、親子関係が成立した後に生まれた子ですので、代襲相続人になることができます。

養子縁組をする前に出生した場合でも代襲相続人になれるケース

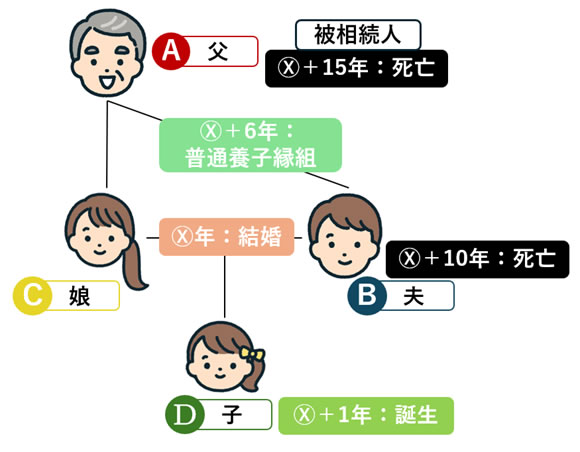

上記のケースは、子(娘C)の配偶者(夫B)と養子縁組をした後に子の子(子D)が誕生し、被相続人(父A)よりも先に養子縁組をした養子(夫B)が亡くなっています。

通常、養子縁組をする前に出生した養子の子に代襲相続権はありませんが、子Dは夫Bの子の立場だけでなく、娘Cの子の立場も有しています。

子Dは被相続人Aの実子であるCを通じて被相続人の直系卑属に該当しますので、被相続人Aの相続において子Dは養子Bの代襲相続人になることができます。

実親の財産は相続できる?

普通養子縁組の場合、実親との親子関係は継続しますので、養親の相続時だけでなく、実親の相続が発生した際も法定相続人として遺産を取得することができます。

一方、特別養子縁組は実親との親子関係が解消されますので、実親が亡くなった際に法定相続人として遺産を取得することはできません。

まとめ

養子縁組は法律上の親子関係を結ぶものなので、権利を得るだけでなく、義務も生じる点には注意してください。

養子は養親の法定相続人となるので、遺産を取得できるようになりますが、取得する相続財産を巡って、他の法定相続人である実子との間でトラブルになることも想定されます。

相続税に関しては、基礎控除額が増えるなどのメリットがある一方、孫養子となったときは相続税額が2割増しとなるので、相続のしかたも工夫しなければなりません。

単に養子縁組をしただけでは、相続税の節税効果を十分に得られないため、相続税対策を目的に養子縁組を結ぶことを検討されている方は、1度税理士などの専門家にご相談ください。

相続税に強い

税理士をご紹介します

- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい

- 相続税申告について何も分からない

- 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。

私たちの想い

相続後に、

遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。

その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。

例えば・・

- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある

- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる

- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など

実際に、

令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。

相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、

追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」

「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」

このサイトは、そんな想いで運営されています。