相続税は富裕層だけでなく、一般家庭の相続でも課される可能性がある税金です。

相続税の課税割合は10%弱と、相続が発生したご家庭の10世帯に1世帯は相続税の申告手続きを行っています。 相続税の支払いを少しでも安く抑えたい場合、生前から対策する必要がありますので、今回は相続税が非課税になるケースと、生前に実施できる相続税対策について解説します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人の代表税理士(VSG相続税理士法人)。同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

相続税がかからない非課税枠とは?

相続税は亡くなった人が保有していた財産に課される税金ですが、相続税がかからない非課税枠がありますので、相続財産を取得した人全員が相続税を納めることにはなりません。

相続財産が基礎控除額以内なら非課税

相続税には基礎控除が設けられており、相続財産の総額が基礎控除額に収まれば、相続税は非課税です。

他の税金の基礎控除は金額が固定されていることが多いですが、相続税の基礎控除は相続人の数で金額が変動します。

<<相続税の基礎控除額の算式>>

3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

法定相続人は、民法上で相続人に該当する人をいいます。

たとえば、夫婦と子2人のご家庭で夫が亡くなった場合、法定相続人は妻と子2人の計3人です。

法定相続人が3人だと、相続税の基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)になりますので、夫の財産が4,800万円以内であれば相続税はかかりません。

被相続人(亡くなった人)である夫に養子がいる場合、養子も子に該当しますので、法定相続人の数に含めることができます。

ただし、相続税の基礎控除額の計算上でカウントする養子の数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合は2人までと、上限が定められているので注意してください。

先のケースで養子の子が3人いた場合、基礎控除額の計算上でカウントできる養子の数は1人となります。そのため、妻1人と子2人、養子1人分となり、基礎控除額は5,400万円(3,000万円+600万円×4人)になります。

配偶者控除の適用で1億6,000万円まで非課税

被相続人の相続財産が基礎控除額を超えた場合、超えた部分に税率を乗じて相続税額を算出します。

算出された相続税額は、各相続人が取得した相続財産の割合に応じて納めることになりますが、配偶者については「配偶者の税額軽減の特例」を適用することで、相続税の支払いをゼロにすることが可能です。

配偶者の税額軽減の特例は、被相続人の配偶者が取得した遺産額が「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のいずれかの多い金額までであれば、配偶者に対して相続税が課されないようにする制度です。

配偶者が取得した財産が1億6,000万円以下であれば、配偶者が相続した財産に対する相続税はすべて非課税になります。相続税の支払いをゼロにしたいときは配偶者が全遺産を相続するのも選択肢です。

また、配偶者が取得した財産が1億6,000万円を超えたとしても、配偶者の法定相続分相当額までは、相続税を控除することができます。

例えば、10億円の相続財産を妻と子2人で相続する場合、妻の法定相続分は2分の1ですので、妻が相続する財産が5億円(10億円×1/2)までであれば、妻は相続税を支払わずに済みます。

特例を適用する際の注意点として、配偶者の税額軽減の特例は遺産分割協議が完了していることが適用要件となっているため、遺産分割が終わっていない(未分割)状態で適用することはできません。

また、申告をしなければ、適用されないため、申告を忘れないようにしましょう。

ただし、未分割の状態でも、相続税の申告書を提出する際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、申告期限から3年以内に遺産分割が完了すれば、後から配偶者の税額軽減の特例を適用することは可能です。

なお、税務調査で申告漏れを指摘された財産に対しても、配偶者の税額軽減の特例は原則適用できます。ただ、隠蔽または仮装が指摘された財産については特例の対象外となるので気を付けてください。

相続税の税額控除の種類

相続税には配偶者の税額軽減の特例以外にも、算出された相続税額から差し引くことができる税額控除が多数用意されています。

<相続税の税額控除の種類>

- 相続税の税額控除の種類

- 未成年者控除

- 障害者控除

- 相次相続控除

- 外国税額控除

- 暦年課税分の贈与税額控除

- 相続時精算課税分の贈与税額控除

未成年者控除

未成年者控除は、未成年の相続人がいる場合に適用できる控除です。

控除額は、相続財産を取得した法定相続人の未成年者が満18歳に達するまでの1年につき、10万円を乗じた金額です。

<<未成年者控除の算式>>

10万円×(18歳-未成年者の年齢)=未成年者控除額

18歳に達するまでの年数に1年未満の端数があるときは、1年として計算します。 たとえば、18歳に達するまでの年数が5年5か月の場合、控除額は60万円(10万円×6年)となります。

未成年者に対する相続税額よりも未成年者控除額の方が大きかった場合、控除しきれなかった残額は、未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことが可能です。

なお、扶養義務者が2人以上いるときは、扶養義務者全員の協議により控除者を決めます。もし、協議できない場合は、各人の課税価格の割合に応じて按分されます。

障害者控除

障害者控除は、障害者の相続人がいる場合に適用できる控除です。

控除額は、一般障害者は満85歳に達するまでの1年につき10万円、特別障害者については20万円を乗じた金額です。

特別障害者は以下の条件に当てはまる人です。

- 身体障害者1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級

- 療育(愛護)手帳1~2度(A)

- 戦傷者手帳第1~第3項症該当となる方

- 原爆症認定を受けている方

- 成年被後見人の方

- 6か月以上寝たきりで介護が必要な方

障害者は以下の条件に当てはまる人です。

- 身体障害者3~6級

- 精神障害者保健福祉手帳2~3級

- 療育(愛護)手帳3~4度(B・C)

- 戦傷者手帳第4~第6項症該当者

<<障害者控除の算式>>

◯障害者の場合

10万円×(85歳-障害者の年齢)=障害者控除額

◯特別障害者の場合

20万円×(85歳-特別障害者の年齢)=障害者控除額

年数の計算に1年未満の端数があるときは1年として計算し、控除しきれない額が生じたときは、扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

障害者控除について詳しく知りたい方は以下記事をご覧ください。

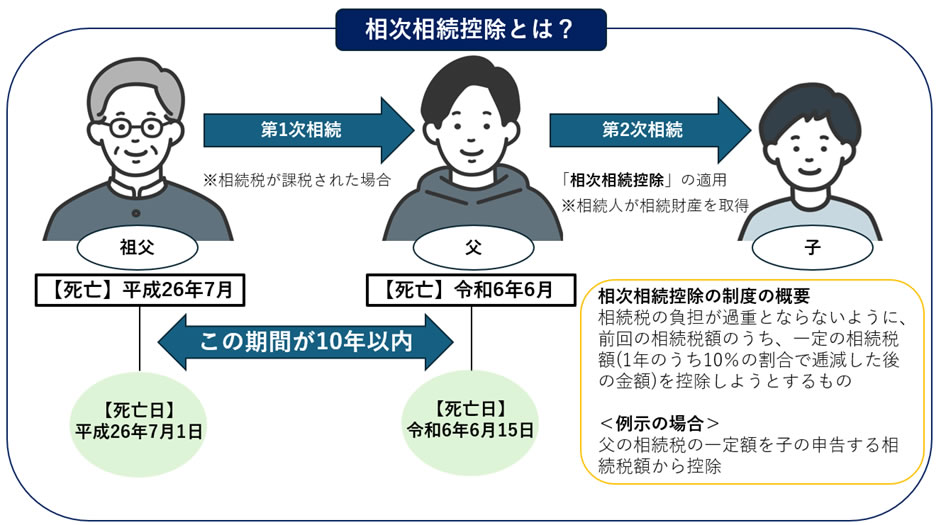

相次相続控除

相次相続控除は、10年以内に2回以上相続が発生し、過去の相続において相続税を納めていた際に適用できる控除です。

短期間で相続税の負担が重くならないように配慮するための措置で、前回の相続と今回の相続の期間が1年空くごとに控除額は10%下がります。

10年以内に相続税の申告書を提出していたとしても、相続税の納税額が生じていなければ相次相続控除は適用できませんし、前回の相続から10年を超える期間が経過している場合も適用できません。

外国税額控除

外国税額控除は、海外で相続税に相当する税金を納めている場合に適用できる控除です。

日本と海外の双方で税金が課される国際二重課税を回避するための措置で、相続税以外の名目で課税されているケースでも、控除対象になる可能性があります。

暦年課税分の贈与税額控除

暦年課税分の贈与税額控除は、相続人が相続税に加算する贈与財産に応じた贈与税を納めていた場合に適用できる控除です。

生前贈与した財産は原則相続税の対象から外れますが、相続人が相続開始前一定期間内に被相続人から受け取った贈与財産があるときは、その贈与財産を相続税の計算に加算しなければなりません。

一方で、相続税に加算する贈与財産を取得する際に贈与税を支払っていた場合、納めた贈与税額は暦年課税分の贈与税額控除として相続税額から差し引くことができます。

相続時精算課税分の贈与税額控除

相続時精算課税分の贈与税額控除は、相続人が被相続人から受け取った贈与財産に対して相続時精算課税制度を適用し、贈与税を納めていた場合に適用できる控除です。

相続時精算課税制度は贈与税の特例制度の一つで、贈与者が亡くなった際には、相続時精算課税制度の対象となった贈与財産の金額を、相続税の計算に加算しなければなりません。

一方で、相続時精算課税制度を適用した際に贈与税を納めていたときは、相続時精算課税分の贈与税額控除として、贈与税額を相続税額から控除することができます。

他の相続税の税額控除とは違い、相続時精算課税分の贈与税額控除額が相続税額よりも大きかった場合、相続税の申告書を提出することで差額税額が還付されます。

相続税額がゼロでも、相続税の申告書を提出すれば相続時精算課税分の贈与税額は戻ってきますので、相続時精算課税制度を適用して贈与税を納めた方は、相続税が発生しない場合でも申告することを検討してください。

相続税が課されない非課税財産とは?

相続税は、基本的に被相続人が保有していた全財産を対象としますが、例外的に相続税の対象にはならない非課税財産もあります。

墓地、仏壇、仏具、祭具等

相続税の代表的な非課税財産は、墓地・仏壇・仏具・祭具等です。

被相続人が保有していた仏壇や仏具は課税対象から除かれますし、被相続人が生前に購入していた墓地なども非課税です。

墓地や仏壇は相続が発生してから購入するご家庭もありますが、生前に購入していれば非課税財産になりますので、相続税を節税する観点で考えると、墓地等を購入する予定がある方は相続前に購入するのが望ましいです。

一方で、仏壇等であったとしても、骨とう的価値があるなど投資対象になるものや、商品として所有しているものは相続税の課税対象となります。

たとえば、純金を加工した仏具などは、非課税財産の対象外となる可能性があるので注意が必要です。

また、被相続人の借入金は債務控除の対象ですが、墓地等の非課税財産をローンで購入した場合、その借入金については債務控除に含めることができません。

公益事業目的の財産

宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が取得した相続財産のうち、公益を目的とする事業に使われることが確実なものは非課税財産に該当します。

非課税控除額以内の死亡保険金

被相続人が自身を被保険者として掛けていた死亡保険金は相続財産ではありませんが、相続税の計算上は、相続によって取得した財産とみなされます。

しかし、相続によって取得したとみなされる生命保険金等については、非課税控除枠が設けられており、金額が非課税控除枠以内に収まれば相続税は課されません。

<<死亡保険金に対する控除額の算式>>

10万円×(85歳-障害者の年齢)=障害者控除額

法定相続人の数の考え方は、相続税の基礎控除額の算式と同じです。

したがって、法定相続人の中に養子がいる場合の養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

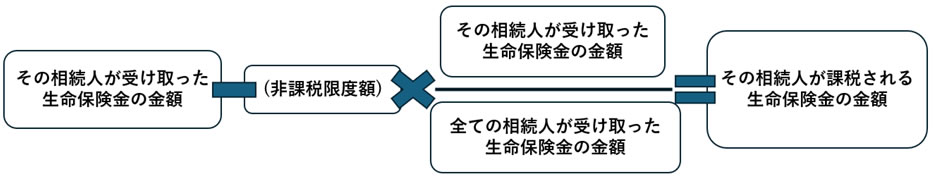

複数人の相続人が死亡保険金を受け取っている場合における、各相続人に課税される金額は次の算式で求めます。

死亡保険金に対する非課税控除(非課税限度額)を適用できるのは、法定相続人に限られます。

したがって、被相続人の兄弟や孫など、法定相続人以外の人が取得した死亡保険金に対して非課税控除を適用することはできません。

非課税控除額以内の死亡退職金

退職金は通常所得税の対象となりますが、現職中の死亡により受け取った退職手当金や功労金などは、相続税の課税対象となります。

ただし、死亡保険金と同様、死亡退職金に対しても非課税控除枠が設けられていますので、受け取った退職手当金等の額が非課税控除額以内であれば相続税はかかりません。

<<死亡退職金に対する非課税控除額>>

500万円 × 法定相続人の数=非課税控除額

※法定相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税控除額の適用はありません。

退職手当金等は、受け取る名目にかかわらず、実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。

基本的に金銭で支給されることが多いですが、勤務先から現物で支給されたものについても退職手当金等に含まれるので注意してください。

また、被相続人が死亡したことで受け取る退職手当金や功労金、その他これらに準ずる給与のうち、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされます。

そのため、相続税の申告書を提出した後に支給が確定した場合には、必要に応じて修正申告書を提出しなければなりません。

条例による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する、心身障害者共済制度(しょうがい共済)に基づいて支給される給付金を受ける権利は、非課税財産に該当します。

国や地方公共団体へ寄付した財産

相続や遺贈によって取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や、公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したものは相続税の非課税財産となります。

また、相続や遺贈によって取得した金銭を、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したものについても課税対象から除かれます。

個人経営の幼稚園事業等の財産

個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産のうち、一定の要件を満たすものは非課税財産となります。 適用要件には、相続人のいずれかが事業を引き継ぎ、該当する幼稚園を経営することなどがあります。

皇嗣が受ける物

皇室経済法第7条で定められている、皇位とともに皇嗣が受けた物は相続税の対象から除かれます。

相続財産以外で相続税の対象になる「みなし相続財産」に注意!

相続税は被相続人が相続開始時点で保有していた財産をベースに計算しますが、相続財産以外であっても、相続税の課税対象となる財産があるので注意してください。

みなし相続財産とは

みなし相続財産は、実質的には相続や遺贈で取得した財産と同様の経済的効果を持つ財産をいいます。

法律的には被相続人から相続または遺贈により取得したものではないため、みなし相続財産は遺産分割協議の対象にはなりません。

しかし、相続税においては課税の公平を図る見地から、相続財産と同等の経済的価値のあるみなし相続財産も含めて相続税を計算することになります。

みなし相続財産に該当する財産

みなし相続財産に該当する主な財産は、次の通りです。

<みなし相続財産に該当する主な財産の種類>

- 生命保険金等

- 退職手当金等

- 生命保険契約に関する権利

- 定期金に関する権利

- 保証期間附定期金に関する権利

- 契約に基づかない定期金に関する権利

- 遺贈により取得したものとみなされるもの

- 贈与税の納税猶予の特例を適用していた農地、非上場会社の株式、事業用資産など

代表的なみなし相続財産としては、死亡保険金や死亡退職金があり、みなし相続財産の申告漏れは税務調査で指摘されやすいです。

被相続人から贈与された財産に対して贈与税の納税猶予制度を適用していた場合、被相続人の相続が発生した際にみなし相続財産となるケースもあります。

生前にできる相続税の節税対策

相続税対策は、相続が発生してから実施できるものは意外と限られるため、相続税を安く抑えたい場合には、生前から準備することが重要です。

贈与税の暦年課税を活用した相続税対策

贈与税は、生前に財産を無償で受け取った際に課される税金で、その年の1月1日から12月31日までの1年間で受けた贈与財産の合計額で贈与税の計算を行います。

贈与税には110万円の基礎控除額が設けられており、年間に受けた贈与財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

贈与税が非課税であれば、贈与税の申告手続きは不要となりますので、贈与税の基礎控除額を活用した相続税対策は、コストがかからないのもメリットの一つです。

また、贈与税は受け取った人が申告する税金であるため、受贈者ごとに110万円の基礎控除額を適用できます。

6,000万円を一度に贈与すれば多額の贈与税が課されますが、子3人に対して20年かけて毎年100万円ずつ贈与すれば、贈与税を支払わずに6,000万円(100万円×20年×3人)を子に移動させることも可能です。

贈与税の相続時精算課税を活用した相続税対策

相続時精算課税制度は贈与税の特例の一つで、資産価値の高い財産を一度に贈与する際に活用できる制度です。

特例を適用できるのは、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の人で、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母などの直系尊属でなければいけません。

相続時精算課税制度を適用した場合、贈与財産から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額2,500万円を控除した残額がある場合に限り、贈与税が課されます。

2,500万円の特別控除額は、生涯で使用する控除額であるため、前年以前に特別控除額を適用している場合には、残額が限度額となります。

通常の贈与税(暦年課税)では、贈与金額が110万円を超えると贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度を適用すれば、最大2,610万円を一度に贈与しても贈与税を支払うことにはなりません。

特別控除額を超えた部分に対しては、一律20%の税率を乗じた額を贈与税として納めることになりますが、相続が発生した際には「相続時精算課税分の贈与税額控除」として相続税額から差し引くことができます。

相続時精算課税制度を適用する際は、贈与税の申告書に特例を適用する旨を記載し、必要書類を揃えた上で期限内に提出することが求められます。

贈与者が亡くなったときは、相続時精算課税制度を適用した贈与財産を相続税の計算に含めることになりますが、相続財産と合算する相続時精算課税適用財産の価額は、原則として贈与時の価額です。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度の活用

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度は、祖父母などの直系尊属から教育資金に充てるため贈与を受けた場合に適用できる特例です。

特例を適用できるのは30歳未満の人で、要件を満たせば最大1,500万円までの贈与が非課税になります。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度は、他の贈与税の特例制度とは違い、金融機関の営業所等を経由して「教育資金非課税申告書」を提出することになります。

通常の贈与税は、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの期間に申告手続きをしますが、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度は贈与を受けたタイミングで教育資金非課税申告書を提出しなければなりません。

また、教育資金口座に係る契約の終了時において教育資金の残高がある場合、その残高は契約終了時に贈与があったとみなされ、贈与税の課税対象となります。

※贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円超である場合には、教育資金口座に係る契約の終了前だったとしても課税されるため、注意してください。

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の活用

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、祖父母や両親から結婚・子育て資金の贈与を受けた際に適用できる特例です。

特例対象者は18歳以上50歳未満の子または孫で、要件を満たせば最大1,000万円までの贈与が非課税になります。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度と同様、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度も贈与を受けた時点で、金融機関の営業所等を経由して、税務署に「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出しなければなりません。

特例を適用した子や孫が50歳に達する日に結婚・子育て資金の使い残しがあった場合、残額は贈与税の課税対象となります。

贈与税の配偶者控除の活用

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に適用できる特例です。

「おしどり贈与」とも呼ばれる本特例の控除額は2,000万円と大きいですが、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用することができません。

相続人が相続開始前一定期間に被相続人から受け取った贈与財産は、相続税の計算に加算することになりますが、贈与税の配偶者控除を適用する財産のうち、配偶者控除額に相当する金額は相続税の加算対象から除外されます。

そのため、贈与税の配偶者控除を適用していれば、贈与が行われてから間もなく相続が発生したとしても、相続税の対象となる財産を減らすことができます。

相続税の具体的な節税方法は専門家に相談すること

相続財産が相続税の基礎控除額以内に収まれば、相続税はかかりませんし、相続税の申告手続きも不要です。

しかし、遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続が発生した日の翌日から10か月以内に申告書を提出し、相続税を納めなければなりません。

相続税にも特例制度は多数用意されていますが、制度ごとに要件の適否を確認しなければならず、申告書に添付すべき書類も制度によって異なります。

先代や配偶者から引き継いだ財産がある方は、相続税の基礎控除額を超える可能性が高く、申告期限が近くなってから相続税対策を講じるのは難しいです。 相続財産の種類や相続人の立場等によって、用いることができる節税方法は変わりますので、相続税の効果的な節税のしかたを知りたい方は専門家である税理士に相談してください。

相続税に強い

税理士をご紹介します

- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい

- 相続税申告について何も分からない

- 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。

私たちの想い

相続後に、

遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。

その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。

例えば・・

- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある

- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる

- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など

実際に、

令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。

相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、

追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」

「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」

このサイトは、そんな想いで運営されています。